カテゴリー「大学院の授業」の投稿一覧

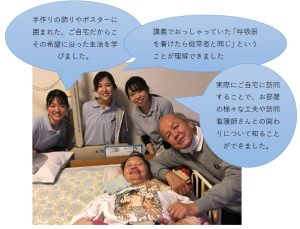

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者である米田晴美さんのご自宅へ訪問させていただきました!

米田裕治さんと晴美さん夫妻に特別講義をしていただいた後にご自宅へ訪問させていただきました。

講義では、ALSという難病との付き合い方や日々の生活のご様子、ご家族や様々な職種の方々との関わりなどについてお話ししてくださいました。

訪問時には、米田さん夫妻の仲睦まじい様子や、ホームヘルパーさんや理学療法士さんとの和気あいあいとしたコミュニケーション、また、リハビリの様子を見せていただくことができました。

普段の生活や、米田さん夫妻の馴れ初め、晴美さんの趣味であるハーブティーのオリジナルレシピや手芸、海外旅行などについてお話ししてくださり、にぎやかで楽しい時間を過ごせました。実際に晴美さんのオリジナルハーブティーをごちそうしていただき、とても香りがよくおいしかったです。

豊かな日常をご家族と過ごすご様子に触れ、病気の有無に関わらず、看護職は対象者の方々から学び、看護のあり方を考える必要性に気づく貴重な機会になりました。

卒業までにたこ焼きパーティーをする約束をしていただいたので、またお会いできることとにぎやかなお家に訪問させていただけることが楽しみです。

大学院看護学研究科保健師コース 大学院生

大学院 修士課程・博士後期課程★公開発表会★

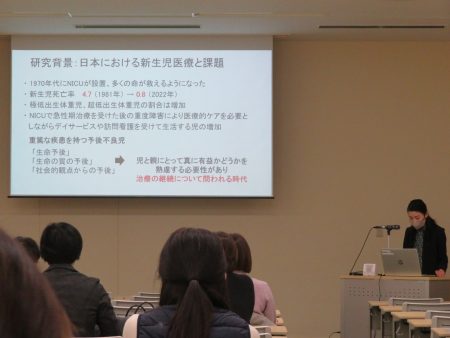

大学院の修士課程と博士後期課程の公開発表会が行われました。

今年の修士課程は、看護学研究コース7名、保健師コース3名が発表しました。

修士課程では2年間でテーマの決定、研究計画書の作成、データ収集と分析、論文執筆をしました。2年間は長いようであっという間です。その形となった成果を発表し、質疑応答を行いました。

博士後期課程では3名が発表しました。認知症高齢者への支援、NICUでの看護、難病患者が抱える困難への支援をテーマに研究に取り組み、これまでの成果を発表しました。

研究は大学院で発表して終わりではありません。

修了後も自身のテーマの研究を探求していきましょう!

甲子園会館の見学へ 1年生初期演習Ⅱ

1年生の初期演習Ⅱで、武庫川学院の所有する 歴史的建造物(登録有形文化財登録)、甲子園会館を見学に行きました。

現在、甲子園会館は建築学部のキャンパスですが、もともとはホテル(旧甲子園ホテル 昭和5年竣工)であり、日本に残る数少ないライト式の建築で国の近代化産業遺産および登録有形文化財に登録されています。

見ごたえのある庭園や遠藤新氏の洗練されたデザインを眺めながら、甲子園会館の歴史について学びました。

華麗な空間に日ごろの勉強の忙しさを忘れ、学生の会話も弾みました!

ラビークラブの見学会に参加してきました

ラビークラブとは、武庫川学院の一時預かり保育ルームです。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みの一環として開設され、認可外保育所の基準に従って男女共同参画推進課が運営されています。教職員のみならず学生や大学院生も利用できます。また、学会・講演会開催時などの一時預かり保育もされています。

大学の近くの木造の家屋をリノベーションして、とても落ち着く空間になっています。

満1歳から12歳までのお子さんが利用できます。

利用時間は平日、土日祝の7:30~21:30となっています(要予約)

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~gsankaku/nursing/club.html

かわいい絵本はもちろんのこと、お子さんが安全にすごせるようにテレビ周りのクッションやAEDもあります

縁側と庭もあってとても落ち着きます。

一番人気のおうちです。障子があって懐かしい感じがしますね。

経験豊富なベビーシッターさんに、丁寧に保育をしていただけます。

ラビークラブに来ることを楽しみにしているお子さんがたくさんいらっしゃるそうです。

看護学研究科には、ラビークラブを利用しながら大学院で学んで修了された大学院生さんもいます。

https://info.mukogawa-u.ac.jp/kango/blog/1113

大学院生さんもぜひご活用ください。

むこじょTVに出演!

朝日放送テレビでは、毎月第1月曜日の17:15に「むこじょTV」が放送されています。

4月は大学院修士課程の看護学研究保健師コースの佐藤さんが登場しました。

まちの保健室や家庭訪問実習の様子がとりあげられています。

下記をクリックするとYouTubeで視聴できます。

大学院看護学研究科入学式

先日、2022年度修了式の様子をお知らせしたと思ったら、もう2023年度入学式の日がやって来ました。

今年度の看護学研究科は修士課程に11名、博士後期課程に5名の新入生を迎えました。

新入生の中には看護学部の1期生(2018年度卒業生)で看護師経験を積んだ後に保健師コース1年生として戻ってきた院生さんもいます!

マルチメディア館での入学式

修士課程の新入生に、修士号取得までのスケジュールを説明します。

別の部屋では、博士後期課程の新入生へのガイダンスが行われました。

博士号取得までには、山あり谷ありの道のりが待っているかもしれませんが、計画的に進めていきましょう!

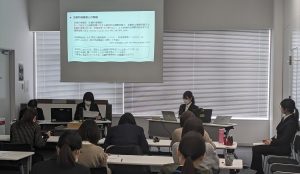

看護学研究保健師コース 取り組んできた研究の成果を報告しました!

大学院修士課程看護学研究保健師コース2年生の院生6名が、

研究にご協力いただいたA市の皆様に向けて、研究報告会を行いました。

2022年度の2年生の研究テーマは、「幼児のメディア利用の実態と生活習慣の関係」、

「生後4か月児をもつ父親の産後うつとその関連要因」等です。

これらの研究では、A市にお住まいの方々を対象にアンケート調査を実施しました。

研究成果報告の一場面

報告会には、約20名の保健師さんにご参加いただき、様々なご質問やご意見を頂戴しまし

た。

院生は、この報告会を通して、研究成果と現場での保健活動の実践を結びつけて考え、

実践に活かしていくことの重要性を感じていました。

アンケート調査にご協力いただいた皆様、

研究にご協力いただきましたA市の皆様、本当にありがとうございました。

また、今回は看護学研究保健師コース1年生の3名も参加し、

これから行う研究の計画を発表しました。

1年生は、A市にお住まいの方々を対象に、アンケート調査を行う予定にしています。

研究計画を発表して保健師さんからもご意見をいただき、これからの研究実施に向けて意

欲を高めていました。

A市の皆様、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

発表後に皆で記念撮影

★2022年度大学院修了式★

2023年3月19日(日)、大学院の修了式が行われました。

お天気も良く、文字どおり「ハレの日」となりました。

2022年度は、

博士として、後輩の育成を期待しています!

修士論文の成果を現場に還元して、

修士号が授与された13名のうち、

大学院進学には関心があるけれど、

一歩踏み出してみませんか?

大学院保健師コースってどんなところ?

看護学部の学生とともに、現在保健師コースで学んでいる大学院生を囲んでの茶話会を開催しました!

保健師の仕事に関心のある1~3年生の5名の学部生とご家族3名が参加し、保健師の仕事内容や、大学院受験対策、就職活動等、たくさんの質問をして盛り上がりました。

大学院の授業や実習等、様々な体験談を聞くことで、進路の選択肢の一つとして考えるきっかになったのではないでしょうか。

保健師に興味のある方はぜひ、公衆衛生看護学分野の教員にご相談下さい!

最初は緊張気味でしたが、徐々に笑顔が見られました

ご家族の方も保健師の仕事に興味を寄せてくださいました

看護学研究保健師コースの1年間の実習での学びを報告しました

大学院修士課程看護学研究保健師コース1年生の広域実践看護学実習(公衆衛生看護学)の最終報告会(高齢者)を、実習指導者様を交えて行いました。

この実習では、5月から1年をかけて乳児と高齢の方へ継続して家庭訪問を実施しています。

1年生はこれが初めての実習で、初回訪問の際にはとても緊張した様子でした。

訪問を重ねるごとに対象の方との関係が築かれていったことが報告会での発表から伝わりました。

この経験は、今後の実習や保健師として活動する上で基盤となります。

実習にご協力いただきました実習指導者の皆様、快く家庭訪問を受け入れてくださった皆様、ありがとうございました。

実習指導者様を交えた最終報告会の様子

家族みんなで健康に!高血圧予防をテーマにお話をしました

大学院修士課程看護学研究保健師コース1年生が、武庫川女子大学子育てひろばに参加されている保護者の方々に、

「家族の健康な生活のために―血圧が高いってどういうこと?―」をテーマにお話をしました。

1年生前期の授業では、成人期において有病率が最も高い高血圧を早期から予防することの重要性について、子育て中の方々にお話しする健康教育の企画案を検討していました。

その後、子育てひろばに参加されている保護者の方々や子育てひろばの先生方へのインタビューを行い、この結果に合わせて健康教育に使う媒体(スライドや小道具など)とシナリオを再検討して、準備を進めてきました。特に、実施前の1週間は皆で練習を重ね、よりわかりやすく、関心を持ってもらえるよう伝え方の工夫もしていました。

いざ本番!学生は緊張した様子でしたが、“保護者の方々の健康にも目を向ける機会となれば”という思いが伝わったのか、参加されていた保護者の方々はしっかりと耳を傾けてくださっていました。

お話の後には、血管年齢の測定も行いました。測定結果を説明する際に、保護者の方々より、「食事に気をつけようと思った」「育休中で健診を受けていなかったけど、受けたい」等の声をいただき、学生は健康教育の大切さとやりがいを感じていました。

子育てひろばに参加されていた皆さま、準備から当日までサポートいただいた子育てひろばの先生方、ありがとうございました。

緊張しながらも笑顔を意識してお話しました

親子で真剣に聞いてくださっている様子

2022年度 修士課程・博士後期課程 公開発表会 「素晴らしい研究の発信!!」

2月4日(土)は修士課程13名、2月5日(日)は博士後期課程4名の公開発表会がありました。

研究テーマは、看護師の就労に関することや子供の生活習慣病についてなど、大変意義のある研究に取り組まれた成果が発表されました。

内容の質疑に対して、丁寧に回答されていました。

また、研究の結果を今後実践にどのように還元していくのかということも、詳細に検討されておりとても素晴らしかったです。

今年度も、武庫女からたくさんの素晴らしい研究が発信されたことを大変うれしく思います。

教員指導のもと、量的な研究や質的な研究に取り組まれ、今後さらなる発展が期待される内容でした。

発表された研究のご発展を祈念しております。

お疲れ様でした!!!

博士後期課程 中間発表会が行われました

令和4年10月15日(土曜)、看護学研究科看護学専攻 博士後期課程の中間発表会が行われました。

今年度は4名の大学院生さんがこれまでの研究成果を発表されました。

会場からは非常に多くの質問がありました。

現在の社会背景や医療の進歩に伴う意思決定支援・倫理調整に関連した、臨床実践と密接につながる重要なご研究をされていました。

今後のさらなる研究のご発展を祈念しております!!

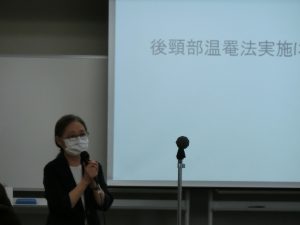

大学院博士後期課程 公開発表会

2022年8月6日(土)、看護学研究科看護学専攻 博士後期課程 公開発表会が行われました。

修士課程から長年研究をされている、「後頸部温罨法実施による入眠誘導の検証」について発表されました。

川原恵さん。本学の教員でもあります。

川原恵さん。本学の教員でもあります。

川原さんを修士・博士後期課程ともに指導されてきた指導教員、片山恵教授。

川原さんを修士・博士後期課程ともに指導されてきた指導教員、片山恵教授。

会場からは、たくさんの質問がありました。修士課程・博士後期課程で研究をされてきた成果を看護実践の場へ還元していきたいという川原さんの強い思いを感じました。

会場からの質問に丁寧に回答されている川原さん。

会場からの質問に丁寧に回答されている川原さん。

最後は、基礎看護学分野の大学院生と古川亜衣美先生で記念撮影をしました。

最後は、基礎看護学分野の大学院生と古川亜衣美先生で記念撮影をしました。

博士後期課程:看護エビデンス特論

こんにちは。

今回は看護学研究科博士後期課程の看護エビデンス特論の授業についてレポートします。

博士後期課程では、主に土曜日の講義と特別研究のゼミがあります。

看護エビデンス特論は土曜日の講義のひとつであり、1単位8回の授業になります。

4人の教授によるオムニバス科目で、今回は投稿者の藤田が担当しました。

「デルファイ法を用いた研究のエビデンス」「転倒・転落リスクアセスメントツールのエビデンス」という内容で2コマの授業をしています。

博士後期課程は始まったばかりで院生さんたちはまだまだ緊張していていたため、しっかりめの自己紹介でアイスブレイクをして打ち解けて、和気あいあいと楽しく意見交換をしながら授業をしました。

博士後期課程は始まったばかりで院生さんたちはまだまだ緊張していていたため、しっかりめの自己紹介でアイスブレイクをして打ち解けて、和気あいあいと楽しく意見交換をしながら授業をしました。

武庫川女子大学子育てひろば 子育て講習会

「武庫川女子大学子育てひろば」で子育て講習会「ママの身体もとっても大事♡~乳がんや生活習慣病のお話~」を公衆衛生看護学分野の和泉教授と枝澤助教が行いました。

「武庫川女子大学子育てひろば」は、地域の子育て家庭の皆様に開放している施設です。

交流や相談等を行う施設です。子育て中の方々の相互交流をはかっていただくとともに、常駐する専門スタッフと気兼ねなく相談することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kosodate/index.html

育児、家事、仕事などに忙しくご自身の健康を振り返る時間を持ちにくい子育て世代の方へ、ご自身および家族の健康を考えるきっかけとし、健康増進のための健康行動につなげる機会になれば、との思いで、がん検診や生活習慣病等の予防のための健診のお話をしました。

お話の後は、乳房モデルを用いた乳がん自己チェック体験と血管年齢測定を行いました。

「検診・健診は大事ですね。」「検診・健診に行ってみようと思います!」といった声を聞くことができ、お話や体験を通して、早期発見の重要性にもあらためて気づいていただけたことを嬉しく思いました。

当日は、修士課程看護学研究保健師コース1年の学生3人も実習の一貫として参加し、絵本の読み聞かせをさせていただきました。

初めての経験でドキドキでしたが、お子さま達に真剣な眼差しを向けてもらえました。

ご参加いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。

大学院看護学看護学研究科入学式

みなさん、こんにちは。

寒かった昨日と比べて今日は少し温かい日和ですね!

本日、大学院看護学研究科の入学式が挙行されました。

今年度の看護学研究科は、修士課程11名、博士後期課程5名が入学されました。

昨年度から始まった実習施設からの推薦入試で入学された院生さんもいます。

看護科学館では院生生活で困らないように丁寧なガイダンスが行われました

看護科学館では院生生活で困らないように丁寧なガイダンスが行われました

院生さんと教員間での意見交換会

院生さんと教員間での意見交換会

気になっていること、困っていることなどについて話し合います

桜もまだきれいに咲いています

桜もまだきれいに咲いています

研究協力機関での大学院修士論文報告会

修士課程看護学研究コース2年の山本敬子さんが、研究協力をいただいた大阪府羽曳野市立保健センターにて研究成果を報告しました。

参加者は、保健センターの保健師および元子育て支援センターの保育士の皆さまです。

研究成果を報告する山本敬子さん(保健師)

研究成果を報告する山本敬子さん(保健師)

研究テーマは、「2歳6か月児をもつ母親の育児交流と孤独感の関連」です。

コロナの状況により育児交流の場の開催や利用が減少していたこと、育児交流と孤独感が関連していることが明らかになりました。

皆さまからは、「日頃の保健活動で感じていることがデータとして示され、根拠に基づいた実践につなげることができる」といったご意見をいただきました。

また、研究成果をふまえたコロナ禍での子育て支援のあり方についても熱心にディスカッションが行われました。

研究にご協力いただきましたお母さま方、保健師等の皆さまに心よりお礼申し上げます。

公衆衛生看護学 和泉

看護学研究科 修士&博士課程 公開発表会

2022年2月5日(土)、6日(日)に武庫川女子大学大学院 看護学研究科 修士および博士課程の公開発表会が行われました。

修士課程では9名(うち保健師コース4名)、博士後期課程では5名の方が、これまでの研究成果を発表されました。

教員指導のもと、量的な研究や質的な研究に取り組まれ、今後さらなる発展が期待される内容でした。

本当にお疲れ様でした!!

最後は全員で記念撮影!

修士課程のみなさん

博士後期課程のみなさん

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者である米田晴美さんのご講義とご自宅訪問

10月26日の看護学部2年生の「公衆衛生看護学」の講義に、西宮市在住のALS患者である米田晴美さんをゲストスピーカーとしてお招きしました。今年度で3回目です。

晴美さんは、ALSを発症されて20年目です。

日常の生活、発症からの経過や思いを語ってくださいました。

語りは夫の裕治さんです。

ALS患者であるか、そうでないかに関わらず、当たり前の日常を家族との過ごし、豊かな人生を歩む晴美さんのご様子に触れ、学生は、病気にとらわれず、全人的に看護の対象となる方や家族を理解する必要性に気づく貴重な機会になりました。

昨年に起きた、ALS嘱託殺人に関するご意見もお伺いしました。

学生は、誰しもがあたり前のように「生きたい」と思える社会、言える社会に、という思いを強くしました。

人工呼吸器を装着している晴美さんの「口の動きの読み取り」にチャレンジ!同行してくださったヘルパーさんに助け船を出してもらいました。

後日に、大学院保健師コースの院生がご自宅を訪問させていただきました。

訪問看護師さんとヘルパーさん、笑顔の晴美さんのご様子を拝見しました。

晴美さん手作りの掛け軸

公衆衛生看護学 和泉

« Older Entries