カテゴリー「大学院の授業」の投稿一覧

博士後期課程の中間発表会が行われました

あっという間に10月です。すっかり涼しくなって、過ごしやすくなりましたね。

今日は大学院看護学研究科博士後期課程の中間発表会が行われました。

中間発表会では主に博士後期課程2年生の院生さんが、これまでに実施した第1研究の調査結果や今後の方向性を中心に発表をしました。

昨年からの新型コロナの影響で思うように研究が進められなかった院生さんも多いかと思いますが、

様々な工夫や調整をしながら確実に研究を進めてきました。

今年度は10名の博士後期課程の院生さんが発表され、質疑応答が活発に行われました。

今年度は10名の博士後期課程の院生さんが発表され、質疑応答が活発に行われました。

看護学研究科看護学専攻 博士後期課程&修士課程★公開発表会★

2月2日(火)、看護学研究科看護学専攻 博士後期課程の公開発表会が行われました。

お一人目は、老年看護学分野の加藤さゆりさん。

研究テーマは「地域在住高齢者における人生の最終段階の医療に関する家族との話し合いのプロセスと看護支援-出雲地域の文化的背景を視野に入れたアドバンス・ケア・プランニングの研究―」

加藤さんは、出雲地域の風習に着眼され、出雲地域在住の高齢者における死生観と人生の最終段階の医療に関する考えの実態を踏まえ、人生の最終段階の医療に関する家族との話し合いの関連要因と看護支援について検討されました。

優しい口調で発表される加藤さゆりさん

優しい口調で発表される加藤さゆりさん

加藤さんの研究は、以前、地元の新聞(山陰中央新報)で取り上げられ、インタビューを受けられた男性が「残された時間を強く意識して生きるようになった」とおっしゃられていました。

加藤さんの研究により、今後、出雲地域におけるアドバンス・ケア・プランニングがますます浸透されていくことでしょう。素晴らしいですね!!!

※アドバンス・ケア・プランニングとは・・・自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有するプロセス

お二人目は、母性看護学分野の東本幸代さん。

研究テーマは「睡眠健康教育とセルフモニタリングを用いた妊婦への睡眠健康支援」

東本さんは、妊娠中期の妊婦さんを対象に、睡眠の質と量の向上を目指した睡眠健康教育とセルフモニタリングを取り入れた看護ケアの介入をされました。

臨床現場での課題について語る東本幸代さん

臨床現場での課題について語る東本幸代さん

長きにわたる介入研究により、仕方ないとされてきた妊婦さんの睡眠の問題に対して真っ向から取り組み、あらゆる角度からアプローチされました。

臨床現場で働いているときから感じてこられた課題をここまで追求され、素晴らしいですね!!

そして、2月6日(土)には、看護学研究科看護学専攻 修士課程の公開発表会が行われました。

今回、12名の修士課程の院生さんが2年間の研究成果を発表されました。

成人慢性看護学分野の髙橋美宝さん

成人慢性看護学分野の髙橋美宝さん

臨床現場での研究疑問から育児不安、防災、働き方改革、無痛分娩、介護負担、Quality of life(生活の質)・・・などなど様々な研究発表がありました。

みなさまの更なる研究のご発展を祈念しております!!!!!

保健師コースの大学院生が健康講座を開催しました!!その2

引き続き、

看護学研究保健師コースの院生(修士課程1年生)が実施している健康講座の様子をご紹介します。第3回目は、11月10日(火)と17日(火)の2日間にわたり、フードモデルを使った食事バランスチェックを行いました。場所は前回と同じく、西宮市上甲子園天寿会いきいき体操です。

本物とも思える美味しそうなフードモデルの数々

本物とも思える美味しそうなフードモデルの数々

参加者の方々は、会場に到着してまず目に入ったフードモデルに、「美味しそう…」と強く関心を示してくださり、ご自身の順番が来ると、ご自宅で記入して持ってきてくださった一日分の食事内容メモを見ながら、とても熱心に食材を選んでおられました。

昨日の食事内容と同じものはあるでしょうか

昨日の食事内容と同じものはあるでしょうか

野菜や果物等、数多くの食材を選んでおられる方が多いことが印象的でした。こちらに参加されている方々は、体を動かすことはもちろん、普段のお食事にも気を遣われている方が多いのではないかと感じました。

選んだ食材を機械に乗せて、食事バランスをチェック!

選んだ食材を機械に乗せて、食事バランスをチェック!

食材を選びながら前回の健康講座で行われた健康教育の時に「『たんぱく質をしっかりとることが大切』と院生から聞いて、日々の食事に取り入れている。」とお話してくださった方もいて、院生は自分たちの言葉が参加者の方々に届いていることを実感していました。この食事バランスチェックを実施するにあたりまして、会場準備から、食材選びのサポート、食材の返却、後片付けまで、様々な場面で多大なるご協力をいただきました、上甲子園天寿会いきいき体操のスタッフの皆さま、また、温かく院生を迎え入れてくださった参加者の皆さまに、深く感謝申し上げます。

大学院・公衆衛生看護学分野の修了生・在学生の集う会

2月16日(日)、第2回和泉京子教授(公衆衛生看護学)研究室(公衆衛生看護学分野の修了生・在学生の集う会)を武庫川女子大学看護科学館で開催しました。

当日は、看護学研究保健師コース(修士課程)の修了生2名と在学生7名、看護学研究コース(修士課程)の修了生1名、博士後期課程の在学学生2名、教員3名、総勢15名が一堂に会し、研究報告や近況報告を行いました。

修士課程看護学研究保健師コース2年生による

修士課程看護学研究保健師コース2年生による

研究結果報告の様子

修了生からは、保健師として活動する中で課題と感じていることや、今後取り組みたいことなど、現場の第一線で働く専門職としての思いが報告されました。

博士後期課程の在学生からは、現在取り組んでいる研究の報告はもとより、一研究者として研究に向かう姿勢が語られました。

看護学研究保健師コース2年生の在学生からは、2年にわたり取り組んできた研究についてパワーポイントを用いて報告がなされ、研究への熱い思いが参加者に届けられました。

看護学研究保健師コース1年生の在学生からは、自身の研究疑問とその解明に向けての研究計画が報告されました。修了生からは、研究計画をより良いものにするためのアドバイスが多数寄せられました。

修士課程看護学研究保健師コース1年生による

修士課程看護学研究保健師コース1年生による

研究計画報告の様子

研究報告と近況報告の後は、場所を変え美味しい中華料理に舌鼓を打ちました。

在学生・修了生・教員が入り交じり、大きな円卓2つに分かれて食事と歓談を楽しみました。入学年度、年齢、職場の違いを越え、話に花が咲き、あっという間に終了の時間となりました。

参加者15名で記念写真(中華料理店にて)

参加者15名で記念写真(中華料理店にて)

この和泉研(修了生・在学生の集う会)が、修了生と在学生の情報交換の場となることを期待しています。

修士論文・博士論文公開発表会

2月1日(土)に修士論文、2日(日)に博士論文の公開発表会を開催しました。

まず、1日の修士論文発表会の様子から。

看護学研究科長の阿曽洋子先生の挨拶に続き…

修士課程9名が研究成果を発表しました。

プレゼンテーション中

プレゼンテーション中

質疑応答中

質疑応答中

新人看護師からベテラン保健師まで、心臓移植を受けた児の母親から一人暮らしの後期高齢女性まで、今年も対象や研究テーマは多岐にわたりました。

いずれも、働きながら、あるいは、保健師になるための実習をしながらまとめ上げました。

翌2日は武庫川女子大学大学院看護学研究科創設以来、初めての博士論文公開発表会です。

博士課程7名が研究成果を発表しました。

プレゼンテーション中

プレゼンテーション中

質疑応答中

質疑応答中

限られた時間の中で3年間の研究成果をまとめあげ、研究に対する熱意が感じられる発表会でした。

内容の本質にせまる質疑に対して、皆さん奮闘していました。

最後は専攻長の寳田穂先生よりご挨拶がありました。

看護実践の発展に貢献できるよう看護研究を継続し、今後のご活躍を期待しています。

地域での健康測定会 +「看護フェスタ」のお知らせ

6月11日(火)と18日(火)の2日間、健康測定会を行いました。

場所は、西宮いきいき体操をされているグループ「陽だまり」です。

この測定会には、大学院看護学研究保健師コースの院生(修士課程1・2年生)7名と

公衆衛生看護学分野の教員4名がスタッフとして伺いました。

骨の健康チェックと血管年齢測定を行い、

骨の健康チェックと血管年齢測定を行い、

最後にその結果を説明しました。

西宮いきいき体操は、高齢になっても住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、

筋力の向上を目的として行われている体操です。

現在、西宮市内に100か所以上のグループがあり、地域の方が集まる身近な場所で行われています。

このグループでも、週1回集まって、体操に取り組んでいます。

参加者の方々の中には、思ったより良い結果が出てほっと一安心されている方や、

意外な結果が出て少し残念そうな表情をされている方もいらっしゃいました。

この測定会の結果が、参加者の方々の健康づくりに役立てばと思っています。

スタッフとして参加した看護学研究保健師コースの院生や教員にとっては、

地域の方々とお話をさせていただく良い機会となりました。

また、皆で一つのことに取り組んで、参加者の方々に喜んでいただけるという、

貴重な経験を積むことができました。

*** 「看護フェスタ」のおしらせ ***

骨の健康チェックや血管年齢測定、健康相談(血圧測定)等を行う、

武庫川女子大学看護学部「まちの保健室」を2019年8月7日と2020年3月4日に、ららぽーと甲子園にて行います。

10月は実施せず、11月〜2月までは月に1回、鳴尾駅高架下の武庫女ステーションキャンパスにて武庫川女子大学看護学部「健康相談ひろば」を行います。

9月23日には、武庫川女子大学看護科学館にて「看護フェスタ」を行います(詳細はコチラ )。

このブログを見て関心を持っていただけた方は、ぜひとも「まちの保健室」や「健康相談ひろば」、「看護フェスタ」へお越しください。

皆さまの来室をお待ちしております。

看護学研究保健師コースの大学院生を囲んでの茶話会

本学の大学院修士課程では看護学研究保健師コース(2年間)において保健師教育を行っています。

このコースでは、修士の学位に加え、保健師国家試験の受験資格が取得できます。そこで、本学の看護学部1~3年生のうち、保健師の仕事に関心のある学部生を対象に、現在本コースで学んでいる大学院生を囲んでの茶話会を開催(2月20日)しました。

茶話会の様子(写真左:学部生、写真右:大学院生)

茶話会の様子(写真左:学部生、写真右:大学院生)

1年生と3年生の学生、合わせて3名の学部生が参加し、「どうしてこのコースに入学しようと思ったのか」、「卒業後の進路はどのようなところを希望しているのか」、「実習に行ってみてどうだったか」等、たくさんの質問をして盛り上がっていました。

大学院の授業や実習等、様々な体験談を聞くことができ、看護学部卒業後の進路を決める上で、貴重な時間となったのではないでしょうか。

大学院修士課程看護学研究保健師コース 修士論文報告会

2月18日(月)、看護学研究保健師コース2年生の院生2名が、研究にご協力いただいたA市の皆様に向けて、修士論文報告会を行いました。

看護学研究保健師コースでは、1年生の演習において地域診断を行い、地域の健康課題を抽出し、それを踏まえて研究に取り組みます。

2018年度の2年生2名の研究テーマは、「がん検診受診行動とその関連する要因」、「子育て中の壮年期女性のBMIと生活習慣との関連」です。

これらの研究は、40歳代から60歳代の市民の方々や3歳児をもつお母さまを対象にアンケート調査を実施しました。

研究終了後は、研究にご協力いただいたA市の皆様に研究結果を報告します。報告会には、A市より約20名の方にご参加いただき、院生の発表を受け現場の保健師さん等から多くの質問やご意見を頂戴しました。

院生は、現場の方々とディスカッションをすることで、地域の健康課題を解決する方策をさらに深く探求することの必要性を感じていました。

この学びを今後の保健師としての活動に活かしてもらえることを期待しています。

アンケートへの回答にご協力いただきました皆様、研究の実施にご協力いただきましたA市の皆様、本当にありがとうございました。

大学院修士課程看護学研究保健師コース 公衆衛生看護学継続支援実習

今回は看護学研究保健師コースで実施している4つの実習のうち、1年生の前期・後期に実施する1つ目の実習「公衆衛生看護学継続支援実習」の様子をご紹介します。

この実習では、地域での健康な生活を支援する意義を理解するとともに、対象の方と関係を構築できる対人関係能力を養うことを目的とし、乳児と高齢の方への継続家庭訪問(各8回・計16回)を実施しています。

実習指導者(写真右)を交えた全家庭訪問終了後の最終報告会の様子(高齢者)

2018年度は5月から12月まで、西宮市中央保健福祉センターと高齢者あんしん窓口高須、高齢者あんしん窓口小松でお世話になりました。1年生はこれが初めての実習で、初回訪問の際にはとても緊張した様子でした。しかし、2回、3回・・・と家庭訪問を継続するうちに、徐々に訪問に向かう表情が柔らかくなり、対象の方との関係がしっかりと築かれていったことがわかりました。

乳児への家庭訪問ではお母さまとともに赤ちゃんの成長を見守り、高齢の方への家庭訪問では健康に関することやこれまでの人生のお話を聞かせていただくことができ、継続して家庭訪問をすることの大切さを実感していました。この経験は、今後2年生での実習や修了後の進路でも大きく活きると思います。

実習にご協力いただきました実習指導者の皆さま、快く家庭訪問を受け入れてくださったご家庭の皆さま、ありがとうございました。

大学院入学式

武庫川女子大学中央キャンパス西門にて

武庫川女子大学中央キャンパス西門にて

桜満開の武庫川女子大学ですが、

大学院(修士課程、博士課程)の入学式が行われました。

学長からの式辞後、今年は入学生代表の挨拶および記章授与を当専攻の入学生が行いました。

入学生代表宣誓

入学生代表宣誓

記章授与

記章授与

その後看護科学館にてオリエンテーションを行いました。

研究科長阿曽洋子先生のご挨拶

研究科長阿曽洋子先生のご挨拶

各分野の挨拶後、意見交換会も行われ、

よりよい学習環境について話し合われました。

新入生の皆様

新入生の皆様

今年も臨床経験・教育経験が豊富な大学院生が揃いました。

働きながら学ぶ楽しさを存分に味わいましょう。

武庫川女子大学大学院 修了式

大学院の修了式が行われました。

2月の修士論文発表会で2年間の学習成果を発表した、看護学研究科修士課程第3期生16名に修士号が授与されました。

瀬口学長より代表者に学位記が授与されました

瀬口学長より代表者に学位記が授与されました

研究科長を代表して、看護学研究科の阿曽教授が祝辞を述べました

研究科長を代表して、看護学研究科の阿曽教授が祝辞を述べました

看護科学館で、阿曽研究科長から修了生一人ひとりに

看護科学館で、阿曽研究科長から修了生一人ひとりに

学位記が授与されました

最後に修了生と教員で記念撮影

最後に修了生と教員で記念撮影

修了生の皆さんの今後の活躍が楽しみです。

修士論文発表会

2月16日(土)に大学院看護学研究科の入学試験が行われます。

かつては受験生だった修士課程の大学院生も2年間の学習成果を発表する「修士学位論文公開発表会」の日を迎えました。

発表者は10分間のプレゼンテーション後に、論文を審査する教員やその他の参加者からの質問に答えます。

プレゼンテーション

プレゼンテーション

質疑応答

質疑応答

16名の大学院生が無事に発表を終えました。

修了後は研究の成果をそれぞれの活動の場で生かしてくれることでしょう。

大学院・保健師コース2年生の実習

看護学研究保健師コース(修士号および保健師国家試験受験資格を取得できるコース)の実習の紹介です。

看護学研究保健師コースでは、2年間で4つの実習を経験します。

1つ目の実習は、1年生の時に行う「公衆衛生看護学継続支援実習」です。

乳児のいるご家庭と高齢者さんのいるご家庭に1年間で8回ずつ、計16回の家庭訪問をします。

その経験を踏まえて、2年生では以下の3つの実習に臨みます。

【公衆衛生看護学実習Ⅰ】

今年は5月14日~6月1日までの3週間、西宮市保健所と西宮市北口保健福祉センターでお世話になりました。

この期間に、ALS患者さんの交流会、4か月児健康診査や1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査等、様々な事業の様子を見学または実施し、子どもさんのいらっしゃるご家庭への家庭訪問も経験しました。

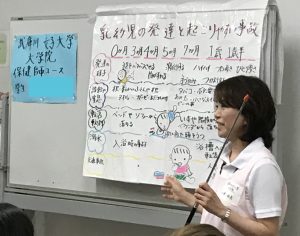

また、4か月児健康診査に来られた保護者の方々に向けて、「乳幼児の事故予防~今日から始めよう!子どもの安全対策~」というテーマで10分ほどのお話(健康教育)をしました。

健康教育は1年生の「公衆衛生看護学演習Ⅰ」で、学内にて一度実施していましたが、今回はたくさんの保護者の方に向けての実践ということで、実習開始前から時間をかけて準備を進めました。

「乳幼児の発達と起こりやすい事故」について説明しています

「乳幼児の発達と起こりやすい事故」について説明しています

健康診査に来られた保護者の方々は、院生の話を熱心に聞いてくださり、院生は緊張の中でも“これだけはお伝えしたい!”という内容をしっかりと言葉に乗せてお話しすることができていました。

【公衆衛生看護学実習Ⅱ】

7月9日~7月20日の2週間、朝来健康福祉事務所と朝来市保健センターでお世話になりました。

院生は、この実習に行く前の公衆衛生看護学演習Ⅱで、この地域は高齢の方が多く、病院に行くにも遠方であることや利用できる交通手段が少ないことから、高齢になっても元気で病院にかからなくてよいように、「若いときからの生活習慣病対策が重要ではないか」と考えていました。

そこで、実習期間中に、成人期の方々を対象とした市民健診や食生活改善推進員の養成講座、住民主体の介護予防体操に参加するとともに、市内の1地区に住む方々への家庭訪問を行い健康に関するお話を伺いました。

実習中の移動手段は主に自転車でした

実習中の移動手段は主に自転車でした

食生活改善推進員の方々の養成講座に参加し、その活動について学びました

食生活改善推進員の方々の養成講座に参加し、その活動について学びました

足に重りをつけ、介護予防体操をしています

足に重りをつけ、介護予防体操をしています

地区を回って、出会った方々の血圧を測り、健康に関するお話を伺いました

地区を回って、出会った方々の血圧を測り、健康に関するお話を伺いました

【公衆衛生看護学実習Ⅲ】

10月上旬の5日間、西宮市保健所でお世話になりました。

この実習では、計画策定や多職種連携の会議への参加、管理職の方のお仕事への同行等を通して、保健師さんや管理職の方々のお仕事を「公衆衛生看護管理」の視点で学びます。

院生にとって、これまでの実習は、保健師さんが実施している家庭訪問や事業等がどのように行われているのか、その実際を知ることが中心となっていましたが、今回の実習では「保健・医療・福祉に関する計画の策定」や「関係機関との連携・協働におけるマネジメント」にも目を向け、より幅広い視点で保健師さんのお仕事を学ぶことができました。

実習Ⅰは西宮市、実習Ⅱは朝来市と特性の異なる地域で実習をさせていただけたことにより、それぞれの地域における住民の方々の思いや保健師さんの活動の特徴を学ぶことができました。

さらに実習Ⅲで「管理」という視点を持って保健師さんの活動への理解を深めることができました。

これらの実習により、今後保健師として活動していく上で必要な、知識・技術、マインドを得られたのではないかと思っています。

実習にご協力いただきました保健師の皆さま、地域の住民の皆さま、ありがとうございました。

乳幼児の計測や離乳食の演習(大学院保健師コース)

大学院修士課程で看護学研究保健師コースを専攻している学生の演習場面をご紹介します。

保健師が行う家庭訪問では、乳幼児の身体計測をしたり、離乳食に関するアドバイスしたりする場面があります。

今回の演習では、モデル人形(3kg前後)を使って実際に身体計測を行いました。

家庭訪問先で計測する際には、手軽に持ち運びができる体重計や身長計を使うことがあります。

学部の小児看護学の演習でも身体計測はしますが、家庭訪問用の体重計や身長計を使うのは家庭訪問を行う保健師コースだからこそ、ですね。

ばねばかりを使って体重を測ります。

ばねばかりを使って体重を測ります。

安全・正確に測る方法を身につけます

離乳食については、おかゆの調理や市販のベビーフードの試食をしました。

赤ちゃんのいるご家庭に家庭訪問を行う際には、離乳食の話題になることも多くあります。

離乳食の調理方法やベビーフードの活用方法等をしっかりイメージしながら、

赤ちゃんのお母さんとお話ができるようにしておきたいところです。

たかがおかゆ、されどおかゆ。上手に作るには火加減やタイミングがなかなか難しいですね。

大学院のゼミ風景

現在、大学院では修士課程25名、博士後期課程14名が在籍しており、

各自実施したい研究テーマについて研究計画立案・実施・評価・執筆していきます。

授業とは別に、各領域単位で開催される少人数制のゼミがあり、

意見を言い合いながらすすめていきます。

多くの院生が社会人のため、

平日夜間もしくは土日開講ですが、この日も熱い討論が行われていました。

各自テーマに沿った資料を持ち寄り、検討します

各自テーマに沿った資料を持ち寄り、検討します

内容を説明しながら討論を重ね、精錬していきます

内容を説明しながら討論を重ね、精錬していきます

現在(もしくは過去に)遭遇した臨床上の疑問をテーマにすることが多いので、

毎回熱意のこもった議論が展開されています。

7月1日(日)に看護学研究科(大学院)のオープンキャンパスを開催します。

プログラムやお申込み方法はコチラをご覧ください。

大学院担当教員や現役大学院生とお話しませんか。

大学院看護学研究保健師コースの家庭訪問演習

大学院入学式

大学に続き、大学院でも4月7日(土)に入学式が行われ、看護学研究科修士課程と博士後期課程にも新メンバーが加わりました。

入学式に先立ち、看護科学館に新入生・在学生が集まりました。

入学式に先立ち、看護科学館に新入生・在学生が集まりました。

新入生対象のガイダンス。修士号・博士号取得までの道のりを説明します。

新入生対象のガイダンス。修士号・博士号取得までの道のりを説明します。

在学生と教員との意見交換会。学習環境をより良くしていきます。

在学生と教員との意見交換会。学習環境をより良くしていきます。

今年も臨床経験・教育経験が豊富な大学院生が揃いました。

働きながら学ぶ楽しさを存分に味わいましょう。

武庫川女子大学大学院修了式

大学院修了式、学位授与式が挙行されました。

朝からあいにくの雨模様だったものの、修了式のあった午後からは晴れ間も見えました。

看護学研究科からは大学院修士課程2期生の12名(うち保健師コース2名)が修了されました。

病院では看護師として、一方では研究を学ぶ大学院生としての内容の濃い2年間だったと思います。看護学研究科では大学院修了後も研究や学会発表、論文投稿のサポートをしていきますので、いつでも武庫女に来てくださいね!

メディアホールにて糸魚川学長より院生の代表者に学位が授与されました

メディアホールにて糸魚川学長より院生の代表者に学位が授与されました

看護科学館にて阿曽研究科長より個別に学位が授与されました

看護科学館にて阿曽研究科長より個別に学位が授与されました

最後は院生さんと指導教員で記念撮影

最後は院生さんと指導教員で記念撮影

大学院修士課程看護学研究保健師コース 公衆衛生看護学実習Ⅱ

今回は大学院の看護学研究保健師コース(修士号および保健師国家試験受験資格を取得できるコース)の実習の紹介です。

看護学研究保健師コースでは、2年間で4つの実習を経験します。

今回はそのうち、2年生の前期に実施する3つ目の実習「公衆衛生看護学実習Ⅱ」の様子をご紹介します。

今年度は7月3日~7月14日の2週間、朝来健康福祉事務所と養父市役所健康課でお世話になりました。

院生は、この実習に行く前の演習で、この地域は高齢の方が多く、病院に行くにも遠方であることや利用できる交通手段が少ないことから、高齢になっても元気で病院にかからなくてよいように、「若いときからの生活習慣病対策が重要ではないか」と考えていました。

そこで、実習期間中に、成人期の方々を対象とした市民ドックや住民主体の介護予防体操、男性を対象とした生活習慣病予防の料理教室に参加するとともに、家庭訪問を行いました。

市民ドックで保健指導を実施している場面です

市民ドックで保健指導を実施している場面です

男性対象の料理教室「めんずクッキング」で調理に参加しました

男性対象の料理教室「めんずクッキング」で調理に参加しました

バランスの良いメニューが完成しました

バランスの良いメニューが完成しました

住民の方々に歓迎いただき、介護予防体操に参加させていただきました!

住民の方々に歓迎いただき、介護予防体操に参加させていただきました!

看護学研究保健師コース2年生の院生は、1年生の時に乳児とその親や高齢の方を対象としてそれぞれ8回訪問を行う公衆衛生看護学継続支援実習、2年生の5月15日~6月2日の3週間で10月にブログでご紹介した公衆衛生看護学実習Ⅰを経験し、今回の実習に臨みました。

実習Ⅰは西宮市、実習Ⅱは朝来市・養父市と特性の異なる地域で実習をさせていただけたことにより、それぞれの地域における住民の方々の思いや保健師さんの活動の特徴を学ぶことができ、今後保健師として活躍していく上で、活きるような経験ができたのではないでしょうか。

実習にご協力いただきました保健師の皆さま、地域の住民の皆さま、ありがとうございました。

<大学院> 修士学位論文 公開発表会

2月3日(土)、大学院看護学研究科で修士学位論文の公開発表会が行われました。

阿曽洋子研究科長の挨拶

阿曽洋子研究科長の挨拶

2017年度は12名の大学院生が2年間の成果である修士論文を発表しました。

研究の対象は乳幼児をもつ親、難病を抱えながら生きる人、病院や訪問看護ステーションで働く看護師など多様で、本研究科で学ぶ大学院生の関心領域の広さが表れていました。

2年かけて研究を進めていくので、各自の研究テーマについては発表会にいる誰よりも詳しくなります。論文審査を行う教員からの質問にも堂々と答えていました。

質疑応答

質疑応答

町浦美智子専攻長の講評

町浦美智子専攻長の講評

「経験知から理論知へ」が本研究科の修士課程の目標です。次は各々の職場や活動で研究成果を還元していくことを期待しています。

« Older Entries Newer Entries »