2025年03月

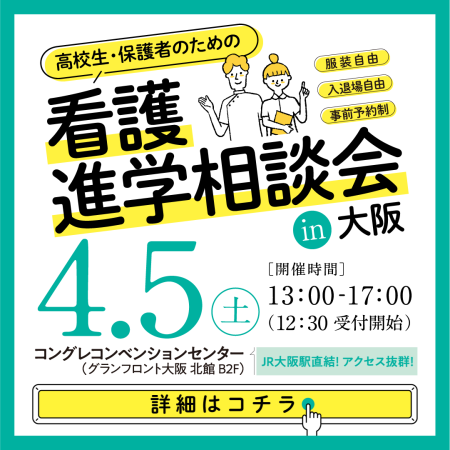

【4月5日 看護進学相談会 in 大阪】に武庫川女子大学看護学部が参加します!

4月5日(土)13:00ー17:00 コングレコンベンションセンター(グランフロント大阪 北館 B2F)にて【看護進学相談会 in 大阪】が開催されます。

看護進学相談会では、武庫川女子大学看護学部の教員が、高校生やご家族の皆様の入試や学生生活のご相談に対応いたします。

ぜひ、お気軽にお越しください。

進学相談会のご予約はこちらからお願いいたします。

【看護進学相談会予約ページURL】

https://idc.career-tasu.jp/kango-shingaku/

看護学研究保健師コース「保健所での研究成果の報告」

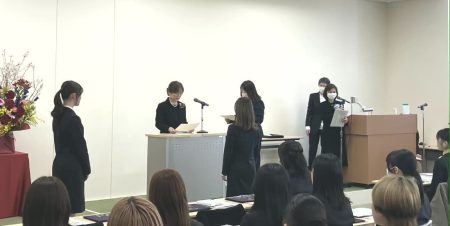

大学院修士課程看護学研究保健師コース2年生の院生5名が、

研究にご協力いただいたA市の皆様に向けて、保健所にて研究報告会を行いました。

2024年度の2年生の研究テーマは、

「1 歳 6 か月児をもつ父親と母親における親役割達成感とその関連要因」、

「産後 4 か月の母親の睡眠の実態と疲労感との関連」

「介護予防体操に参加する地域高齢者の主観的評価・客観的評価による

オーラルフレイルの実態と関連要因」等です。

これらの研究では、A市にお住まいの方々を対象にアンケート調査を実施しました。

研究成果報告の一場面

現場で働く保健師さんからの貴重なご助言をいただきました

報告会には、A市保健所の保健師・職員の皆様、約20名にご参加いただき、

様々なご質問やご助言をいただきました。

院生は、この報告会を通して、研究成果と現場での保健活動の実践を結びつけて考え、

実践に活かしていくことの重要性を感じていました。

アンケート調査にご協力いただいた皆様、

研究にご協力いただきましたA市の皆様、本当にありがとうございました。

また、今回は看護学研究保健師コース1年生の3名も参加し、

これから行う研究の計画を発表しました。

1年生は、A市にお住まいの方々を対象とした、アンケート調査を少しずつ始めています。

2年生の発表とご参加いただいた皆様からのご助言を聞き、その意見交換の場面を見て、

今後の研究に向けて意欲を高めていました。

A市の皆様、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

看護学部の1~3年生を対象とした「保健師コースの大学院生を囲んでの茶話会」を開催!

保健師に関心のある1~3年生の学部生3名とそのご家族3名が参加し、

保健師の仕事内容や保健師コースのカリキュラム、大学院の受験対策などについて、

大学院生5名から豊富な話を聞くことができました。

大学院の授業や実習、就職活動、国家試験対策等、様々な体験談を聞き、

参加者の中には、進路の選択肢の一つとして考えるきっかけになったと話す人もいました。

保健師に興味のある方はぜひ、公衆衛生看護学分野の教員にご相談下さい!

最初は緊張気味でしたが、徐々に笑顔が見られ、にぎやかな会となりました

ご家族の方も保健師の仕事に関心を寄せてくださいました

今年度最後のオープンキャンパス☆3月22日

3月22日に今年度最後のオープンキャンパスが開催されました。

お天気も良く、たくさんの方にきていただけました。

看護学科では、いくつかある実習室の見学や体験イベントに参加していただけます。

一つ一つ、紹介をします。

まずは、成人・老年看護学実習室です。救急カート・模型、高齢者が使用する補助具の見学ができます。ドラマなどでみたことあるものもあったのではないでしょうか。実際、見て触って、楽しんでいただけました。

次に、公衆衛生・在宅・精神看護学実習室です。ここでは、カロリーチェックのイベントを行いました。たくさんある食品サンプルの中から、普段何たべているかな~?と楽しみながら食品を選んでいただきました。

選んだ食品の栄養バランスがモニターに表示されます。みなさんの栄養バランはいかがでしたでしょうか。みなさん、「きゃ~、○○が不足しているね!もっと取らなきゃ。」と楽しそうに結果を聞いてくださいました。

基礎看護学実習室では、シュミレーターの見学ができます。「このお人形、○○が動きますよ。」と教員が紹介すると「すごーい!!」と興味を持ってくれる姿に、私たちも嬉しく感じました。

最後に、母性・小児看護学実習室です。ここでは赤ちゃんの心音を聴くイベントが行われました。学生がお手伝いをしながら、参加者の方が赤ちゃんの人形に聴診器を当てて「この音が赤ちゃん心臓の音ですか?」と聞いておられました。

オープンキャンパスでは、在学生が入試対策や学校生活、看護学実習、アルバイトの両立など様々な質問に答えてくれます。

来年度のオープンキャンパスにも、ぜひお越しください。

7期生卒業記念パーティーが行われました

武庫川女子大学看護学部7期生の卒業記念パーティーが大阪梅田のヒルトン大阪で開催されました。みなさん袴姿でとても華やかでした。

師岡先生の音頭で乾杯しました

ブッフェ形式の美味しい料理

卒業生が作成した4年間の思い出を集めたスライドショー

先生方より学生へ贈る言葉を集めたスライドショー

卒業生から先生方へ花束の贈呈

全員で記念撮影

4年間の大学生活、本当にお疲れさまでした。

たくさんの学びや経験を積み重ね、いよいよ看護師として新たな一歩を踏み出しますね。

患者さんに寄り添い、支える存在として、自信を持って進んでください。

教員一同、皆さんを応援しています。

令和6年度 武庫川女子大学看護学部看護学科卒業証書授与式が行われました

3月19日(水)に武庫川女子大学 看護学部の7期生が卒業式を迎えました。

式典前にみんなで記念撮影

公江記念堂で開催された大学の卒業証書・学位授与式では、看護学部の学生が答辞を読みました。

看護学部学生による答辞

大学の卒業証書・学位授与式終了後に看護科学館にて看護学部での卒業証書授与会が挙行されました。

看護科学館で教員全員が卒業生を出迎えました

みなさん、とってもいい笑顔でした☆

はじめに、寳田学部長からの式辞があり、その後、学長賞・日本私立看護系大学協会会長賞の表彰授与を行いました。

寳田学部長からの式辞

学長賞の表彰授与

日本私立看護系大学協会会長賞の授与

卒業生の担任である師岡教授が卒業生の名前を一人一人読み上げ、学部長が卒業証書を渡しました。卒業証書を手にして嬉しそうな様子が伺えました。

学部長から卒業証書の授与

和泉学科長が式辞を述べました。社会にはばたく学生たちへエールと迷ったとき・悩んだとき、母校にいつでも遊びに来て欲しいというメッセージが伝えられました。

和泉学科長からの祝辞

師岡教授より卒業生に向けた最後の挨拶です。入学した頃はコロナ渦真っ只中。そんな中学生たちを支えてきた担任としての思いや看護職の道へ羽ばたく学生たちにエールを送りました。

師岡教授からの挨拶

最後に、卒業生代表の言葉が述べられました。

卒業生代表の言葉

Aクラス写真

Bクラス写真

クラス別での集合写真☆卒業証書をもっていい笑顔です!

4年前、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、対面で行えなかった入学式。授業もオンラインでの受講となり不安がいっぱいの大学生活だったと思います。でも今日、皆さんと対面で笑ってこの日を迎えることができで、本当にうれしく思いました。この4年間での学びは決して容易いものではなかったと思います。これまでの経験や、そして一緒に学んできた仲間とともに新しい看護の道へ羽ばたいてください。皆さんのこれからを応援しています。

2024年度大学院看護学研究科修了式が挙行されました

3月20日(金)に大学院看護学研究科の修了式が行われました。

修士課程10名、博士後期課程1名の院生さんが3月をもって修了されます。

修了までの研究の道のりは長いようであっという間だったと思います。

4月からは次のステージに向けて、あらたな研究や課題に向かってより一層頑張ってください!

卒後教育を支援しています~明和病院との協働研修 多重課題Ver~

本学学部のクリニカル・スキルス・ラボプロジェクトチームでは、卒後教育を支援するために近隣施設と共同しシミュレーション教育を行っています。この研修プログラムは、今年度で2年目を迎えます。

先日、新人看護師を対象とした「多重課題研修」を行いました。本研修は、新人看護師が部署に配属されて約6カ月経った時期に行いました。講師は、本学学部の清水教授が行い、各グループのファシリテーターを施設の指導者が担いました。また、シミュレーションの実践場面においては、教員と施設の教育担当者が患者役やシミュレーターの操作などの役割を共同して行いました。

新人看護師は臨床現場で複数受け持ちをする中、いろいろな多重課題に遭遇します。異なる部署に配属された同期同士でグループとなり、日頃困っている多重課題について共有し、多重課題のシミュレーションを通して学びを深めていきます。

グループワークで意見交換をしている場面

研修で行った多重課題の場面は、4人部屋の患者さんのうち一人の患者さんの検査出しの準備をするところから始まります。検査出しの患者さんにお声かけをすると、同室の患者さんから呼び止められたり、認知機能が低下している患者さんがトイレに行こうと起き上がったり、さまざまな多重課題が生じます。そのとき、何が優先されるのか、何を大切にしながら行動するのかをグループのメンバーとともに考えながら実践していきます。

多重課題シミュレーションの実践場面①

多重課題シミュレーションの実践場面②

研修を通して参加者からは、

「命を最優先しながらも周りの患者の安全に配慮し行動するにはどうにしたらいいか学べました」「生命に関する課題を優先しつつも患者の訴えに耳を傾けて状況に合わせながら説明し対応していくことが大切であると学ぶことができました」「自分からみた患者さんへの優先順位と、患者さんからみた視点とでは違うと気づけたので、しっかり配慮して関わる必要があると学べました」と言う気づきや学びが聞かれていました。

こうした卒後教育を通して、私たちは本学の学生への教育についても考えることができると思っています。また、大学で学んできた学生が卒業後にどのように成長しているのか、成長を知る機会にもなり、未来の看護師を育成するために、こうした卒後教育には今後も携わっていきたいです。