カテゴリー「院生さんの紹介」の投稿一覧

難病支援学術コンソーシアムで院生が最優秀演題賞を受賞!!

「難病支援学術コンソーシアム」で本学大学院看護学研究科博士後期課程の相星香さんの演題が、看護部門の最優秀演題賞に選ばれました。

テーマ:「 炎症性腸疾患患者の身体活動とソーシャルサポートとの関連」

日本の炎症性腸疾患患者の身体活動とソーシャルサポートとの関連を明らかにすることを目的に、アンケート調査を実施しました。

232名の回答を分析した結果、患者の身体活動にはソーシャルサポートが有意に影響していることが示されました。

【相星香さんからのコメント】

このたびこのような賞を賜り、大変光栄に存じます。

開会式直後の大ホールでの優秀演題発表は緊張しましたが、3学術団体の合同学術集会ということもあり、審査員の先生をはじめ、医師・看護・リハビリなど多職種の方々から、今後の研究に向けた貴重な示唆を頂戴することができました。

これからも対象者の生活に寄り添い、明日からの実践につながる看護研究を目指して、引き続き研鑽を重ねてまいります。

いつも丁寧にご指導くださる布谷先生をはじめ先生方に心より感謝申し上げます。

【主指導教員の布谷麻耶教授(成人慢性看護学分野)からのコメント】

「炎症性腸疾患患者の身体活動」に着目した研究は国内外で少なく、その新規性と興味深い知見が得られたことが高く評価され、受賞につながったのではないかと思います。

講演後の質疑応答では、多くの質問や意見をいただき、今後、研究を進めていくうえで貴重な示唆を得ることができました。

この度の受賞を励みに、今後も研究に精力的に取り組み、深められることを期待しています。

今後のさらなる研究のご発展を祈念しております。

おめでとうございました!!!

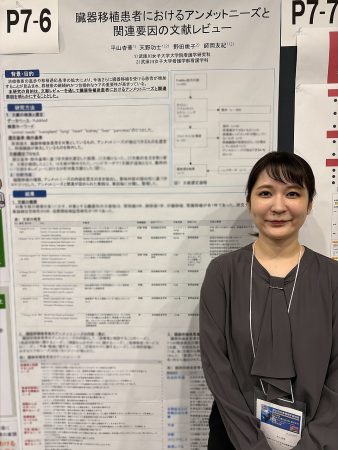

61回日本移植学会総会 にて優秀ポスター発表賞を受賞!

武庫川女子大学大学院看護学研究科修士課程1年生の平山杏華さんが、第61回日本移植学会総会 にて「 優秀ポスター発表賞」を受賞しました!

「臓器移植患者におけるアンメットニーズと関連要因の文献レビュー」

平山杏華(修士課程大学院生)・天野功士(本学講師)・野田桃子(本学助教)・師岡友紀(本学教授)

臓器移植を受けたレシピエントのアンメットニーズ(満たされていないニーズ)について、文献レビューを実施し、ニーズの詳細と関連要因を明らかにしました。

【平山さんからのコメント】

このたびはこのような賞をいただき、大変光栄に思います。研究を進めていく中で、医療者の視点だけではなくレシピエント本人の実際の生活や思いを踏まえた看護の必要性を実感しました。今後も、実践につながる知見を得られるよう研究を進めていきたいです。日々丁寧にご指導くださる先生方のおかげで、学びを深められていることに心より感謝申し上げます。このたびの受賞を励みに、今後も研究に取り組んでいきたいと思います。

平山さん、本当におめでとうございます!

大学院看護学研究科オープンキャンパスが開催されました♪

6月末の暑い中、看護学研究科大学院オープンキャンパスが開催され、多くの方々にご参加いただきました。

まずは、寳田研究科長からの開会のあいさつ

AIなど社会の急激な変化に対応する看護実践にむけての大学院教

本間専攻長から研究科の概要の説明

大学院の仲間同士で学問を探求する楽しさについて説明がありました。

師岡教授からの修士課程の概要、入試についての説明

自身の研究テーマによって急性看護学、慢性期看護学、基礎看護学などどの分野を選ぶのかを考えるポイントについて説明がありました。

本学の大学院修士課程の卒業生である野寄講師から大学院の体験談

臨床で感じた疑問をもとに研究を行ったことについて説明がありました。

希望する分野の教員との面談を行い、自身の興味や疑問がどのように研究テーマにつながっていくかについて相談しました。

和泉教授、松井准教授より、保健師コースについての詳しい説明がありました。

多くの方にご参加いただき、本当にありがとうございました!

2026年度入試日程は、

10月募集 2025年10月4日(土)、2月募集 2026年2月14日(土)

みなさまの受験をお待ちしています!

大学院生さん紹介 博士後期課程:飯田 恵さん

博士後期課程 飯田 恵さん

博士後期課程2023年度入学

経歴

京都大学医学部附属病院に就職後、副看護師長、看護師長、専従リスクマネジャー(GRM)、業務担当副看護部長を務め、現在、教育担当副看護部長(認定看護管理者)として現任教育に携わっている。大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程を修了し、2023年、本学の博士後期課程(基礎看護学分野)に入学、医療安全に関する研究に取り組んでいる。

Q.1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

修士論文のテーマをより深め、患者安全に向けてエビデンスに基づいた研究結果をまとめ、臨床現場に発信できる研究を行いたいと思いました。また看護管理者はPDSA(Plan-Do-Study-Act)サイクルを回し、質改善を行い、自施設の医療、看護の質を向上することが求められます。現状の課題を分析し、創造性を持ち、先の目標を見通した計画を作成すること、そして評価では得られた結果を分析し可視化する研究の視点が必要です。看護管理者としてこれらの能力を身につけたいと思い進学を決意しました。

Q.2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

臨床での実践につながる医療安全の研究ができる大学院をホームページで検索し、本学の個別相談会に参加しました。そこで教員に博士後期課程で行いたい研究についてお伝えしたところ、大変興味深く聞いて頂きました。相談している中で、自分では思いつかない多くのご助言があり、自身の研究の発想が広がっていくのを感じ、ぜひこの大学院で学びたいと思い選びました。

Q.3 大学院入試の受験勉強はどのようなことをしましたか?

博士後期課程では勤務を継続しながら限られた時間で研究を進める必要があることから、入学後、すぐに研究が進められるようにしておく必要があると感じていました。そこで口述試験対策として、文献検索を行い先行研究で明らかになっていないことや研究の新規性、具体的な研究計画をまとめプレゼンテーションができるように準備をしました。英語は医療、看護に関する長文読解の書籍で勉強をしました。

Q.4 博士後期課程で取り組んでいるテーマを教えて下さい?

テーマは「薬剤確認時の効果的なチェック方法に関する研究」です。投薬・注射エラーは死亡を含む大きな実害につながります。そのため多くの病院では注射薬確認時に、様々な方法により看護師2名でダブルチェックを行い、薬剤確認をしています。しかし手順は統一されておらず、どのチェック方法が有効であるかも明らかにされていません。安全性が高く、臨床で実効性のある薬剤確認方法の検証を行うための研究を行っています。

Q.5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

「この時期までにここまで進めておこう」ということを指導教員が示して下さるので、それに合わせて実行できるよう計画を立てて研究を行っています。しかし仕事の忙しい時期には計画通りにいかないこともあります。その時はあまり落ち込まず、するべき仕事をこなし、その後集中して研究を行うようにしています。

Q.6 大学院在学中の思い出を教えてください。

大学院で学ぶ看護教員や看護管理者、そして指導して頂く教員の先生方との会話はとても楽しく温かい気持ちとなる貴重な時間です。また全国調査でアンケート対象者や看護管理者の方から頂いた温かい励ましの記載やお手紙は忘れられない思い出となっています。

Q.7 印象に残った授業を教えてください。(どのような内容だったか、なぜ/どのような点が印象に残ったか、看護実践や研究にどう生かせそうかなど)

看護研究倫理特論の講義では、看護研究における倫理的配慮の重要性や倫理的課題に対応する方法について学ぶことができました。倫理指針や研究者としての責務、責任ある研究のための条件を学び、研究者として身が引き締まる思いでした。課題レポートでは自身の研究の倫理的課題と対策をまとめ指導も受けられたため、倫理的配慮について不足している点に気づくことができました。現在職場では、学んだことを生かし看護研究の委員や研究指導を行っています。博士後期課程の授業では教員の先生方の研究についても教えて頂く機会が多くあり大変興味深いものでした。

Q.8 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

私はこれまで臨床で働いてきました。臨床にはエビデンスが明らかにされていないまま行われていることも多くあり、疑問や課題を持っている方も多いのではないかと思います。大学院進学を考えている方で、まだ明確な研究テーマは決まっておらず漠然としている状況であっても、一度個別相談等を通して教員へ話してみるとよいと思います。話していく中で自身が追及したいことが整理されていくのではないでしょうか。私にとって大学院での経験は自分の人生を大きく変えるものでした。ぜひ勇気をもってチャレンジして下さい。

大学院修了生さん紹介 修士課程看護学研究コース:阪口 会里さん

修士(看護学)阪口 会里さん

修士課程看護学研究コース2023年度修了

修士論文のテーマ

コロナ禍に入職した中規模病院の新卒看護師の職業継続に関わる思いと支援

経歴

救急領域での実務経験を積んだ後、看護大学へ編入し学士を取得。その後、教育関連分野での職務経験を経て、現職に至ります。看護部で教育担当として現任教育に携わりながら、本学の修士課程を修了しました。

Q.1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

現任教育に対し、論理的な視点取り組みたいと考えていたところ、上司からの後押しもあり、進学を決意しました。

Q.2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

「経験知を理論知へ進化させる」という方針が、自身の課題と一致していました。また、当院で本学の実習を受け入れており、先生方の熱意ある指導に触れる機会があり、そのような先生方のもとで学びたいと考え、本学を選びました。

Q.3 大学院入試の受験勉強はどのようなことをしましたか?

自身の関連領域に限らず、医療や看護全般の動向に広く目を向けました。また、どのようなテーマで研究に取り組みたいのか、思考を整理することを意識しました。

Q.4 修士論文ではどのようなことを研究しましたか?

コロナ禍において、新卒看護師への教育に課題を感じていました。特に、新卒看護師の職業継続の難しさやどのような支援が必要なのかという点に関心を持ちました。先生方や同期生の助言を受けながらテーマを絞り、コロナ禍の新卒看護師がどのような事を思いながら仕事を続け、どのような支援が良かったのかを明らかにするため、質的記述的研究を行いました。

Q.5 どのように仕事と学習・研究を両立させましたか?

夜間、土曜日の開講される授業が多く、仕事との両立がしやすい環境でした。休日はレポートや研究に時間を割くこともありましたが、働きながらだからこそ、実践の課題を踏まえた学習、研究ができたと思います。

Q.6 大学院在学中の思い出を教えてください。

他施設の方との交流が一番の思い出です。様々な施設の背景や価値観にも触れることができ、同じ志を持った者同士なので、通学する楽しみでもありました。

また、とてもユニークで熱心な先生方が多く、学習・研究することへの興味が沸き、知見が広がりました。

Q.7 大学院での学びは、現在の活動にどのように生かされていますか?

現在も新人教育にも携わっているため、研究の過程で得た知識は非常に役立っています。また、論理的に思考することは、仕事にも役立ち、実践が豊かなものになりました。

Q.8 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

今までの経験を振り返る機会になり、また確信にも繋がります。そして、多様な医療や看護に触れることにで、自分の視野が広がっていくのを日に日に感じられました。

大学院への進学を考え始めた時が、挑戦のタイミングだと思います。是非、本学で学問の道に進むことをお勧めします。

大学院生さん紹介 修士課程看護学研究保健師コース:宮本 佳奈さん

看護学研究保健師コース:宮本 佳奈さん

修士課程看護学研究保健師コース 2024年度 入学

経歴

本学の看護学部を卒業後、病院に就職。循環器内科病棟での勤務で健康増進や疾病予防の重要性を感じ、保健師の資格取得を目指し、2024年4月に修士課程看護学研究保健師コースに入学。

Q.1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

臨床で患者さんと関わる中で、同じ疾患でも生活習慣や社会背景が身体機能や回復力に影響するという実感がありました。また重症化してからの治療では様々な制限を伴うこともあり、健康増進や疾病予防に関わる仕事がしたいと思い、保健師を目指すことを決めました。

Q.2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

本学の学部生の時にも先生がいつも親身にサポートしてくださっていたと感じていました。大学院での学習も少人数制であり、安心して学ぶことができると思いました。

また、継続家庭訪問や、都市部と山間部の両方で臨地実習を行うなど、実践的な学習に力を入れている点にも魅力を感じ、本学への進学を決めました。

Q.3 大学院入試の受験勉強はどのようなことをしましたか?

試験科目は専門科目、英語、面接の3つでした。筆記試験は過去問を活用していました。専門科目は臨床での普段からの勤務で身についている知識が多かったです。一方で英語は就職してから触れる機会が少なかったので、大学受験レベルの長文読解を中心に勉強しました。

Q.4 修士課程で取り組んでいるテーマを教えて下さい?

老人クラブ会員を対象に地域活動の開始に関連する要因をテーマに研究に取り組んでいます。看護師として働いていた時に患者さんたちとの会話の中で、地域との繋がりや活動参加が健康に影響することを実感し、このテーマに取り組もうと思いました。

Q.5 のように仕事と学習・研究を両立させていますか?

保健師コースでは昼間の講義や実習があるため正規職員として勤務していた病院は退職しました。講義や実習に加え、修士論文の研究を行うため忙しく大変なこともありますが、それぞれの学習内容が繋がり、学びを深めることができていると実感しています。

また大学院では様々なバックグラウンドや経験を持つ院生と共に学べるため、刺激をもらいながら楽しく勉強しています。

Q.6 大学院在学中の思い出を教えてください。

大学院に入学して1年が経過しましたが、一番思い出に残っているのは継続訪問の実習です。約半年間、同じご家庭に月1回の訪問を行う実習がありましたが、訪問を重ね対象者さんとたくさんのお話できたことは、学習という面ではもちろんですが、個人的にも思い出に残る出会いだったと思います。

Q.7 印象に残った授業を教えてください。(どのような内容だったか、なぜ/どのような点が印象に残ったか、看護実践や研究にどう生かせそうかなど)

保健師コースでは実習後にカンファレンスを行うのですが、指導者さんや先生だけでなく、他の院生とも活発に意見交換を行っていました。他の学生の事例を知り、共に考えることで自分自身の知識も増えました。

研究コースの皆さんとも一緒に受けている授業では、より理論的に考える授業が多く、今までの看護を振り返ることができました。

Q.8 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。慣れた環境から離れて進学することに不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。進学してみると、年齢や、内部・外部からの進学を問わず、学生同士協力し支えあいながら過ごしています。先生方のサポートも手厚く、親身になって関わってくださっています。

また、保健師として活躍できるようカリキュラムも充実しており、とても良い環境で学ぶことができます。ぜひ進学を検討してみてください。

大学院生さん紹介 修士課程看護学研究コース:山本 貴子さん

修士課程 看護学研究コース:山本 貴子さん

修士課程看護学研究コース2024年度入学

経歴

一般職の社会人経験を経て、看護師を目指し看護専門学校を卒業。公立の急性期病院へ就職、現在は回復期病院の病棟看護師として勤務。

Q.1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

多様な疾患を持つ患者さんに対し、看護実践を行っていましたが、臨床疑問や課題を解決できないまま看護を行っていました。看護技術や実践は経験により可能になることもありますが、看護を追究し、論理的に発展させることは経験だけでは困難と考えるようになりました。研究の方法を学び、臨床疑問を解決するために大学院進学に挑戦しました。

Q.2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

本学の教育目標である「経験知からを理論知へ」が自身の目標と合致したこと。オープンキャンパスで学習の場を実際に目にし、学習環境だけでなく、指導教授に恵まれていることが知れたことで進学へのモチベーションが高まりました。そして何より、臨床の場を離れることなく、学習できる環境が決め手となりました。

Q.3 大学院入試の受験勉強はどのようなことをしましたか?

専門分野と英語が受験科目でした。過去問題を確認し、出題形式や傾向をつかむために活用しました。英語については、WHOのウェブサイトを読み辞書を使用しながら和訳する学習をしました。専門分野については、老年看護を中心に教科書、参考書を元に学習しました。

Q.4 修士課程で取り組んでいるテーマを教えて下さい?

現在、神経難病患者が大半を占める病棟で働いています。神経難病患者に関わる看護師が体験する困難をテーマに、看護師を研究対象者にして研究に取り組んでいます。

Q.5どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

上司である看護部長、病棟科長に進学への了承をもらうとともに、多くの激励をもらっています。授業やゼミの日の勤務調整への協力を得て、学習できる環境があります。ゼミでは、仕事を優先できるように日程調整をしていただけ、両立が可能になっています。

Q.6 大学院在学中の思い出を教えてください。

修士1年の前期は、授業・課題が多く、自身の研究については、先行文献を読み、テーマを決めるなど、多重課題に追われていました、同期生と顔を合わせれば、「もう無理」が合言葉でした。その時期を一緒に乗り越え、同期生との絆は強いものになりました。

Q.7 印象に残った授業を教えてください。(どのような内容だったか、なぜ/どのような点が印象に残ったか、看護実践や研究にどう生かせそうかなど)

印象に残った授業は論理的思考論の中で学んだ批判的吟味(クリティーク)です。研究を行うにあたり、文献を読む機会が多くありますが、ただ読むだけでなく、批判的吟味の視点を持ちながら読み解く必要性を学びました。自身の研究論文を作成していく中でも、この批判的吟味の視点が必要になると感じています。

Q.8 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

日々感じているモヤモヤ、問題意識、課題など臨床には研究材料となるものが多くあると感じています。大学院では、研究の方法を学びながら、自身の研究に取り組める支援が多くあります。自身の経験を大きくスキルアップし、臨床に活かすためにもぜひ進学をご検討ください。

大学院生さん紹介 修士課程看護学研究コース:福井 有里さん

看護専門学校を卒業後、病院に就職。研究方法を学び、看護の視野を広げるため、修士課程に進学。

現在は緩和ケア認定看護師として病棟勤務、緩和ケアチームとして組織横断的に活動しながら、緩和ケア認定看護師が行う同行訪問のテーマで研究に取り組んでいる。

Q1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

臨床の場において、複雑で多様化している実感があります。認定看護師としては、研究知見を活用して実務に役立つ情報を提供することも求められます。学術論文の読み解き方や、科学的知見を得るための心得を学びたいと考えました。また、看護を追及する思考力や研究方法を学び、看護実践に活かせる研究をしてみたいと考えたからです。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

修士課程を卒業した方から、進学や受験に関するアドバイスを受け、「仕事を続けながら」という選択が可能な武庫川女子大学院を選びました。また、老年看護学分野における地域医療連携の推進を学ぶ上で、在宅看護学分野・公衆衛生看護学分野の講義が受講できることも魅力でした。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

勉強時間を確保することは困難でしたが、出勤前の早朝、通勤中、帰宅後、休日を勉強時間としていました。英語と専門科目で受験をしましたが、ホームページから大学院の過去問題を請求しました。過去問題を解き、老年看護学の教科書を中心に勉強をしました。英語は医療系の長文英語を中心に問題を解いていました。

Q4 修士課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

緩和ケア認定看護師が行う同行訪問のテーマで研究に取り組んでいます。

Q5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

職場の理解を得るために、看護部長、病棟師長に履修に必要な休日の勤務希望と調整を交渉しました。病棟スタッフ、緩和ケアチームのメンバーにも大学院の通学スケジュールについて情報共有しています。勤務終了後にゼミがある日は、超過勤務ができないことを理解していただき、あらゆるサポートを得ています。

Q6 印象に残った授業を教えてください。(どんな内容だったか、なぜ/どういう点が印象に残ったか、看護実践にどう生かせそうか等)

印象に残った授業は論理的思考論の「文章を研くリバイズとは」の授業です。他者が作成した文章を用いて、適切性を吟味し改善していくリバイズのプロセスを体験することで、文章を研き、文章の発信力を高めるリバイズのコツを学べたからです。看護研究論文を論理的かつ批判的に吟味する視点を用いて、実務に活かせると考えます。

Q7 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

知的好奇心と日頃の素朴な疑問をもって大学院への進学を希望しました。入学後は、日頃の素朴な疑問が研究という形になりました。ムコジョには、知的好奇心が満たされる学習と研究をすすめていく環境があります。先生方や院生との価値ある出会いがたくさんありました。大学院への進学を考えている方は、進学をおすすめします!

現在の看護学研究科HP「大学院生の声」のページはこちらです。よろしければご参照ください。

↓

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kango/gschool/voice.html

大学院生さん紹介 博士後期課程:北川 純子さん

国立高度専門医療センタ-に就職後、厚生労働省・内閣府への出向を経て、現在、独立行政法人国立病院機構にて看護管理者として勤務している。

管理者としてのスキルを磨くため、仕事と両立しながら本学の修士課程を修了後、博士後期課程に進学し研究を継続している。

Q1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

修士課程での学びを通して、看護管理者としてイニシアティブを発揮する上で重要なのは、論理的思考と物事を抽象化して概念化できる思考力であるこということが分かりました。また、研究結果は臨床で活かしてこそ価値が生れると感じました。今後、さらに博士課程において自身の研究を深めることで、職場環境を整備し、職務満足と看護サービスの向上にむけた具体的な提案ができると考えました。組織の発展にむけて寄与する管理的・教育的役割モデルとなれるよう、これからの時代の看護管理者として成長したいと思い、博士課程への進学を志しました。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

本学の修士課程で担当いただいた指導教員に引き続き指導を受けられるメリットがありました。担当教授や授業で関わっていただく諸先生方は、仕事と学業を両立している学生の背景をよく理解したうえで状況に合わせてサポートし、真摯に向き合ってくださいます。また、ゼミや公開発表会においては、否定ではなく学生の研究をよりよく発展させるための前向きで具体的な質問やアドバイスをしていただけます。学生のモチベーションを高め、一人ひとりを大事にする風土が感じられるため、こちらの大学院で再び学びたいと思いました。博士課程は研究のレベルが上がり不安もありましたが、本学なら就業を継続しつつ両立させて卒業できると考えたからです。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

博士課程の選抜試験では、研究テーマに関する口述試験を受けました。博士課程において研究したいテーマは、修士課程で研究した内容の延長であったため一貫性のある内容を心掛けました。また、修士課程で取り組んだ内容よりも、今後どのような研究がしたいのかということに焦点をあてたプレゼンテーションを意識して準備しました。

Q4 博士後期課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

看護師長の看護管理業務における時間管理についての研究をしています。具体的には、時間管理の実態や要因等を明らかにし、看護師長自身の適切な労務管理・健康管理の方策を検討するため研究に取り組んでいます。

Q5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

前期・後期と授業予定表及び分野毎にゼミの計画が提示されるので、その計画に従って職場に休みの希望を申請しています。また、レポート提出や倫理審査の申請時期は時間確保が必要であるため、時間軸を見据えて職場の上司に相談しながら集中して取り組めるよう計画的に年次休暇を申請するなど時間確保を行っています。

Q6 印象に残った授業を教えてください。

看護理論探求持論の授業では、苦手としている看護実践・教育・研究に活用する理論や理論構築のための概念分析を学びました。看護理論の基礎や理論構築における概念の明確化など、難解な授業内容について比喩表現を用いるなどして分かりやすく具体的に解説いただきました。授業において自身の研究における概念のプレゼンテーションやディスカッション、また課題レポートを通して最終的には応用できるレベルにまで引き上げていただいたと思います。

どの授業も研究に必要な専門性の高い内容で、授業毎に提示される課題は自らの研究に繋がる内容であったため、授業を受けながら倫理審査に向けて研究計画書の作成を進めることができました。

Q7 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

普段出会わない看護大学の教員や病院の看護管理職の方なども進学をされており、職場環境の異なる方々と交流を深めることができます。ネットワークが広がり、大学と臨床での情報交換ができ、新人教育などの手がかりを与えていただくこともあります。

研究は根気強く長期にわたっての自分自身への挑戦となりますが、挫折しそうなときはゼミや授業などを通し学生皆で励ましあい、担当教授が精神面も含めて支援してくださるので乗り越えてこられました。大学院進学を通して様々な経験を積むことができ、自然と人間力も磨かれるため、多忙な中でも充実した学生生活を送ることができると思います。

現在の看護学研究科HP「大学院生の声」のページはこちらです。よろしければご参照ください。

↓

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kango/gschool/voice.html

大学院生さん紹介 修士課程看護学研究保健師コース:多嶋田 悠さん

九州大学医学部保健学科看護学専攻を卒業後、保健師の資格取得を目指し、2023年4月に修士課程看護学研究保健師コースに入学。

Q1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

地域住民の健康増進や疾病の予防に携われる保健師の仕事に興味があり、大学院では保健師になるための勉強や研究に2年間かけてじっくり取り組めるため、進学しようと思いました。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

武庫川女子大学大学院では、高齢者と母子の継続家庭訪問や都市部と山間部での実習など、地域の住民さんと関わりながら学ぶ機会が他の多くあり、保健師としての実践能力をつけることができると考えたからです。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

入試では、英語と専門科目の筆記試験と面接がありました。筆記試験の過去問を大学のウェブサイトから入手できたため、出題形式や傾向をつかむために活用しました。英語の対策として、卒業研究で使用する英語論文やWHOのウェブサイトを読み、紙の辞書を使いながら和訳していました。専門科目の対策としては、大学で受講した公衆衛生看護学概論の復習や看護師国家試験の学習をしていました。面接は、大学のゼミの先生に模擬面接をしていただき、受け答えの練習をしました。

Q4 修士課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

昼食会に参加する独居高齢者のフレイルと食品摂取多様性との関連をテーマに研究に取り組んでいます。

Q5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

アルバイトとして大学院の先生の研究支援員をしています。授業や実習、研究などで忙しい時期は先生と相談して、可能な時にできるように調整していただいていました。

Q6 印象に残った授業や実習を教えてください。(どんな内容だったか、なぜ/どういう点が印象に残ったか、看護実践にどう生かせそうか等)

印象に残っている実習は、1年生で実施する継続家庭訪問です。母子と高齢者さんの家庭それぞれを半年間かけて毎月訪問させていただきました。実習では対象者の方の家庭に出向き、お話しをする中でご家族を含めた健康状態や生活状況などの情報収集をし、アセスメントしていきます。訪問を重ねるごとに対象者の方の生活や思いをより深く知ることができ、関係性を築きながら継続して関わることの大切さを学びました。また、母子の訪問では、子どもが成長・発達していく様子をお母さんと一緒に見られたことが私にとって大きな喜びでした。実習を通して保健師としての知識や技術、対象者の方との関わりを学ぶことができたと感じています。

Q7 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

保健師コースは地域で生活する方と関わる機会が多くあり、保健師になるための実践能力をつけられると同時に、人としても成長できる環境だと思います。学生同士や先生方との距離が近く相談しやすいですし、先生方からのご指導もとても手厚いです。保健師の仕事に興味のある方は、ぜひ進学を検討してみてください。

現在の看護学研究科HP「大学院生の声」のページはこちらです。よろしければご参照ください。

↓

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kango/gschool/voice.html

大学院の修了生さん紹介 修士課程 看護学研究コース:永野 彩乃 さん

武庫川女子大学大学院看護学研究科看護学専攻

2020年度 修士課程(看護学研究コース)修了

修士論文のテーマ「高齢摂食嚥下障害者の退院後の生活における介護者の困り事からみた継続看護の必要性」

看護専門学校を卒業後、看護師として国立循環器病センター(現・国立循環器病研究センター)に就職。

2010年より西宮協立脳神経外科病院看護部勤務。

2017年に摂食嚥下障害看護認定看護師の資格を取得。

2019年に武庫川女子大学大学院看護学研究科 修士課程(老年看護学分野)に入学,2021年3月に修了。

同年4月に愛知医科大学大学院医学研究科博士課程(緩和・支持医療学専攻)に進学し、2024年3月修了。

Q1. なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

摂食嚥下障害看護認定看護師の資格取得後,エビデンスに基づいた実践を心がけているなかで,様々な臨床疑問が浮かんできました.既存のエビデンスでは解決できないことも多く,自分自身でも臨床疑問を研究で明らかにしていきたいと思うようになり,大学院進学を決意しました.

Q2. 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

まず,希望していた老年看護学分野で公表されていた実績を拝見して,私の研究テーマに関連した研究が多かったため,十分な研究サポートを期待できたことが選択の理由でした.さらに,今までどおり仕事は続けながら学業を両立したかったため,夜間と土曜日に授業を受ける社会人向けのプログラムであることと,自宅と職場の両方から通いやすいことも重要視しました.

Q3. 大学院入試の受験勉強はどのようなことをしましたか?

前年度の入試問題の内容を確認して対策を考えましたが,非常に幅広い内容でしたので,特別な対策を考えることは難しかったです.そのため,週刊医学界新聞の看護号のバックナンバーを読むなど,看護分野での最新の話題や注目されているトピックについて知見を広げました.

Q4. 修士論文ではどのようなことを研究しましたか?

摂食嚥下障害のある高齢入院患者の退院後の生活について,アンケート調査を行ないました.退院後の食事摂取状況,退院前指導が役に立っているか,不足した知識はなかったか,摂食嚥下障害に関連した困り事とどのように対処しているかなどを調査し,摂食嚥下障害高齢者とその家族を対象とした継続看護における課題を明らかにしました.

Q5. どのように仕事と学習・研究を両立させましたか?

看護部長と所属の看護課長に大学院のカリキュラムと講義の日程を説明し,夜勤を減らしてもらうなどシフトに配慮していただきました.1年目は授業も課題も多かったので,正直とてもしんどかったです.自宅では集中が途切れやすいので,休みの日は大学院生室で集中して課題や研究計画に取り組みました.図書館も過ごしやすく,美味しいコーヒーを飲みながら文献や小説を読むのが良い息抜きの時間でした.

Q6. 大学院在学中の思い出を教えてください。

様々なバックグラウンドや経験をもつ同期生達と,臨床や教育,研究等について深く話し合えたことは,非常に大きな学びでした.ランチタイムのおしゃべりもとても楽しかったです.また,選択授業として老年看護だけでなく,成人急性,成人慢性,在宅,食物栄養など多様な講義を履修でき,知識を深めることができました.

Q7. 大学院での学びは、現在の活動にどのように生かされていますか?

論理的思考が鍛えられたことで,臨床での診断推論や看護実践が深まりました.研究を通して文献検索のスキルも向上したため,必要なエビデンスや情報にたどり着きやすくなりました.修士課程で研究の楽しさを実感できたので,研究を続けることができています.

Q8. 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

大学院での学習と研究は決して楽ではありませんでした.けれど,仕事だけでは得られない仲間と経験を得ることができます.科学的,論理的思考は研究だけではなく臨床での看護実践を高めてくれます.勇気をだして一歩踏み出してみてください.

ラビークラブの見学会に参加してきました

ラビークラブとは、武庫川学院の一時預かり保育ルームです。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みの一環として開設され、認可外保育所の基準に従って男女共同参画推進課が運営されています。教職員のみならず学生や大学院生も利用できます。また、学会・講演会開催時などの一時預かり保育もされています。

大学の近くの木造の家屋をリノベーションして、とても落ち着く空間になっています。

満1歳から12歳までのお子さんが利用できます。

利用時間は平日、土日祝の7:30~21:30となっています(要予約)

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~gsankaku/nursing/club.html

かわいい絵本はもちろんのこと、お子さんが安全にすごせるようにテレビ周りのクッションやAEDもあります

縁側と庭もあってとても落ち着きます。

一番人気のおうちです。障子があって懐かしい感じがしますね。

経験豊富なベビーシッターさんに、丁寧に保育をしていただけます。

ラビークラブに来ることを楽しみにしているお子さんがたくさんいらっしゃるそうです。

看護学研究科には、ラビークラブを利用しながら大学院で学んで修了された大学院生さんもいます。

https://info.mukogawa-u.ac.jp/kango/blog/1113

大学院生さんもぜひご活用ください。

大学院生さん紹介 修士課程看護学研究コース:横山由起子さん

看護専門学校を卒業後、学位授与機構で看護学士を取得。病院勤務を経て訪問看護ステーションに勤務。在宅看護に関する研究方法や理論を学ぶため修士課程に進学。現在は訪問看護に従事しながら在宅終末期療養者に対するスピリチュアルケアについての研究に取り組んでいる。

Q1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

私は長年の訪問看護師の経験から、在宅終末期療養者が人生最期を穏やかに迎えることができるために充実した看護を提供したいと考えました。そのために研究方法を論理的に学び、自身のスキルアップのために大学院に進学しようと思いました。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

現在の勤務を継続しながら学ぶことができ、学びを即実践につなげることができると思いました。また、自宅や職場からの通学の利便性や、看護学部の卒業生である娘から先生方の熱心な指導について聞いていたので、迷うことなく本学を選びました。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

勤務をしながら時間を確保することは大変でしたが、毎日短時間集中で、いつまでにどこまで勉強するか目標を立てて取り組みました。専門科目は、看護師国家試験の問題集を一通りやり、記述式でも説明できるようにしました。試験では、自身の専門分野以外にどの分野を選択するかをある程度決めていましたが、どの分野についても厚労省のホームページから最新の情報を得るようにしていました。英語は医療系の長文読解をしながら、文法の確認や単語を繰り返し覚える努力をしました。

Q4 修士課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

熟練訪問看護師が実践する在宅終末期療養者に対するスピリチュアルケアについての研究に取り組んでいます。

Q5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

仕事ではできるだけ残業をしないように心がけていますが、現実はオンコール対応や忙しい時期は仕事を優先する時もあり、体力的にもつらいことがあります。帰宅後は家事を済ませた後、すぐに学習や研究の時間として、短時間でも有効に使うようにしています。特に休みの日は集中して学習しています。

Q6 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

私は数年間、大学院進学を悩んでいましたが、進学したいと思ったその時がチャンスだと思います。様々な職場で勤務されている看護師同士が集まることで、新たな発見や学びが多くあり、入学して良かったと思っています。仕事との両立は大変かと思いますが、進学を考えている皆様、ぜひ頑張ってくだい。

大学院生さん紹介 修士課程看護学研究保健師コース:伊藤倫さん

神戸大学医学部保健学科看護学専攻を卒業後、保健師免許の取得を目指し、2021年4月に修士課程看護学研究保健師コースに入学。修了後、保健師として、地元の保健センターに勤務。

Q1 なぜ保健師コースに進学しようと思ったのですか?

大学時代の看護学実習で生活習慣病の患者さんを受け持ち、病院でのケア以外に、自宅に戻られてからの支援や普段の生活での健康づくりも大切であると感じました。保健師は、看護職の中でも、地域の住民さんを対象に健康的な生活を支援する役割を担っています。私も疾病予防・介護予防など、住民さんの健康的な地域生活の支援に携わりたいと思い、保健師コースへの進学を決めました。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

保健師コースのある大学院の中で、都市部と山間部の両方で臨地実習を行うなど、実践的な学習に力を入れている点に魅力を感じ、武庫川女子大学大学院を選びました。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

試験科目は筆記試験の専門科目と英語、面接の3つでした。筆記試験は過去問を入手し、活用していました。筆記試験のうち、専門科目は必須である公衆衛生看護学分野以外の分野をすべて勉強する時間はなかったため、基礎看護学や成人看護学など分野をいくつか決めて、国家試験の内容を学習していました。英語は、医中誌Webで英語論文を検索し、時間制限を設けて和訳したり、英単語(特に医療系)の復習をしたりしていました。面接は、志望理由や大学院で学びたいことなど、質問と回答の準備・受け答えの練習といった一般的な面接対策を行いました。

Q4 保健師コースの授業や実習で印象に残っていることは何ですか?

大学院の実習で印象に残っているのは、1年の継続支援実習です。継続支援実習では、母子と高齢者さん宅へ1年間、継続して家庭訪問しました。家庭訪問では、対象者さんのご自宅に伺い、限られた時間の中で情報収集を行います。現在の生活状況や利用しているサービス、身体状況をアセスメントし、さらに継続して訪問を行うための信頼関係の構築にも努めます。実際に地域で生活する住民さんと接することで、保健師としての住民さんとの関わり方やアセスメントすべき項目など、実践に必要な技術・知識の習得につなげることができると感じました。

Q5 修士課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

老人クラブ会員におけるボランティア活動と身体・心理・社会的健康状態との関連をテーマに研究に取り組んでいます。

Q6 保健師コースの進学を考えている方へメッセージをお願いします。

保健師という職業についてあまりイメージが湧かない方もおられると思います。私自身、保健師コースに入学するまで、保健師の方々の役割については漠然としたイメージしかありませんでした。しかし、大学院での授業や実習を通して、住民さんにとって身近な存在として健康的な生活を支援する保健師は、とても魅力的であり、やり甲斐のある仕事なのだと実感しました。少しでも、保健師や公衆衛生に興味があれば、ぜひ保健師について調べてみて、保健師コースへの進学を検討してみてください!

大学院生さん紹介 博士後期課程:原口梨那さん

NICU、手術室、外科病棟で臨床経験後、看護大学で教員をしながら、障害を持つ子どもと家族の支援にも活動を広げている。仕事と子育てをしながら、研究方法や看護における視野を広げるため、博士後期課程に進学。意思決定支援に関する研究に取り組んでいる。

Q1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

修士課程は教育学を選択し、障害や共生について学びました。博士課程では、長い臨床経験の中で看護師として臨床で感じた倫理的問題から、臨床倫理や意思決定支援に関するテーマについて研究を通して学びを深めたいと思い進学しました。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

同僚に博士課程を修了した方がいて、進学や受験に関するアドバイスを受けました。上司の理解もあり、「仕事を続けながら」という選択が可能だったためです。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

臨床現場を離れていても、臨床倫理のセミナーや学会に参加することで自分が研究したいテーマについて新しい知識が得られるようにしました。英語については、大学院入学のための英語講座を受け、休日は息子と娘の勉強時間に合わせて学習しました。

Q4 博士後期課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

重篤な疾患を持つNICU入院児の親への意思決定支援に関する研究に取り組んでいます。自身が臨床で悩んだ経験や、時代と共に変化していく医療現場の状況を踏まえ、文献検討、新生児集中ケア認定看護師へのインタビュー調査から得られた貴重なデータを感謝しながら分析し、その結果をもとに第2研究を進めています。子どもや家族の生き方、社会としてどう考慮すべきかを考えながら、自ら意思決定できない子どもに代わって、親と医療者が倫理的観点で方針を決定していくための支援について検討しています。

Q5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

時間をかけてじっくり取り組む分析に関しては、平日は眠気との戦いになるため、週末に必ず時間を決めて取り組んでいます。パソコンでの作業が多いこともあり、体力維持を目的に、日曜日は大好きなバレエで心身ともに身体を動かしリフレッシュできるようにしています。

Q6 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

武庫川女子大学は図書館や大学院生室などの設備も整っており、先生方にも相談しやすい環境で心強いです。研究に取り組むための時間の確保や調整に悩むこともありますが、看護師経験年数や分野が異なっても現場を離れず学んでいる同期も多く、情報交換や励まし合いながら取り組むことができます。

むこじょTVに出演!

朝日放送テレビでは、毎月第1月曜日の17:15に「むこじょTV」が放送されています。

4月は大学院修士課程の看護学研究保健師コースの佐藤さんが登場しました。

まちの保健室や家庭訪問実習の様子がとりあげられています。

下記をクリックするとYouTubeで視聴できます。

★2022年度大学院修了式★

2023年3月19日(日)、大学院の修了式が行われました。

お天気も良く、文字どおり「ハレの日」となりました。

2022年度は、

博士として、後輩の育成を期待しています!

修士論文の成果を現場に還元して、

修士号が授与された13名のうち、

大学院進学には関心があるけれど、

一歩踏み出してみませんか?

大学院生さんの紹介:博士後期課程

博士後期課程:山本 孝治さん

看護専門学校卒業後、保健師養成課程を経て、総合病院に就職。糖尿病や腎臓内科系病棟で勤務した後、看護専門学校の教員に。慢性看護を探究する研究方法を学ぶため、大学院に進学。現在は慢性看護学の講師として福岡県の大学に勤めながら、博士後期課程に在籍。

Q1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

率直にいうと、研究について探求したいと考えたためです。研究に取り組むうえで心がけていることに、「看護実践に活かせる研究を行う」があります。この実現には、博士課程に進学して研究方法や看護理論について学び、研究の実践に繋げたいと考えました。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

私の専門領域である慢性看護と研究テーマである炎症性腸疾患患者への看護について先駆的に研究に取り組まれる先生がおられ、研究の指導を受けたいと考えたためです。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

入試科目に英語があるので、英語の文献を毎日読んで英文に慣れるように対策をとりました。また、博士課程でどういった研究に取り組みたいのかを明確に説明できるように、プレゼンテーションの準備を計画的にすすめました。

Q4 博士後期課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

クローン病患者のセルフケアに関する研究に取り組んでいます。文献検討から始めて、インタビュー調査、質問紙調査へと段階的に進めています。クローン病は難治性の疾患で治療法が未だ確立されていないため、患者自身が行うセルフケアについて検討し、セルフケアを高めるための支援について検討しています。

Q5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

現在、看護大学に所属しており、仕事もハードですので…メリハリをつけるようにしています。「今日は研究についてどこまでやる!」とか「この期日までに〇〇を完成させる」など目標を決めて、達成できたらチェックマークをつけるなど、モチベーションを維持する工夫もしています。

Q6 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

私にとって、博士課程での学びは一生の財産になると思っています(現在進行形です)。武庫女の先生方は豊富な研究実績をもっておられ、私たち院生に多くの刺激を与えてくださいます。

進学を考えている方は、ぜひ前向きに検討されてはと思います!

大学院生さんの紹介:修士課程看護学研究コース

修士課程看護学研究コース:松尾 千恵美さん

兵庫県立リハビリテーション中央病院に就職し、8年後に脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の資格を取得。看護研究の方法論や論理的な思考を習得したいと考え修士課程に進学。職場の理解と協力を得て、勤務しながら退院支援をテーマに研究に取り組んでいる。

Q1 なぜ大学院に進学しようと思ったのですか?

看護研究は技術の有用性を裏づけるためにエビテンスを得ることで、根拠のある技術に変わっていき、結果として看護ケアの質の向上に繋がります。私の勤務する病院では、看護研究の方法論や分析方法など、近隣の大学の教授から指導を受けています。しかし、指導を受けられる時間は限られているため、各病棟で悩み、試行錯誤を重ねながら進めているのが現状です。そこで、自身が大学院に進学し、研究に関する知識を得ることができれば、病院で取り組んでいる看護研究の一助となり、結果として病院の看護ケアの質の向上に繋がるのではないかと考え進学しました。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

私は脳卒中リハビリテーション看護認定看護師として病院で活動しています。そのため、臨床を継続しながら進学できる大学院を探していました。武庫川女子大学大学院は働いている看護師をサポートしたいとパンフレットに記載されていたため、選びました。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

英語はCD付きの本を購入し、自宅にいる時は本を読んで勉強する以外は、常にCDを流して聴覚からも刺激を入れました。看護に関しては、認定看護師になったころから脳卒中のことばかり勉強していたため、その他の分野は自信がなく、教科書を各分野すべて読み直し、代表的な疾患など抽出し、まとめました。

Q4 修士課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師が行う退院支援についての研究をしています。

Q5 どのように仕事と学習・研究を両立させていますか?

私は認定看護師の仕事が大好きで、気を抜くと仕事ばかりに夢中になってしまうので、レポートの締め切り前などは、そちらに集中するよう計画的に勉強するようにしています。もともと計画を立ててから取り組まなければ抜けてしまうことが多いので、計画的な学習は私にとって必須です。また、家に帰ると時間ばかり経過するのに何もまとまっていないことも多々あるので、仕事の後に1~2時間、病院の図書室などで集中して勉強して帰るようにしています。

「修士課程の仲間と」(中央が松尾さん)

「修士課程の仲間と」(中央が松尾さん)

Q6 大学院進学を考えている方へメッセージをお願いします。

先生方や同期との出会いで視野が広がり、多くのことを学べています。本当に進学して良かったと思っている毎日ですので、進学を考えておられる方にはおすすめいたします。

大学院生さんの紹介:修士課程看護学研究保健師コース

修士課程看護学研究保健師コース:岸野 仁美さん

本学の看護学部を卒業後、修士課程看護学研究保健師コースに入学。

母子保健に関心をもち、保健師として自治体で勤務することを目指している。

Q1 なぜ保健師コースに進学しようと思ったのですか?

看護学部の授業で、保健師はすべての地域住民を対象として、健康の維持・増進に予防的に関わることができると知り、魅力的に感じたからです。

Q2 武庫川女子大学大学院を選んだ理由は?

本学の大学院を選択した理由は、1年かけて行う家庭訪問実習等で実践能力を養うことができること、都市部と山間部での実習で地域特性に応じた健康課題を導き出す力を身につけることができると考えたからです。

Q3 大学院入試の受験勉強はどのようにしていましたか?

推薦入試では学部の成績も評価されるため、ふだんから定期試験の勉強に励み、面接練習もしました。一般選抜で入学した方からは、英語と看護師国家試験の復習をしたと聞いています。

Q4 保健師コースの授業や実習で印象に残っていることは何ですか?

印象に残っているのは、1年次に行う継続支援実習です。最初は対象者のご家庭に入るということに不安を感じていました。しかし、継続して家庭訪問を行うことで、対象者と関係性を築き、対象者の生活やニーズを知ることができたと感じています。

Q5 修士課程で取り組んでいる研究テーマを教えてください。

「幼児のメディア利用の実態と生活習慣の関係」についての研究を行っています。

Q6 保健師コースの進学を考えている方へメッセージをお願いします。

講義や演習に加えて、実習や修士論文の研究があるため忙しく、大変なこともありますが、公衆衛生看護学について深く学ぶことができていると実感できるので楽しいです。保健師になるためのプログラムが段階的に構成されていることや、少人数制のため先生からのサポートが手厚く、安心して学ぶことができると感じています。

« Older Entries