カテゴリー「大学の授業」の投稿一覧

呼吸を整えるってどういうこと? 看護の視点で考えよう

看護学科2年生が「呼吸を整える技術」をテーマに人が生きるために欠かせない「呼吸」を支えるケアを学ぶ演習を行いました。

演習では、「吸引療法」と「酸素療法」の2つを学びました。

- 吸引療法:痰(たん)などがうまく出せない患者さんの気道をきれいに保つために、カテーテル(細い管)を使って吸い取るケアです。

- 酸素療法:酸素が足りない患者さんに、適切に酸素を届けるケアです。

教員の指導のもと、学生同士が意見を出し合いながら、一つ一つ丁寧に技術を確認していきました。

教員が見守る中、学生がモデル(人形)を用いて吸引療法を実施している様子

「この角度でいいかな?長さは合っているかな?」「声かけ忘れないようにしよう」など、意見を出し合っている学生たち

今回の演習では、学生が患者役になり実際に息止めを行い吸引される患者さんの思いを想像したり、実際に酸素投与に使用する器具を装着したりして、吸引や酸素療法を受けられる患者さんを体験しました。

そうした患者体験を通して、吸引や酸素療法を受ける患者さんの思いを考えることができました。

吸引されるときに呼吸がしづらく、少し怖さを感じる…という貴重な体験をする学生

実物の酸素ボンベを用いて、安全な使用方法を学んでいる学生たち

酸素療法で「鼻がきもちわるい」「チューブが頬にあたる」「耳に負担がある」といった不快感を実感中

この演習を通して、技術の向上が患者さんの安全と安楽につながることだけでなく「患者さんの立場になって考えること」の大切さを改めて学びました。

これからも、一人ひとりの「いのち」と「こころ」に寄り添える看護師を目指して、学び続けていきます!

老年看護学Ⅱ演習 高齢者交流&高齢者疑似体験

4月17日、4月24日に3年生が「老年看護学Ⅱ」の授業で、高齢者交流と高齢者疑似体験の2種類の演習を行いました。

「高齢者交流」では、ご協力いただいたシルバー人材センターの会員様との交流を通して、生きてこられた生活の背景や価値観、身体的・精神的・社会的な変化がどのようなものかを理解できるように取り組みました。コミュニケーションの方法についても、事前学習を行ってから演習に臨みました。また、演習の締めくくりには、参加者の皆さんから看護職を目指す学生へ温かい励ましのお言葉をたくさんいただきました!

写真① 参加者の皆さんへ学生が質問をしています。

写真① 参加者の皆さんへ学生が質問をしています。

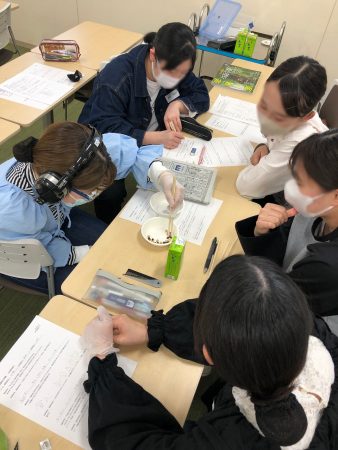

「高齢者疑似体験」では、感覚器の機能低下(白内障、加齢性難聴、手指の細かな動作の低下)について、体験を通して学びました。

白内障の視覚(水晶体が黄色く濁り黄色に見える)が体験できるゴーグル、老人性難聴が体験できるイヤーマフを装着し、高齢者の感覚を体験しました。高齢者の看護を考えるために、重要な体験となったのではないでしょうか。

写真② ゴーグルとイヤーマフを装着して新聞の小さな文字を読んでいます。

写真② ゴーグルとイヤーマフを装着して新聞の小さな文字を読んでいます。

どちらの演習も、楽しみながら自然と学びが深まったのではないかと思います!

ご協力くださいました西宮市シルバー人材センターの会員様にお礼を申し上げます。

丹嶺学苑日帰り研修

4月25日に、神戸市北区の丹嶺学苑において1年生を対象とした日帰り研修が行われました。

研修では「受講している共通教育科目の内容を知ろう」というテーマで、グループに分かれ、それぞれ受講している共通教育科目の紹介と理解を深めるための発表に取り組みました。

それぞれ工夫を凝らして発表を行いました。

昼食にはおいしいお弁当をいただきました。

自由時間にはテニスやバドミントンを楽しみました。

この研修を通じて、学生同士のつながりを深める貴重な機会となりました。

これからの4年間、仲間たちと一緒に頑張りましょう!

新入生歓迎・仲間づくりワークショップ

入学式が終わり、いよいよ大学生活がスタートします。

入学式の翌日に特別企画の「仲間づくりワークショップ」が開催されました!

このワークショップでは、「好きなものは?」「出身地は?」「自分を動物に例えると?」など、事前のアンケート結果から、各グループにわかれて、フリートークをします。

同じ趣味の人と話したり、初めての会話を楽しんだり、自然と仲間ができる時間です。

これからの4年間を一緒に支え合う仲間づくりの第一歩になりました。

助け合いながら、楽しく充実した4年間を一緒に過ごしていきましょう!

就活がんばろう!小論文対策講座!

文化放送キャリアパートナーズの大﨑さんを講師にお迎えし、小論文対策講座が行われました。

テーマは「外国人患者さんへの看護について」です。

大阪万博の開催も近づいていますので、今まさに旬なテーマですね!

まずは、大﨑さんより小論文の書き方のコツについて、丁寧に説明していただきました。

これまでの経験や知識をもとに、意見交換をしています。

いざ、小論文に取りかかります。

決められた時間内に小論文を書くことはとっても難しいですね。

今回の学びを活かして、第一希望に合格できるよう就活頑張りましょう!

2年生が老年看護学Ⅰの演習で高齢者擬似体験と食事の援助の演習を行いました。

高齢者擬似体験スーツ(シニアポーズ)、視覚障害体験用メガネ、イヤーマフ(ヘッドフォン型耳栓)を着用し、加齢による身体的な変化(筋力、視力、聴力などの低下)を知り、高齢者の気持ちやコミュニケーションの取り方を体験的に学びました。

高齢者役と介助者役がペアになり、渡り廊下やラウンジを歩行します

高齢者役と介助者役がペアになり、階段を上ります

階段を降りる時の様子

食事の援助・口腔ケアの演習を行いました。義歯の着脱やアイスマッサージ、誤嚥を防ぐために使用するとろみ剤を用いて、味の変化やとろみの濃さを体験しました。また、握力の低下や利き手のマヒ等があっても食事がしやすいように工夫された自助具や介護用食器を使用し、高齢者の食事準備の際の留意点について考えました。

義歯装着の様子

お茶にとろみを混ぜて、とろみの濃さや味の変化を体験する様子

体験からの気づきを共有し、高齢者役・介助者役・観察者それぞれの視点から、高齢者への接し方や援助における具体的な留意点について考察することができました!

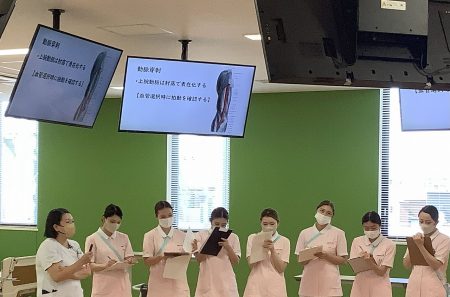

卒業論文発表会が開催されました

4年生の卒業論文発表会が開催されました。

発表会は7つの会場に分けて行われました。

学生は1年かけて準備した研究を要約し、4分間で発表します。

自分が取り組んできた研究を、これまで培ってきたプレゼンテーション技術を使って発表します。この発表のために、スライドや発表原稿も準備してきました。

また発表を聞く学生も、これまで学んだ看護の知識や実習の経験を活かして、疑問に思ったことを積極的に質問していました。

そして、最後に看護学科長 和泉先生と、看護学部長 寶田先生から発表会の講評をいただきました。

皆さん学びの多い発表会になりましたね。

楽しい!絵本とおもちゃ制作の演習

2年生の演習科目、小児看護学Ⅱでは絵本の読み聞かせとおもちゃを制作する演習を行いました。

小児看護学実習では、病院や保育園・幼稚園で実習を行います。そのため、遊びや絵本の読み聞かせをすることがあるので、いつでも対応できるように子どもの頃を思い出しながら学習しています。

絵本の読み聞かせでは、学生が好きな絵本を持ってきて、互いに読み聞かせを行います。

ただ普通に読むだけではなく、スマートフォンで読み聞かせの様子を動画撮影し、自分で動画をみながら笑顔で読めているか、子どもの方を見ながら読み聞かせができているかを確認します。

病院実習では、乳幼児を受け持つ場合に、おもちゃを作って子どもと遊ぶこともあります。

今回は事例に合わせて、年齢ごとに適したおもちゃを作ります。

おもちゃを制作中!

風船やけんだまなど様々なおもちゃがありますね

活動と休息の援助を考えよう!(基礎看護技術演習Ⅰ)

1年生が基礎看護技術演習Ⅰで活動と休息の援助の統合演習を行いました。体位変換やポジショニング等についての基礎技術を学んだ後、患者への具体的な援助として考えていくためのまとめの演習です。架空の患者の事例を通して、必要な援助を学生同士で考えて実際に行いました。

まず学生が3~4人のグループになり、麻痺があり自分の意志で身体を動かすことが難しい模擬患者に対し

考えた援助を学生同士で確認している様子

次に、考えた援助方法を実際に行いました。教員が患者役になり、学生は緊張しながらも実施しました。実施した後は、もっとよい援助にするにはどうしたらよいかを安全・安楽・自立の視点から振り返りました。学生は「クッションの置き方を変えるといいかもしれない。次は向きを変えてみよう!」「さっきよりも効率よくできるようになっていてよかったよ」とお互いに気付きを共有しながら援助の工夫を考えることができました。

考えた援助を実践している様子

行った援助を学生同士で振り返っている様子

学生は患者の安全と安楽、自立の視点から援助を考えることの難しさを感じながらも、お互いに気付きを共有しながら実施することができました!

大阪コリアタウンでのフィールドワーク

4年生の卒業演習では、ゼミごとにわかれて各教員指導のもと研究を進め、卒業論文をまとめます。小児看護学ゼミの教員は外国にルーツを持つ親子への支援に関する研究をしています。近年では、世界の様々な国の人々が日本で生活しており、医療の場においても多様性・ダイバーシティの理解が求められています。

そこで、小児看護学ゼミでは地域に在住する在日外国人や外国にルーツをもつ方々の歴史や文化を学び、データ収集の参考とするため、大阪の生野区にあるコリアタウンへフィールドワークに行きました。

鶴橋の商店街を歩いて地域に根差して生活されている様子を肌で感じ、大阪コリアタウン歴史資料館にて朝鮮半島にルーツを持つ方々が大阪で生活されている歴史的な背景について学びを深めました。

大阪コリアタウン歴史資料館

学生のレポートでは、

・大阪は多国籍の方々が多く、その国々の文化や特徴を尊重することが大切だと感じた。

・看護師として海外の方の看護を行うときには、相手の文化を尊重できるような食事やケアを提案したいと考えた。

・対象者の文化について知識を増やし、食事の変更などでは栄養士さんとの多職種連携なども行いたいと考えた。

・コリアンタウンはただ韓国の文化を楽しむことができる場所であるという考えであったが、 様々な影響を受けながらも、朝鮮半島にルーツを持つ方々が作り上げてきた街であるということを学ぶことができた。

などの意見がありました。

1年生の基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱが始まりました!

1年生の基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱの演習が始まりました。1年生は初めて実習衣を着用し、緊張しながら演習に臨みました。今回はベッドメーキングとリネン交換を行いました。まず、患者さんにとって安全で安楽で寝心地のよいベッドを作りました。学生たちは事前に学習してきたレポートやノートを見て、考えながらベッドメーキングを行いました。シーツのさばき方や角の作り方は学生にとって難しいポイントですが、学生同士で一つ一つ確認していました。

ベッドメイキングを行っている様子

リネン交換では学生が患者役になり、学生がシーツ交換を行いました。この演習では学生同士の学び合いも大事にしています。お互いに学びを共有し合いながら、一緒に学習しています。

学生が患者役になりリネン交換を行っている様子

わからない所をレポートや教科書で確認している様子

教員が指導を行っている様子

学生たちは「しわのないベッドを作るのが難しいです」「練習します!」と話していました。これから半年間、学生たちは共同しながら看護を学んでいきます。これから頑張りましょう!!

EBN(Evidence based nursing)の演習を行いました!

2年生が看護援助論で、EBN(科学的根拠に基づいた看護実践)の演習を行いました。学生は、これまでに習った基礎看護技術の中で疑問に思った看護援助を検証しました。グループごとにテーマを決めて、学生自身でどのように検証するか計画を立てました。いろいろなテーマがありましたが、その一部を紹介します。

【手洗い】

石鹸の量によって手洗いの清潔度の違いを調べています。

【運動前後の体温と脈拍の変化】

運動前後の脈拍と体温の変化を調べています。

検証後は、結果と考察をまとめて、グループごとに発表しました。

【グループ発表】

1年生の演習見学!

1年生の初期演習Ⅰの授業で、2年生の基礎看護技術演習を見学しました。

2年生はモデルを使って、グリセリン浣腸という排便を促すための援助を行っています。

1年生は見学をして、「後期から始まる演習のイメージが少し持てました」「先輩たちがテキパキされていてびっくりしました」「レポートを見せてもらったらたくさん書いてあって、勉強しないといけないと思いました」と話していました。

後期からは、基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱが始まります。一緒に頑張りましょう!

レクリエーションの体験授業

3年生の精神看護学Ⅱの授業で、創造的な活動とレクリエーションについて考える授業を行いました。

精神看護の場では、入院生活のなかで患者さんたちと絵をかいたり、作品を作ったりする活動を通してかかわることがあります。そういった活動では、どうすればよりよいレクリエーションとすることができるのでしょうか?「画材等をつかって作品をつくりながら時間を過ごす体験」を通して考えてみます。

作品のテーマを考え、創作活動を始めます。

どんな作品ができるのでしょうか

愛、感謝、思い出など様々な感情に関するテーマを表現した作品

作品を皆に紹介し共有しました

遊びの要素が多く含まれるレクリエーションは、緊張感が和らぎ、快さ、心地よさが感じられる活動です。

作品作りを体験して学んだことを実習で活かしていきましょう。

学生の学びが深まるように教員も日々格闘

学生の自己学習をサポートするために、安全で正確な看護技術を実施するための自己学習の仕方やポイントについての動画を撮影しています。「どうすれば学生に伝わるかな?」と教員間で話し合いながら撮影しました。

場面やセリフの確認を教員全員で行い、何度も撮り直して学生に一番伝わる動画を作成しました。学生たちが効果的な学習を行うことができるように、教員は全力でサポートしています!

モデルを使用した口腔内・鼻腔内の吸引(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生がモデルを使って、吸引の演習を行いました。痰などを十分に自分で出すことができない患者に対して、専用のカテーテルを使って痰などを吸引し、苦痛を緩和します。

教員のデモンストレーションでは、安全・安楽な吸引の実施について説明がありました。

デモンストレーションの後は、学生同士がグループとなってモデルを使って吸引を行いました。どのようにカテーテルが入っているか、確認しながら行いました。学生は「カテーテルの挿入が難しいです」「ちゃんと入っているかな?」と言いながら実施していました。患者役の学生は「数秒間、呼吸を止めるだけでも苦しいです」と話していました。吸引を受ける患者さんの心理を想像しながら演習を行うことができました。

学生は演習を通して吸引が患者に苦痛を与える技術の一つであり、解剖学的な知識を正確に理解しておかなければ危険を伴う技術であることを痛感していました。次回は学生同士の吸引です。解剖学的な根拠を持って、患者さんの苦痛を緩和することができるように吸引を行いましょう!

採血のための血管確認(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生が、演習で採血のための血管の確認を行いました。初めに教員から、どのような血管が採血に適しているかの説明とデモンストレーションが行われました。

教員によるデモンストレーションの場面

教員によるデモンストレーションの場面

グループに分かれて、学生同士で血管の確認をしながら静脈のスケッチを行いました。「どの血管が一番いいかな?」と学生同士で話し合いながら確認できていました。血管がわかりづらい場合は、エコーを使って静脈の深さや太さを確認しました。

血管を確認している場面

血管を確認している場面

エコーを使って血管を確認している場面

エコーを使って血管を確認している場面

次回の演習ではモデルを使って静脈血の採取を行います。しっかり復習をして次回に臨みましょう!

体育祭が開催されました!

今年もお天気に恵まれた5月に武庫川女子大学の体育祭が開催されました。

中央キャンパスでは多くの学生でにぎわっています。

きぐるみもお出迎えしてくれました!

学科別クラス対抗のオセロひっくり返しゲームに参加します

大きなオセロなので大変そうですね。

次は「竹取物語」。竹を使った綱引きのような競技ですね

看護学科の学生さん、がんばれー!

ポニーのふれあい餌やり体験イベントでは、4年生の乗馬部の学生さんも参加していました。

罨法の技術を学ぼう!(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生が罨法の演習を行いました。罨法とは、湯たんぽやホットパックなどを使って全身や身体の一部を温めることや、氷枕や氷のうなどを使って冷やすことです。罨法によって、患者さんは身体の苦痛が和らいだり、心地よさを感じることができます。学生同士で実施者と患者役になり、事例を使って演習を行いました。

学生は教員による罨法のデモンストレーションを見て、目的によってどのように罨法を選択するのか、罨法の援助の留意点や根拠などを確認しています。

教員によるデモンストレーションの場面

学生が氷嚢を作成している場面

学生が患者役の学生の頭の下に氷まくらを置いている場面

患者役の学生の顔に細長い氷を入れたゴム嚢をあてている場面

事例を使った演習を通して、学生はまず観察を行い、必要な罨法の援助を考えることができていました。また、学生同士で「どの部位を冷やすと効果的かな?冷やしすぎるとどうなるかな?」と考えることができていました。これからも患者さんの状態に合わせて、援助を考えていきましょう!

老年看護学Ⅱ演習 高齢者交流&高齢者疑似体験

3年生が「老年看護学Ⅱ」の授業で、高齢者交流と高齢者疑似体験の2種類の演習を行いました。

写真①

「高齢者交流」では高齢者との交流を通して、ご協力いただいた高齢者の方の生きてこられた生活の背景や価値観、身体的精神的変化が日常生活にどのように影響しているのかを理解できるように取り組みました。コミュニケーションの方法についても、事前学習を行ってから演習に臨みました。

写真① 高齢者さんへ学生がお話を伺っています。

写真②

「高齢者疑似体験」では、感覚器の機能低下(白内障、加齢性難聴、手指の細かな動作の低下や感覚の低下)について、体験を通して学びました。

白内障の視覚(水晶体が黄色く濁り黄色に見える)が体験できるゴーグル、老人性難聴が体験できるイヤーマフを装着し、手指の巧緻性と感覚の低下を体験するために利き手と反対の手に手袋をして高齢者の感覚を体験しました。

写真② ゴーグルとイヤーマフと手袋を装着して利き手と反対の手で

大豆と小豆を箸でつかんでいます。

高齢者さんとの交流でたくさんのお話を聞くことができました!コミュニケーションをたくさんとることができ、つい世間話までされているグループもあり、高齢者さんと信頼関係をつくる学びにつながっています。また、学生にも高齢者さんから立派な看護師になってね等、たくさんの励ましのお言葉をいただきました!

高齢者疑似体験では、物の見えにくさや聞こえにくさ、手の動かしにくさを体験しました。看護師として介助やケアをする際には、高齢者さんの立場に立って考える大切さを学生が考えるきっかけとなりました。高齢者さんを理解するためには重要な体験だったのではないでしょうか。

ご協力していただきました西宮市シルバー人材センターの会員様にお礼を申し上げます。

« Older Entries