カテゴリー「大学の授業」の投稿一覧

1年生☆彡 丹嶺学苑研修!!

お天気にも恵まれ、今年も1年生は神戸市北区の丹嶺学苑研修センターに行ってきました。

クラスごとにバスに乗って出発します。

走ること約1時間、到着!!

楽しみだな~♪

エントランスでは、武庫川女子大学の人気マスコット、ラビーちゃんがお出迎え。

いらっしゃいませ~♪ byラビー

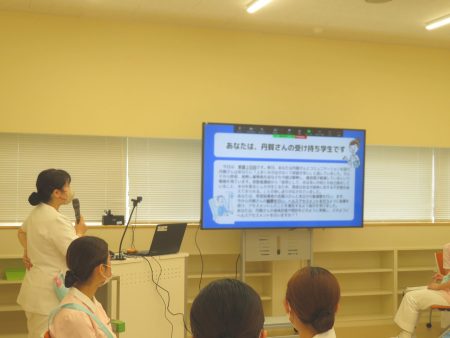

講堂に集合し、まずは施設使用の注意点等について説明がありました。

また、施設の方からは、自身のご経験をもとに、看護師を目指す学生たちにとても大切な、そして温かいメッセージをいただきました。

続いて、グループワークの時間。

テーマは、「共通教育科目の紹介を通して、履修方法と履修計画を考えよう!」

Aクラス担任の天野先生から説明

共通教育科目とは、全学的に開講されている科目で、学部・学科・学年を超えて、各自が学びたい科目を登録し、履修することができます。

たとえば、「日本語の世界」「平安朝文学の世界」「数や図形の科学」「TOEIC演習」「スペイン語・ハングル語」「英語ライティング」「自己アピールトレーニング」「女性の身体とセクシュアリティ」など、さまざまな興味深い科目があります。

それぞれの学生が受講している共通教育科目について、意見交換を行います。

みんなどんな科目をとっているの?

なんでその科目を選択したの?どんな授業?おススメは??

積極的に意見交換をしながら進めています。

頼もしい!

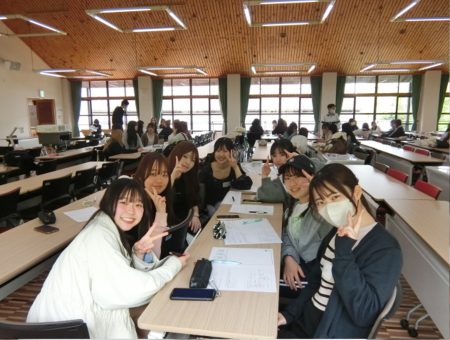

グループワーク中でしたが、カメラに気付きピースをしてくれました

授業紹介の発表資料を作成します。

Bクラス担任の川端先生は右奥です

担当の先生の似顔絵が流行している様子

―お昼休憩-

本日のランチボックスです!

みんなで仲良く、食べています。

屋外でも昼食を楽しみました~

午後からも引き続き、受講している共通教育科目について、それぞれのグループによる発表が行われました。

どのグループも、わかりやすくてとても素晴らしい発表でした!!

今後、受講科目を選択する際の参考になったのではないでしょうか。

みなさん、しっかりと履修計画を立て、2年生後期までに共通教育科目の単位を取得してくださいね!

丹嶺学苑のマイナスイオンの中、のびのびとしたひと時を過ごすことができました。

これから4年間、みんなで一緒に頑張っていきましょう!!!

滅菌法は難しい・・・(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生の感染予防の演習では、滅菌法を行いました。この演習では、無菌操作が重要です。操作を適切に行えないと、器材が不潔になってしまいます。清潔な状態を保つように、慎重に器材を取りださないといけません。

教員のデモンストレーションを見て、学生たちは滅菌包の取り扱い方を確認しています。

教員のデモンストレーション場面

教員のデモンストレーション場面

器材の受け渡し場面

器材の受け渡し場面

演習後、学生は「簡単そうに見えて難しいです・・・」と話していました。無菌操作は無意識のうちに不潔になってしまうことがあるので、一つ一つの動作を丁寧に行う必要があります。学生同士で確認しながら、日々の演習を積み重ねていきましょう!

「語る・聴く」の意味について体験を通して学ぶ

3年生のグループアプローチの授業がおこなわれました。

グループダイナミクスについての理解を深め、看護におけるグループアプローチについて学ぶ授業です。

この授業では、様々なグループの体験を通して、「グループで語る・聴く意味」について学びます。

聴く姿勢によって、話し手の気持ちがどのように変化するのか、またグループの人数の変化がその場の雰囲気や一人一人の参加者へどのように影響しているのかを体験を通して学びます。

3人グループから6人グループへ

次に24人グループ、48人グループと徐々に円を大きくしていき、その雰囲気や語る・聴くことの違いなどを体験します。

様々なグループを体験し、どのように感じたのかをグループの中で表現することで学びを共有することができました。

創傷処置の演習(基礎看護技術演習Ⅲ)を行いました!

基礎看護技術演習Ⅲが始まりました!

基礎看護技術演習Ⅲは診療補助技術の演習です。学生たちはこれまで以上に緊張感を持って演習に臨んでいます。

今回は創傷処置の演習を行いました。創傷処置は患者の創傷を治癒させるための大切な援助技術の1つです。患者役の学生の腕に模擬の創シールを貼って、学生同士で創洗浄を行いました。

創周囲の洗浄をしています 「きれいに洗えているかな・・・?」

創周囲の洗浄をしています 「きれいに洗えているかな・・・?」

新入生”仲間づくりワークショップ”

昨日の入学式が終わり、今日からいよいよ大学生活がスタートします。

入学式の翌日には大学のガイダンスがありましたが、その前に特別企画の”仲間づくりワークショップ”が開催されました!

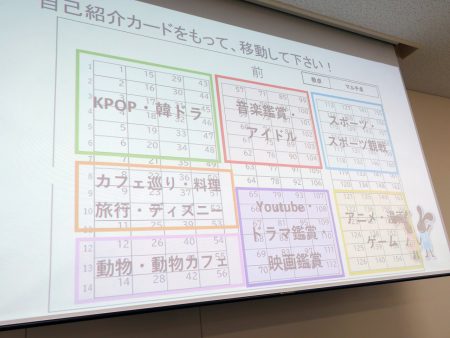

「興味があること」「出身地」のグループごとわかれて、フリートークをします。

前半はK-POPやアイドル、スポーツ、アニメ、映画、動物などにわかれて自己紹介カードを使いながら自己紹介をして、友達を作ります。

「大学に入って友達できるかな・・・」

「ひとりだったら不安だな・・・」という心配はご無用です!

武庫女では担任の先生が仲間づくりもサポートしてくれます。

「あのレポートいつまでだっけ?」

「今日の講義の内容わかった?教えてくれる?」

など、友達がいると授業もクリアしやすくなります。

みんなで連絡先の交換などもして、出身地や最寄り駅が近い学生さん同士で一緒に帰っていく姿もみられました。

なお、兵庫県外からの学生さんも毎年10名ほどいます。

仲間で助け合いながら4年間、がんばりましょう!

老年看護学Ⅰ 高齢者疑似体験&食事援助の演習

1月11日,1月18日 老年看護学Ⅰの授業で高齢者疑似体験&食事援助の演習を行いました。

白内障の視野が体験できるゴーグル、老人性難聴が体験できるイヤーマフ、腰が曲がった姿勢や杖歩行が体験できるシニアポーズを装着し、高齢者の感覚を体験しました。(写真①・②)

(写真①)高齢者疑似体験スーツ(シニアポーズ)を装着してラウンジを歩行しました。

(写真①)高齢者疑似体験スーツ(シニアポーズ)を装着してラウンジを歩行しました。

(写真②)階段昇降や椅子に座り、高齢者の動作を体験しました。

高齢者の感覚を知ることで、どのような看護援助を行えば良いか、考えるきっかけとなったのではないでしょうか。

高齢者さんへの食事援助については、むせ込みを防ぐためのトロミがついたお茶を飲んだり、口腔ケアや義歯の取り扱いについて学習しました。(写真③・④)

(写真③)トロミを付けたお茶を飲んだり、介護食器や食事動作の補助を行う自助具を体験しました。

(写真③)トロミを付けたお茶を飲んだり、介護食器や食事動作の補助を行う自助具を体験しました。

(写真④)義歯(入れ歯)の装着方法について学びました。

演習を通して高齢者さんの気持ちを知る良い機会になったのではないでしょうか。

この体験を通して学んだことや気付きを、教科書で学んだことと結び付けましょう。

しっかりと知識を定着させて、高齢者さんへの看護に生かして下さいね!

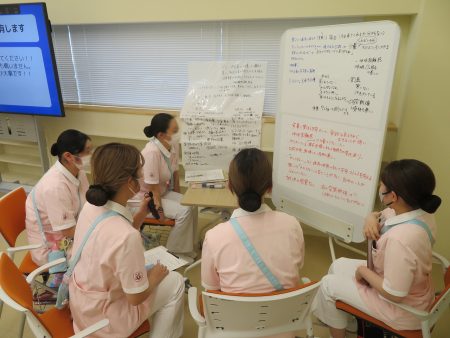

ジグソー法を使ったアクティブラーニング

2年生後期の小児看護学Ⅱでは架空の小児患者の事例を使って看護過程を展開していきます。

病院実習ではこの看護過程を使って実習を展開していくので非常に重要です。全員が看護過程を理解した上で実習に臨んでいます。

グループワークを行う前の講義で基礎看護学で習った看護過程についておさらいします。

その後、ジグソー法というお互いに教え合うアクティブラーニングの方法でグループワークを展開していきます。

お互いに責任をもってグループワークに参加できるため、学習が深まります。

ジグソー法のグループワークの進め方について詳しく説明があります。

互いに教えあいながら看護過程を進めていきます。

関連図を考えています。どことどこがつながるかな。

グループワークの最後は、看護上の問題と看護計画を発表していきます。

来年の秋からは病院実習になります。しっかりと理解して実習に臨みましょう!

初期演習Ⅱ:アルバイトのプレゼンテーション!

1年生後期の初期演習Ⅱでは、看護学を学ぶ上での基礎的な演習を行います。

アカデミックライティング(学術的な文章の書き方)やキャリアセンター(就職活動を支援してくれる部署)の見学、ビジネスメールの書き方などがあります。

今回はプレゼンテーションの実践です。

アルバイトの種類ごとにグループに分かれて自分たちの仕事内容、やりがい、将来にどのように役立つかについて、パワーポイントでスライドを作成してプレゼンテーションをしていきます。

2回の授業に分けて発表し、23グループが発表しました。

アルバイトはレストラン、ファストフード、居酒屋、テーマパーク、ブライダルスタッフ、塾などがありました。

発表したら他のグループからの質問に回答します。

居酒屋のグループに対して「まかない(仕事中の食事)はどうなっていますか?」、ブライダルスタッフに対して「一番良かったエピソードは何ですか?」などの質問がありました。

人前で初めて発表したので緊張したと思います。

4年生になると卒業研究の発表会もあり、ひとりで論文作成から発表までしなくてはなりません。

しっかりと、プレゼンテーション技法を学んでいきましょう!

臨場感あふれるシミュレーション:看護アセスメント演習

2年生の演習科目、「看護アセスメント演習」では架空の患者の事例を通して、健康上の問題を査定・評価する知識と技術を習得していきます。

最初に担当の野寄先生から、今日のスケジュール、目標の確認、シナリオの説明などのオリエンテーションがあります。

学生がいる部屋とは別に病室を再現した部屋が準備されています。

シミュレーターの「シナリオ」が患者役として待機してくれています。

まずは、代表グループの学生が情報収集をしに行きます。

はじめて、行くのでとても緊張します。

今日の病状を聴いて、体温、脈拍、血圧などのバイタルサイン測定を行います。

他の学生は、モニター越しに様子を観察します。

そこで得られた情報から患者さんに何が起こっているかアセスメントしていきます。

グループみんなで考えます。

代表のグループが病院の実習指導者役の教員へ報告をします。

はじめて報告するので、ドキドキです。

最後に今日のまとめ、全体共有を行いました。

来年の2月からはいよいよ病院実習です。

しっかりと準備して実習に臨みましょう!

卒業論文発表会☆彡

4年生の卒業演習では1年間を通して、卒業論文を書き上げていきます。

興味のある研究テーマに関連する研究論文を読んでまとめる文献検討や、学生にアンケートを行い統計解析をする「質問紙調査」、学生にインタビューをしてまとめる「半構成面接調査」などをしています。

基礎看護学や成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護学、公衆衛生看護学など担当教員の専門性に合わせて研究テーマを考え、1年間のゼミを通して論文にまとめていきます。その後に合同での発表会が行われます。

ひとりあたり4分という短い時間ですが、全員が発表を行います。その後、質疑応答をして発表内容を深めていきます。

全員無事に発表が終わりました。

お疲れ様でした!

よりよい援助を考える!!~洗髪の技術演習を通して~(基礎看護技術演習Ⅱ)

試行錯誤しながら援助をしている様子

試行錯誤しながら援助をしている様子

計画した援助を動画撮影している様子

計画した援助を動画撮影している様子

初めての経験・援助技術で「難しい・・・」「ここはどうしたらいいの??」と話している学生も「患者さんのためにはこうした方がいいのでは??」「こうすると患者さんは楽かも」とグループ内でディスカッションを繰り返し、洗髪援助での患者の安全について考えを深め、ピッチャーの持ち方や患者さんの顔をタオルで覆うことのリスクに気づき、患者中心の援助を計画・実践することができました。

実践動画を観ながら振り返りを行う様子

実践動画を観ながら振り返りを行う様子

グループで行った実践について振り返りを行ったあとは、実践した動画を示しながらグループの発表を行いました。患者の安全・安楽・自立の視点から、グループで工夫したことは何か、もっと改善できる点はどこか、など学生間で学びの共有を行うことがでいていました。

実践の振り返りについて発表している様子

実践の振り返りについて発表している様子

学生からは初めて実践する援助で学生間で考え、実践するのは『難しい』という声が聞かれました。しかし、演習が終わると「グループで患者にとって何がよりよい援助につながるのかを考えることができた」「グループでのディスカッションを通して、一人では想像できなかった工夫を考えることができた」「1つ1つの実践の根拠を自分たちで考え、深めることができた」など、学びが深まっている様子がうかがえました。

小児看護学のバイタルサイン測定演習☆

2年生後期の小児看護学Ⅱの演習では、子どものバイタルサイン測定、身体計測、点滴の固定を行います。

これまでに小児看護学や基礎看護学で習った内容を復習して、教員が作成したデモ動画で学習してから演習に臨みます。

大人と違って子どものバイタルサイン測定は難しいです。

1分間に120~130回の脈拍数を測定しなければなりません。

カウントするだけでも大変なのに、子どもへの笑顔や声掛けも必要です。

脈拍測定をしています

心拍数の測定。笑顔になっていますね。

身体計測では身長、頭囲、胸囲、体重測定をします。

安全にかつ正確に測定できますか?

最初に福井先生がデモンストレーションをします

身長を測定してから、

胸囲も測定します

最後は点滴の固定です。シーネという板で安全に固定します。

まず最初に留置針の挿入が難しい

今日の演習では臨地実習で必要なことをたくさん学びました。

来年の実習に向けてしっかりと復習しましょう。

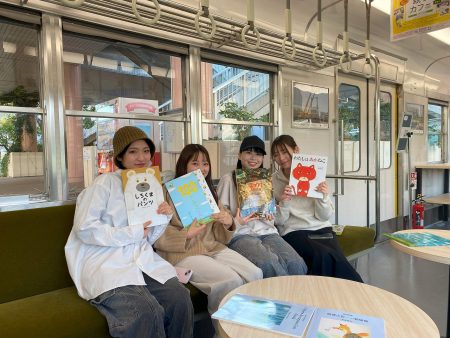

えほんのある子育てひろば

4年生の卒業演習の授業の一環で、藤田教授と北尾講師の小児ゼミでは、大学近くの武庫川団地で親子を対象に「えほんのある子育てひろば」をしています。

もともとは団地在住の外国人を対象とした育児相談を目的としていましたが、現在は日本人も含めて親子の交流、親同士の交流の場としています。

武庫川団地にはかつて阪神電鉄武庫川線を走っていた赤胴車が展示されており、イベントはその中でしています。

学生が訪れた子どもへ絵本の読み聞かせなどをして関わることで、地域で暮らす親子の状況を知る機会となりました。

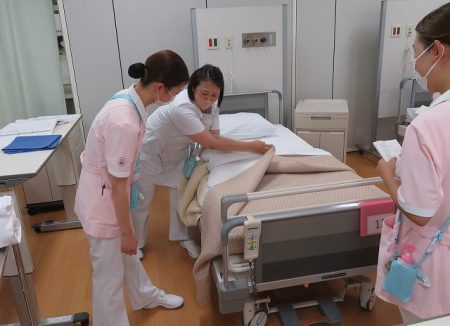

ベッドメイキングって・・・奥が深い☆基礎看護技術演習Ⅰ(1年生)

基礎看護技術演習Ⅰのベッドメイキングの演習を行いました。演習が終わり学生からは「ベッドメイキングがこんなに大変だと思っていませんでした・・・大変だし、奥が深い」という言葉が聞かれました。「そうなんです!!」、ベッドメイキングは看護学生にとって初めて経験すると言っていいほど大変な技術の1つでもあり、そして、「奥が深い・・・」ですね。

この日は、グループ単位でベッドメイキングの演習を行いました。まずは、教員のデモンストレーションを通して、手順や根拠について学習します。

グループに分かれてベッドメイキングを実践

グループに分かれてベッドメイキングを実践

そして、グループに分かれて、患者が心地よく休めるように新しくベッドメイキングを行っていきます。8名の基礎看護学分野の教員も担当するグループの個別指導を行います。学生が難しいと感じるシーツのさばき方、コーナーの作り方など1つ1つ丁寧に、実演しながら指導しています。

久米先生(上)・古川先生(下)によるグループ指導

久米先生(上)・古川先生(下)によるグループ指導

もちろん学生同士での学び合いも大事にしています。学生個人でわからないことや気になったことがある場合は、グループメンバーでお互いに意見交換を行い、一緒に学びを深めていきます。

学生同士での学び合い

学生同士での学び合い

この日は、学生が新しく作成したベッドでグループ内の学生が患者役となり臥床体験も行いました。ベッドに横になり、患者が体験している世界を学生自身が体験し、患者役の学生の気づきをグループメンバー間で共有します。

「寝返りしたらどうなるかな??ちょっと怖いかも・・・」

「寝返りしたらどうなるかな??ちょっと怖いかも・・・」

「立って話しかけると患者さんってどんな感じ??」「嫌かな??」

「立って話しかけると患者さんってどんな感じ??」「嫌かな??」

患者にとってベッド上は、治療の場でもあり生活の場でもあります。そうした患者の療養環境を心地よい空間にすることも看護にとっては大事なことですね。シーツをしわなく、きれいに整えること1つとっても患者の安全・安楽につながることを意識しながら技術を磨いていきましょう♩

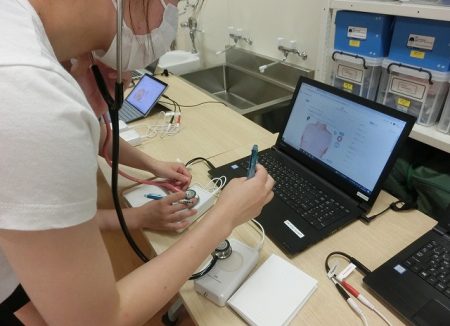

呼吸器のアセスメントとは??☆看護アセスメント演習(2年生)

2年生の看護アセスメント演習では、この日「呼吸器のアセスメント演習」を行いました。まずは、解剖の復習です。学生は肺の解剖について事前学習を行い、さらに、肺の位置を骨格モデルで確認しながら、どこの位置でどの部位の呼吸音を聴診しているのか確認していきました。

清水先生・間城先生によるデモンストレーション

清水先生・間城先生によるデモンストレーション

学生同士で正常な呼吸状態の視診・聴診を行ったあと、オンライン聴診教育システムと聴診専用スピーカーを用いて、異常な呼吸音を聴診していきます。「副雑音って同じように聴こえるけど・・・、これはどの音??」と学生同士で意見交換し、異常な呼吸音の区別に苦戦しながらも聴き分けようとしていました。

オンライン聴診教育システムと聴診専用スピーカーを用いた呼吸音の確認

オンライン聴診教育システムと聴診専用スピーカーを用いた呼吸音の確認

看護師として「自分の判断が患者の看護につながる」と言うことを少しずつ実感してもらえることを願っています♡

いよいよ始まりました☆基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱ(1年生)

1年生後期から開始される基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱの演習が始まりました。1年生は初めて実習衣を着用し、初めての演習にのぞみました。看護師としての身だしなみを整え準備はばっちりです。

この日の演習は「衛生学的手洗い」と「個人防護具の着脱」です。まずは、片山先生による全体デモンストレーションを行いました。基礎看護技術演習では、教員のデモンストレーションを大型モニターに写して、学生全員がデモンストレーションの様子をしっかりと見ることができるように工夫しています。

片山先生による全体デモンストレーション

片山先生による全体デモンストレーション

その後、各グループに分かれて教員と一緒に「衛生学的手洗い」と「個人防護具の着脱」を行っていきます。学生が1つ1つの行動の意味を考えながら、丁寧に実施できるように教員8名でグループ単位で指導を行います。15分の休憩時間も演習での学びを学生同士で確認し合う姿や教員へ質問する姿が見られました。

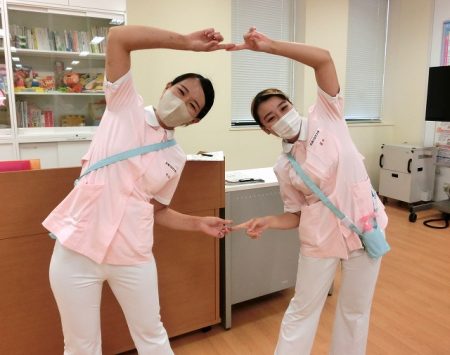

初回の演習では、学生が使用する実習室の場所や使用する物品を確認するために「実習室オリエンテーリング」も行います。昨年度から導入し、今年で2回目です。オリエンテーリングは誕生月の近い仲間を探し4名~5名で、4つの実習室で指示されるお題をクリアしながらオリエンテーリングを行います。

今年は、オリエンテーリングに基礎看護学分野の教員へのアピールタイムを設けました。このアピールタイムは、これからの演習において学生と教員とのコミュニケーションの促進につながることで、学生の学びに少しでも寄与できることを目的としています。

「私たちフュージョンをします!! by ドラゴンボール」

「私たちフュージョンをします!! by ドラゴンボール」

「私、踊ります!!」

「私、踊ります!!」

この日は、学生同士で協力し合うための一歩として、学生たちが仲間のことを知り、教員もまた学生たちを知るいい機会となりました。これから約半期をかけてみんなで共同しながら看護の学びを深めていきます。これから経験することは、上手くいかないこともたくさんあると思います。でも、1つ1つの学びを大切にして、学生同士、そして教員ともに学びあっていきましょうね。

学生生活を充実させるための意見交換会(学生幹事懇談会)が行われました

学生幹事懇談会とは、学生代表のクラス幹事(学級委員長のような役割)や各委員が教員との話し合いを通して学生生活を充実させることを目的に、毎年8月頃に行われています。

教員17名、学生24名が参加しました。

勉強、実習とアルバイトとの両立やスマートフォンの充電ができる場所、いつから就職活動をはじめればよいのか、ロッカーが狭いなどの意見や質問があり、教員が丁寧に回答していきました。

ロッカールームが狭いことについては、8月に拡大工事が行われるので、すこしゆとりができます。お楽しみに!

レクリエーションの体験授業をしました

精神看護学Ⅱの授業で,創造的な活動とレクリエーションについて考える授業を行いました.

精神看護の場では,入院生活のなかで患者さんたちと絵をかいたり,作品を作ったりする活動を通してかかわることがあります.そういった活動はレクリエーションになるのでしょうか,どうすればなるのでしょうか.「

作品のテーマを考え,創作活動を始めます.

どんな作品ができるのでしょうか?

夏のやすらぎ,喜び,幸せなど様々な感情に関するテーマを表現した作品

皆に紹介し共有しました.

たくさんの素敵な作品ができあがりました.

遊びの要素が多く含まれるレクリエーションは,緊張感が和らぎ,快さ,心地よさが感じられる活動です.

作品作りを体験して学んだことを実習で活かしていきましょう.

Evidence-Based Nursings(EBN)を考えよう!!-EBN演習(2年生)-

Evidence Based Nursing (EBN)は『科学的根拠に基づいた看護』を指します。2年生では「EBN演習」を通して『科学的根拠に基づいた看護』の重要性について学びます。これまで学習してきた基礎看護技術を振り返り、技術について感じた疑問に対する根拠を得るため、学生自ら感じた疑問について実験を通して探求します。

学生たちはグループで実験計画を作成し、計画に沿って検証していきます。今日は、学生たちが実施した実験の内容について、いくつかご紹介します。

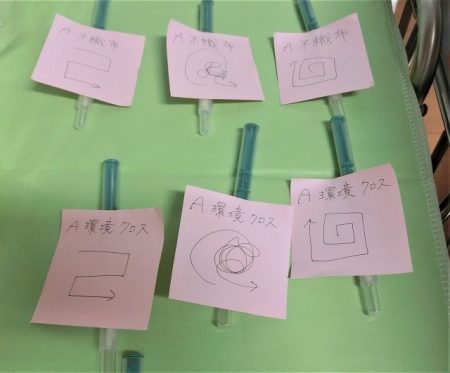

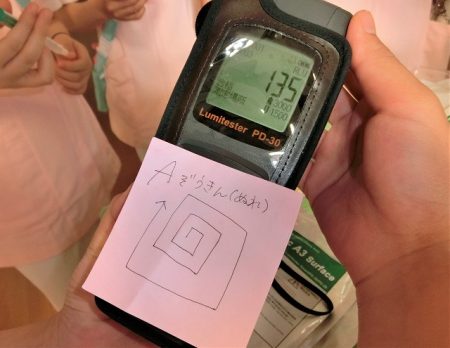

Q「環境整備の方法について習ったけど、環境清拭の方法によって汚染除去は変わるのではないだろうか??」

上記の疑問から学生たちは、環境清拭の方法を何通りも変えながら見えない汚れを可視化して最も汚染が除去できる環境清拭の方法について実験を行いました。

環境清拭の方法を変えてふき取り面に汚れがどれくらい残っているかを数値化しています。

環境清拭の方法を変えてふき取り面に汚れがどれくらい残っているかを数値化しています。

Q 「血圧は安静時に測定すると学んだが、緊張やストレスで血圧値は本当に変動するのだろうか??」

上記の疑問から学生たちは、ストレスがかかる状況とリラックスしている状況を再現し、2つの状況下で唾液を用いたストレス検査と血圧の変化について実験を行いました。

癒し動画でリラックスした状況下での血圧測定をしています。

癒し動画でリラックスした状況下での血圧測定をしています。

Q 「血圧測定時のマンシェットの巻き方は、指2本分が入るくらいのゆとりをもたせると学んだが、巻き方によって値に変化は生じるのだろうか??」

上記の疑問から学生たちは、マンシェットを巻いた時の圧迫状態を4段階に設定し、それぞれの血圧の値の変化について実験を行いました。

蛍光ペンに包帯を巻き直径を同じにしたものを1本・2本・3本と増やしながらマンシェットの下に入れ圧迫状態を変えていき、血圧を測定しています。

蛍光ペンに包帯を巻き直径を同じにしたものを1本・2本・3本と増やしながらマンシェットの下に入れ圧迫状態を変えていき、血圧を測定しています。

この他にも、「食事によるバイタルサインの変化」や「食事時の体位による嚥下の変化」「音が患者にもたらす影響」など様々な疑問を検証していきました。

さぁ、どんな結果が出たでしょうか??今回導かれた結果をこれからの看護実践にどのように活かしていくか考えていくことができるといいですね。看護を探求していくことの面白さを感じてもらえるかな。

2年生の演習を見学!

1年生の初期演習Ⅰの授業で、2年生の基礎看護技術演習の授業の見学を行いました。

今回は筋肉注射です。まずは教員のデモンストレーションがあり、その後に薬液の吸上げを行います。

1年生もデモンストレーションをみています。

薬液の入ったガラスのアンプルを開けて注射器で吸上げます。

慎重に吸上げていきます。真剣ですね。

肩のモデルに注射していきます。

1年生の視線もあり、緊張します。

教員が丁寧に指導していきます。

演習を見学した1年生の感想をいくつか紹介します。

「まだ看護学生だという実感があまりなくて、自分が注射などをしている想像がつかなかったです。たくさんのことを覚えるのは大変ですが、興味のある授業だから頑張っていきたいです。」

「これから演習が本格的に始まり、勉強も今よりもっと難しくなるので、家でも演習で学んだことを実際にしてみるなど復習回数を増やして勉強習慣をつけていきたいです。」

「すごくテキパキとこなしている先輩がいらっしゃって、憧れ、2年生までに看護の基礎を頭に入れたいと思いました。その上で後期からの演習に取り組みたいと思いました。」

« Older Entries Newer Entries »