カテゴリー「大学の授業」の投稿一覧

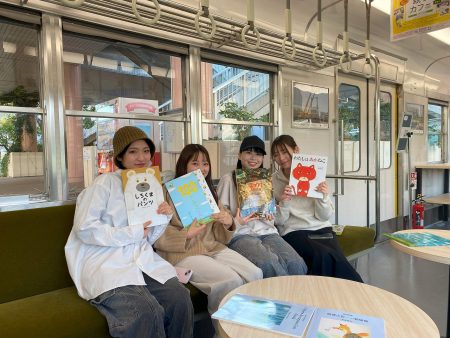

えほんのある子育てひろば

4年生の卒業演習の授業の一環で、藤田教授と北尾講師の小児ゼミでは、大学近くの武庫川団地で親子を対象に「えほんのある子育てひろば」をしています。

もともとは団地在住の外国人を対象とした育児相談を目的としていましたが、現在は日本人も含めて親子の交流、親同士の交流の場としています。

武庫川団地にはかつて阪神電鉄武庫川線を走っていた赤胴車が展示されており、イベントはその中でしています。

学生が訪れた子どもへ絵本の読み聞かせなどをして関わることで、地域で暮らす親子の状況を知る機会となりました。

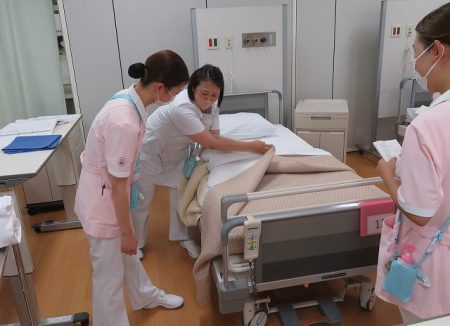

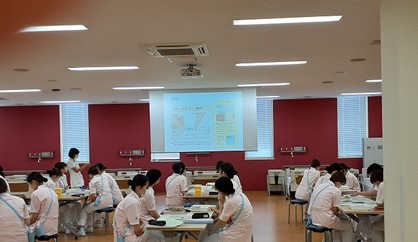

ベッドメイキングって・・・奥が深い☆基礎看護技術演習Ⅰ(1年生)

基礎看護技術演習Ⅰのベッドメイキングの演習を行いました。演習が終わり学生からは「ベッドメイキングがこんなに大変だと思っていませんでした・・・大変だし、奥が深い」という言葉が聞かれました。「そうなんです!!」、ベッドメイキングは看護学生にとって初めて経験すると言っていいほど大変な技術の1つでもあり、そして、「奥が深い・・・」ですね。

この日は、グループ単位でベッドメイキングの演習を行いました。まずは、教員のデモンストレーションを通して、手順や根拠について学習します。

グループに分かれてベッドメイキングを実践

グループに分かれてベッドメイキングを実践

そして、グループに分かれて、患者が心地よく休めるように新しくベッドメイキングを行っていきます。8名の基礎看護学分野の教員も担当するグループの個別指導を行います。学生が難しいと感じるシーツのさばき方、コーナーの作り方など1つ1つ丁寧に、実演しながら指導しています。

久米先生(上)・古川先生(下)によるグループ指導

久米先生(上)・古川先生(下)によるグループ指導

もちろん学生同士での学び合いも大事にしています。学生個人でわからないことや気になったことがある場合は、グループメンバーでお互いに意見交換を行い、一緒に学びを深めていきます。

学生同士での学び合い

学生同士での学び合い

この日は、学生が新しく作成したベッドでグループ内の学生が患者役となり臥床体験も行いました。ベッドに横になり、患者が体験している世界を学生自身が体験し、患者役の学生の気づきをグループメンバー間で共有します。

「寝返りしたらどうなるかな??ちょっと怖いかも・・・」

「寝返りしたらどうなるかな??ちょっと怖いかも・・・」

「立って話しかけると患者さんってどんな感じ??」「嫌かな??」

「立って話しかけると患者さんってどんな感じ??」「嫌かな??」

患者にとってベッド上は、治療の場でもあり生活の場でもあります。そうした患者の療養環境を心地よい空間にすることも看護にとっては大事なことですね。シーツをしわなく、きれいに整えること1つとっても患者の安全・安楽につながることを意識しながら技術を磨いていきましょう♩

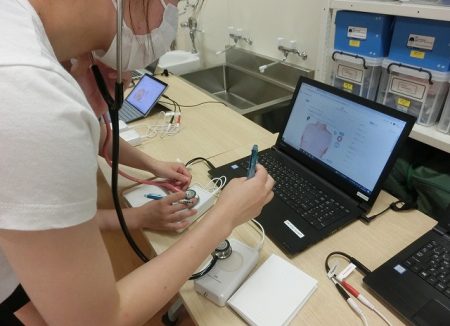

呼吸器のアセスメントとは??☆看護アセスメント演習(2年生)

2年生の看護アセスメント演習では、この日「呼吸器のアセスメント演習」を行いました。まずは、解剖の復習です。学生は肺の解剖について事前学習を行い、さらに、肺の位置を骨格モデルで確認しながら、どこの位置でどの部位の呼吸音を聴診しているのか確認していきました。

清水先生・間城先生によるデモンストレーション

清水先生・間城先生によるデモンストレーション

学生同士で正常な呼吸状態の視診・聴診を行ったあと、オンライン聴診教育システムと聴診専用スピーカーを用いて、異常な呼吸音を聴診していきます。「副雑音って同じように聴こえるけど・・・、これはどの音??」と学生同士で意見交換し、異常な呼吸音の区別に苦戦しながらも聴き分けようとしていました。

オンライン聴診教育システムと聴診専用スピーカーを用いた呼吸音の確認

オンライン聴診教育システムと聴診専用スピーカーを用いた呼吸音の確認

看護師として「自分の判断が患者の看護につながる」と言うことを少しずつ実感してもらえることを願っています♡

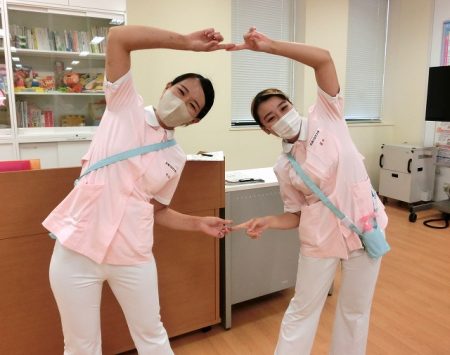

いよいよ始まりました☆基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱ(1年生)

1年生後期から開始される基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱの演習が始まりました。1年生は初めて実習衣を着用し、初めての演習にのぞみました。看護師としての身だしなみを整え準備はばっちりです。

この日の演習は「衛生学的手洗い」と「個人防護具の着脱」です。まずは、片山先生による全体デモンストレーションを行いました。基礎看護技術演習では、教員のデモンストレーションを大型モニターに写して、学生全員がデモンストレーションの様子をしっかりと見ることができるように工夫しています。

片山先生による全体デモンストレーション

片山先生による全体デモンストレーション

その後、各グループに分かれて教員と一緒に「衛生学的手洗い」と「個人防護具の着脱」を行っていきます。学生が1つ1つの行動の意味を考えながら、丁寧に実施できるように教員8名でグループ単位で指導を行います。15分の休憩時間も演習での学びを学生同士で確認し合う姿や教員へ質問する姿が見られました。

初回の演習では、学生が使用する実習室の場所や使用する物品を確認するために「実習室オリエンテーリング」も行います。昨年度から導入し、今年で2回目です。オリエンテーリングは誕生月の近い仲間を探し4名~5名で、4つの実習室で指示されるお題をクリアしながらオリエンテーリングを行います。

今年は、オリエンテーリングに基礎看護学分野の教員へのアピールタイムを設けました。このアピールタイムは、これからの演習において学生と教員とのコミュニケーションの促進につながることで、学生の学びに少しでも寄与できることを目的としています。

「私たちフュージョンをします!! by ドラゴンボール」

「私たちフュージョンをします!! by ドラゴンボール」

「私、踊ります!!」

「私、踊ります!!」

この日は、学生同士で協力し合うための一歩として、学生たちが仲間のことを知り、教員もまた学生たちを知るいい機会となりました。これから約半期をかけてみんなで共同しながら看護の学びを深めていきます。これから経験することは、上手くいかないこともたくさんあると思います。でも、1つ1つの学びを大切にして、学生同士、そして教員ともに学びあっていきましょうね。

学生生活を充実させるための意見交換会(学生幹事懇談会)が行われました

学生幹事懇談会とは、学生代表のクラス幹事(学級委員長のような役割)や各委員が教員との話し合いを通して学生生活を充実させることを目的に、毎年8月頃に行われています。

教員17名、学生24名が参加しました。

勉強、実習とアルバイトとの両立やスマートフォンの充電ができる場所、いつから就職活動をはじめればよいのか、ロッカーが狭いなどの意見や質問があり、教員が丁寧に回答していきました。

ロッカールームが狭いことについては、8月に拡大工事が行われるので、すこしゆとりができます。お楽しみに!

レクリエーションの体験授業をしました

精神看護学Ⅱの授業で,創造的な活動とレクリエーションについて考える授業を行いました.

精神看護の場では,入院生活のなかで患者さんたちと絵をかいたり,作品を作ったりする活動を通してかかわることがあります.そういった活動はレクリエーションになるのでしょうか,どうすればなるのでしょうか.「

作品のテーマを考え,創作活動を始めます.

どんな作品ができるのでしょうか?

夏のやすらぎ,喜び,幸せなど様々な感情に関するテーマを表現した作品

皆に紹介し共有しました.

たくさんの素敵な作品ができあがりました.

遊びの要素が多く含まれるレクリエーションは,緊張感が和らぎ,快さ,心地よさが感じられる活動です.

作品作りを体験して学んだことを実習で活かしていきましょう.

Evidence-Based Nursings(EBN)を考えよう!!-EBN演習(2年生)-

Evidence Based Nursing (EBN)は『科学的根拠に基づいた看護』を指します。2年生では「EBN演習」を通して『科学的根拠に基づいた看護』の重要性について学びます。これまで学習してきた基礎看護技術を振り返り、技術について感じた疑問に対する根拠を得るため、学生自ら感じた疑問について実験を通して探求します。

学生たちはグループで実験計画を作成し、計画に沿って検証していきます。今日は、学生たちが実施した実験の内容について、いくつかご紹介します。

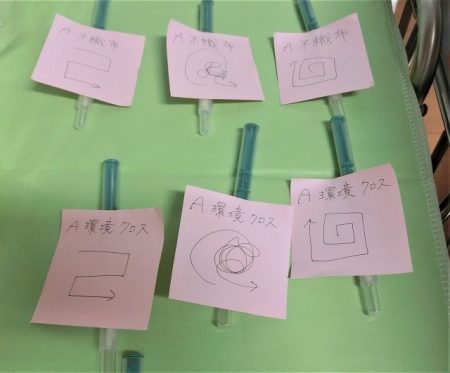

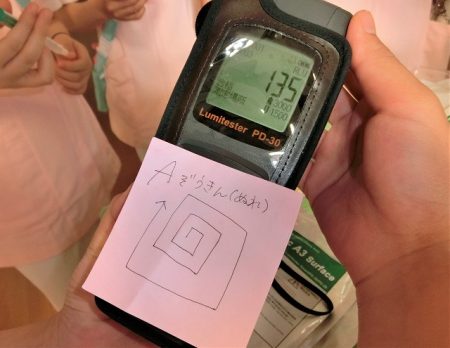

Q「環境整備の方法について習ったけど、環境清拭の方法によって汚染除去は変わるのではないだろうか??」

上記の疑問から学生たちは、環境清拭の方法を何通りも変えながら見えない汚れを可視化して最も汚染が除去できる環境清拭の方法について実験を行いました。

環境清拭の方法を変えてふき取り面に汚れがどれくらい残っているかを数値化しています。

環境清拭の方法を変えてふき取り面に汚れがどれくらい残っているかを数値化しています。

Q 「血圧は安静時に測定すると学んだが、緊張やストレスで血圧値は本当に変動するのだろうか??」

上記の疑問から学生たちは、ストレスがかかる状況とリラックスしている状況を再現し、2つの状況下で唾液を用いたストレス検査と血圧の変化について実験を行いました。

癒し動画でリラックスした状況下での血圧測定をしています。

癒し動画でリラックスした状況下での血圧測定をしています。

Q 「血圧測定時のマンシェットの巻き方は、指2本分が入るくらいのゆとりをもたせると学んだが、巻き方によって値に変化は生じるのだろうか??」

上記の疑問から学生たちは、マンシェットを巻いた時の圧迫状態を4段階に設定し、それぞれの血圧の値の変化について実験を行いました。

蛍光ペンに包帯を巻き直径を同じにしたものを1本・2本・3本と増やしながらマンシェットの下に入れ圧迫状態を変えていき、血圧を測定しています。

蛍光ペンに包帯を巻き直径を同じにしたものを1本・2本・3本と増やしながらマンシェットの下に入れ圧迫状態を変えていき、血圧を測定しています。

この他にも、「食事によるバイタルサインの変化」や「食事時の体位による嚥下の変化」「音が患者にもたらす影響」など様々な疑問を検証していきました。

さぁ、どんな結果が出たでしょうか??今回導かれた結果をこれからの看護実践にどのように活かしていくか考えていくことができるといいですね。看護を探求していくことの面白さを感じてもらえるかな。

2年生の演習を見学!

1年生の初期演習Ⅰの授業で、2年生の基礎看護技術演習の授業の見学を行いました。

今回は筋肉注射です。まずは教員のデモンストレーションがあり、その後に薬液の吸上げを行います。

1年生もデモンストレーションをみています。

薬液の入ったガラスのアンプルを開けて注射器で吸上げます。

慎重に吸上げていきます。真剣ですね。

肩のモデルに注射していきます。

1年生の視線もあり、緊張します。

教員が丁寧に指導していきます。

演習を見学した1年生の感想をいくつか紹介します。

「まだ看護学生だという実感があまりなくて、自分が注射などをしている想像がつかなかったです。たくさんのことを覚えるのは大変ですが、興味のある授業だから頑張っていきたいです。」

「これから演習が本格的に始まり、勉強も今よりもっと難しくなるので、家でも演習で学んだことを実際にしてみるなど復習回数を増やして勉強習慣をつけていきたいです。」

「すごくテキパキとこなしている先輩がいらっしゃって、憧れ、2年生までに看護の基礎を頭に入れたいと思いました。その上で後期からの演習に取り組みたいと思いました。」

注射の技術を学んでいます①(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生は期末試験の試験勉強に力を注ぎながら、同時に注射の技術演習が始まりました。

今日は注射に必要な知識・技術として皮下注射、筋肉注射の適切な部位の選択について学びました。注射部位には大きな神経が走行しています。そのため、解剖学をしっかりとおさえなくては患者さんに安全に注射を実施することはできません。片山先生は愛用の骨格モデルを用いて、解剖学的視点で学生が理解しやすいように説明していました。

患者役の学生をモデルに臀部への筋肉注射の安全な部位の選定について説明しています。

患者役の学生をモデルに臀部への筋肉注射の安全な部位の選定について説明しています。

臀部モデルを用いて臀部の筋肉注射における神経損傷のリスクについて説明しています。

臀部モデルを用いて臀部の筋肉注射における神経損傷のリスクについて説明しています。

演習を終えて学生たちは、以下の感想や学びを寄せてくれました。

★「注射法は穿刺部位を誤ってしまうと大きな医療事故に繋がるので、

★「調べるだけではわからないことを実践的に教えていただいたおかげ

★「実際に生徒同士で注射部位を確認することで、

来週は皮下注射、筋肉注射の準備から穿刺までの流れを実践していきますね。自己学習を計画的に行いながら技術を磨いていきましょうね。

血糖自己測定、インスリン自己注射の体験

成人看護学Ⅱ(慢性期)の演習では、糖尿病などの疾患により血糖値を下げる治療が必要となった患者さんの看護について学びました。

まずは、講義を聞いて、疾患・治療、患者さんが実際にご自身で管理している内容について学びます。

では、実際に血糖自己測定、インスリン自己注射を体験してみましょう。

血糖自己測定の様子。

針の穿刺は痛いですよね。患者さんは毎日していますよ。

次は、インスリン自己注射。

腹部モデルを装着して行います。

まずはアルコール綿花で消毒します。

インスリン注射器を腹部に注射したまま、1.2.3.4.5と数えて、

注射器の後ろ白いボタンを押したまま注射器を腹部から抜きます。

実際に、患者さんが生活の中で行っている治療を体験することで、3年生はどのようなことを感じてくれたでしょうか。

9月からの病院実習に向けて、この時期3年生はたくさんの講義・演習を乗り越えなくてはなりません。

大変なこともたくさんありますが、臨地実習でのより深い学びに繋がるよう一緒に頑張りましょう!!

※成人看護学Ⅱ(慢性期)の演習では、この他にもたくさんの患者さんの生活体験を踏まえた演習を行っています。

包帯法って難しい・・・!?(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生は包帯法の演習を行いました。

一般的には巻軸包帯、三角巾、腹帯などを用いて、創部の保護や骨折部位の固定を行うことを包帯法といいます。包帯法といっても包帯を巻く場所によっても巻き方の方法はさまざまです。学生たちは、この演習で基本的な包帯法の巻き方について学び、看護師役と患者役のペアになりお互いに実施しました。

先ずは、前腕に創傷があると仮定しガーゼで傷の部分の保護を行い、そこから包帯を用いて保護していきます。

写真:螺旋帯で巻いているところです、「幅をそろえて、丁寧に・・・」と学生

写真:螺旋帯で巻いているところです、「幅をそろえて、丁寧に・・・」と学生

写真:折転帯に挑戦しているところです、「先生、難しいです・・・」と学生

写真:折転帯に挑戦しているところです、「先生、難しいです・・・」と学生

包帯で保護した左腕を三角巾を用いて固定していきます。

写真:三角巾で固定できたところです、「先生、見てください!!」と学生

写真:三角巾で固定できたところです、「先生、見てください!!」と学生

学生たちは2年生になりさまざまな診療補助技術を学んでいます。1つ1つの学びと経験を振り返り、現場に役立つ技術を身につけてくださいね。

老年看護学Ⅱ演習 高齢者交流&高齢者疑似体験

4月20日、4月27日に3年生が「老年看護学Ⅱ」の授業で、高齢者交流と高齢者疑似体験の2種類の演習を行いました。

写真①

「高齢者交流」では高齢者との交流を通して、ご協力いただいた高齢者の方の生きてこられた生活の背景や価値観、身体的・精神的・社会的な変化がどのようなものかを理解できるように取り組みました。コミュニケーションの方法についても、事前学習を行ってから演習に臨みました。

写真① 高齢者さんに学生が質問をしています。

写真②

「高齢者疑似体験」では、感覚器の機能低下(白内障、加齢性難聴、手指の細かな動作の低下)について、体験を通して学びました。

白内障の視覚(水晶体が黄色く濁り黄色に見える)が体験できるゴーグル、老人性難聴が体験できるイヤーマフを装着し、高齢者の感覚を体験しました。

写真② ゴーグルとイヤーマフを装着して大豆と小豆を箸でつかんでいます。

写真② ゴーグルとイヤーマフを装着して大豆と小豆を箸でつかんでいます。

高齢者さんとの交流でたくさんのお話を聞くことができました!また、学生にも高齢者さんからたくさんの励ましのお言葉をいただきました!

高齢者疑似体験を通して、高齢者さんを理解するためには重要な体験だったのではないでしょうか。

ご協力していただきました西宮市シルバー人材センターの会員様にお礼を申し上げます。

呼吸を楽にするための援助とは??(基礎看護技術演習Ⅲ)

ゴールデンウイークが明け、2年生は久しぶりの演習です。今日は「酸素療法」の演習です。

酸素療法はなんらかの原因により血中の酸素が欠乏した際に、大気中にある酸素濃度より濃い酸素を投与することで呼吸状態を改善する治療法です。事前の講義で学習していますが、実際にどのように扱うのかは初めての経験です。学生たちは演習レポートに目を通しながら、集中して教員の説明に耳を傾けていました。学生たちは写真で示される教員からの問いを考えながら学びを深めていきました。

「酸素療法の目的と適応は何でしたか?」

「酸素療法の目的と適応は何でしたか?」

「瓶の中に滅菌蒸留水を入れるのはなぜでしょうか?」

「瓶の中に滅菌蒸留水を入れるのはなぜでしょうか?」

「鼻腔カニューレ」や「酸素マスク」の特徴についても学習し、実際に学生同士で患者役、看護師役になりながら酸素療法の方法について学びました。さらに、酸素療法を受ける患者の思いや苦痛を想像しながら、看護師としてどのように援助するか考え,学びを深めていました。

「酸素マスクを装着する際には,

「酸素マスクを装着する際には,

日々、学ぶことも高度になり難しいこともたくさんありますが、毎日の積み重ねを大事にしていきましょうね。

第59回体育祭が開催されました

第59回体育祭が5月13日(土)・14日(日)に行われました。

今年のテーマは青春 againです。

今年はようやくコロナ前にもどって競技が復活しました!

講堂では、開会式の後に伝統の応援合戦が行われました。

食物栄養学科と食創造学科の合同チームが優勝しました!

かご逃げ玉入れです。逃げる相手チームのかごを狙って玉を入れます。

見事に勝ちました!

看護学科1年生が参加したしっぽとり競技の様子です。

ズボンに挟んだしっぽ(ベルト)を多くとったチームが勝ちになります。

ゲーム開始時には、そろそろと様子をうかがいながらコートの中に進んでいきますが・・。

段々ヒートアップ!素早い動きで相手チームのしっぽを取り合います。

1Aメンバー。楽しくいきましょう!

裸足でゲームに参加した1A担任と1Aのメンバー

まったり観戦している1Bのメンバーと担任

しっぽを守り抜いた1Bチームのメンバー

皆さん、試合後はいい笑顔になっています!

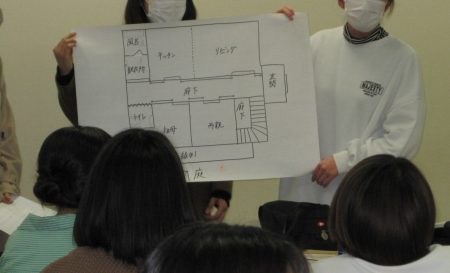

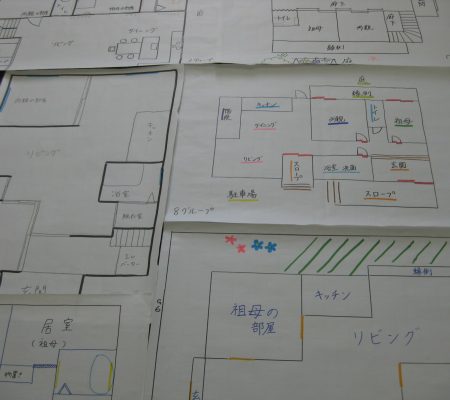

「祖母との同居…住みやすい住宅ってどんなの?」在宅看護学Ⅱのグループワーク演習

3年生在宅看護学Ⅱ演習の授業で「在宅看護学における療養環境の調整」のグループワーク演習を行いました。

高齢の祖母と同居することになった女子大生のあなた、家族にとって住み心地のよい住宅に改修します。

広ーい敷地に改修予算を気にせず、設計してみましょう。

さて、どんな間取りができあがるでしょうか…。

「縁側作る?」「玄関やトイレ、手すりいるよね」

「縁側作る?」「玄関やトイレ、手すりいるよね」

グループで発表し合いましょう。

「なるほど~」「ここは、バリアアリーだね」

「なるほど~」「ここは、バリアアリーだね」

素敵なおうちができあがりました。

おばあちゃん、喜びますね。

楽しかった丹嶺学苑研修!

1年生の最初のイベント「丹嶺学苑研修」です。

武庫川女子大学では神戸市北区にもキャンパスがあります。

以前は宿泊研修だったのですが、コロナ禍となってからは日帰りの研修をしています。

朝9時に中央キャンパスを出発!

10時に到着しました。あいにくの雨模様。

今年はグループに分かれて写真撮影大会を行いました。まずは写真撮影大会のオリエンテーションです。

最も映える写真を競います。グループで撮影して写真を1枚選んで投稿します。

グループ内で自己紹介をします。はじめて話す学生さんも多く、親しくなります。

丹嶺学苑はとても広いので散策しながら写真スポットを探します

みなさん、楽しそうですね。

みんなで共同作業をしながら、話をして仲良くなれたという感想も多くありました。

昼食はお弁当が出ます。写真を撮り忘れたのですが、おいしかったです!

各グループ1、2分でプレゼンテーションをします。4年間の抱負なども交えながらPRしてくれました。

投票の結果1位となったのはこちらの写真です。おめでとうございます!

あっという間の1日でした。4年間このメンバーでがんばっていきましょう!

口腔内・鼻腔内吸引手技の難しさを実感(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生になり1ヶ月が過ぎました。2年生では、看護師として不可欠の安全・安楽を考慮した確実な治療処置技術を身につけるための基礎看護技術演習Ⅲが開始されます。本日は、その演習の1つである「口腔内・鼻腔内吸引」の技術演習についてご紹介します。

口腔内・鼻腔内吸引は患者さんにとって苦痛を伴う援助の一つです。技術を正しく実施するために関連する基礎知識を復習し、なぜそのように行う必要があるのかという根拠づけを大事にしながら演習を行います。

写真:事前課題で提示した学生の解剖図の絵を活用し、教員が吸引時に注意すべきポイントを説明している場面

写真:事前課題で提示した学生の解剖図の絵を活用し、教員が吸引時に注意すべきポイントを説明している場面

演習の導入を行ったあと、教員のデモンストレーションを見学します。

写真:教員のデモンストレーションを見学している場面(頭上のモニターでも細かい手技を確認)

写真:教員のデモンストレーションを見学している場面(頭上のモニターでも細かい手技を確認)

初めの手技に少し戸惑い気味ですが、学生たちは教員の説明を聴きながら演習レポートに大事な点をメモしています。

いよいよ実践です。吸引を実施する直前までは学生が患者役を実施し、吸引直前で口腔ケアモデルを利用し吸引を実施します。

写真:「今からお口の中に管を入れて吸引を行いますね」と看護師役の学生が患者役の学生に声かけしている場面

写真:「今からお口の中に管を入れて吸引を行いますね」と看護師役の学生が患者役の学生に声かけしている場面

「なぜ、そうするの??」「なぜ、そう考えたの?」と教員からの発問に根拠を考える難しさを実感する一方でわかった時のうれしさも実感しながら学生たちは学びを深めていました。

友達を作ろう!仲間づくりワークショップ

武庫川女子大学では新入生が大学生活をスムーズに開始できるように「仲間づくり」をサポートしています。入学して2回目の登校日に「仲間づくりワークショップ」を開催しました。

入学式の後に学生さんの好きなもの、趣味などを聞いて、グループ分けをして、2回目の登校日の朝に早速、好きなもの同士で集まって交流をしました。

K-POP、ジャニーズ、アニメ、ドラマ、ゲーム、動物、スポーツなどなど。好きなものだけではなく、同じ出身地でも集まって交流を深めました。

連絡先も交換して、大学生活の不安が少しは解消しましたか?

BLS(一次救命処置)演習を行いました!-成人看護学Ⅱ-

3年生の成人看護学Ⅱの授業で、BLS(一次救命処置)演習を行いました。

高校の授業や自動車の教習所でやったことはあるものの、できるかな?と不安そうな学生達…

まずは教員によるデモンストレーションの見学です。

みんな真剣なまなざしで学習してくれています。

そして、いざ実践です!!

人形とAEDのデモ機を用いて、2人1組で行いました。

互いに協力しながらの胸骨圧迫とAEDの操作、うまくできたでしょうか?

「想像していたよりも、体力が必要で大変でした。」

「一定のリズムで胸骨圧迫をすることが難しい!」

「できるだけ多くの助けを呼ぶ事、周りの人との連携が重要と感じました。」

様々な感想が寄せられました。

今日の学びを少しでも実践に活かせられるといいですね!!

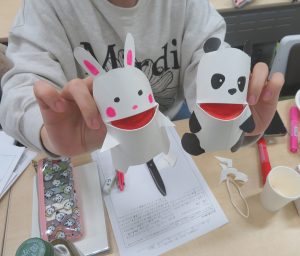

とても楽しい!絵本と遊びの演習

2年生の小児看護学Ⅱでは、絵本の読み聞かせとおもちゃを制作して遊ぶ演習を行いました。

小児看護学実習では、病院や保育園・幼稚園で実習を行います。子どもたちと関わる中で、遊びや絵本の読み聞かせを通じて信頼関係を築いていきます。

絵本の読み聞かせでは、学生が好きな絵本を持ってきて、互いに読み聞かせを行います。自分のスマートフォンで読み聞かせをしている様子を動画撮影し、自身でどのような速さで読んでいるか、笑顔で読めているか、子どもの方を見ながら読み聞かせができているかを確認します。

最初は緊張しますが、だんだん上手に読めるようになります。

病院実習では、おもちゃを作って子どもと遊ぶこともあります。

実習中であってもすぐに制作ができるように、学内で作ってみます。

紙コップでかわいいパクパクするウサギとパンダができました。

また、病院実習ではパンフレットを制作して、患者さんへ処置や病気の説明をすることもあります。

患者さん一人一人に合ったパンフレットを制作して説明します。