カテゴリー「実習」の投稿一覧

在宅看護学 ATCエイジレスセンター実習

在宅分野臨地実習のスタートとして、南港にあるATCエイジレスセンター実習に行きました。

こちらは日本最大規模で展開する、介護・福祉・健康関連の常設展示場です。

地域での在宅療養者の療養上の問題を考え、支援の実際について学ぶことを目的としています。

最新の介護・福祉用具や機器の見学・使用体験や理学療法士による講義と充実した内容でした。

学生にとって知識が深まり貴重な学びの一日となりました。

熱心に講義を聞きます。

熱心に講義を聞きます。 車いす自走体験

車いす自走体験 高齢者体験

高齢者体験 スタッフの方から説明をお聞きします

スタッフの方から説明をお聞きします

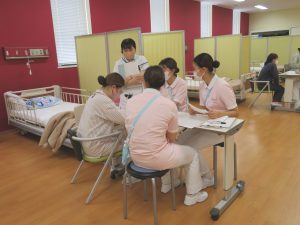

母性看護学実習の学内演習を行いました

4年生最後の臨地実習グループの母性看護学実習の演習の様子です。

褥婦役と看護師役で交代しながら、褥婦さんのポジショニングの支援を行います。

看護師役は授乳中の抱っこの姿勢が安楽にできるよう声掛けの仕方を工夫しました。

褥婦さん役も褥婦さんの気持ちになってロールプレイを行っていきます。

演習での体験が、さっそく明日からの実習に活かせそうですね。

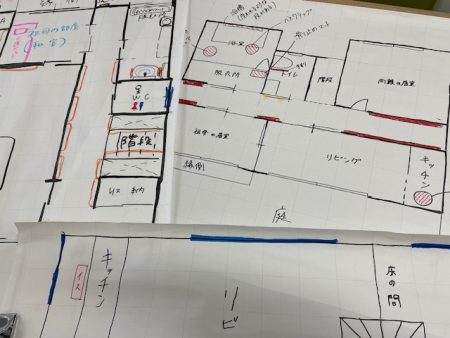

在宅看護学Ⅱ演習 「療養環境の調整」グループワーク

3年生在宅看護学Ⅱの授業「在宅看護学における療養環境の調整」において、グループワーク演習を行いました。

高齢の祖母と同居することになった家族にとって、安心安全で快適な住宅とは…?

グループみんなで協力して間取りを考え、模造紙に作成し、工夫した点を発表しました。

暮らしやすいお部屋がたくさんできました。

ここはバリアフリーで手すりつけよう

ここはバリアフリーで手すりつけよう

グループの発表

グループの発表

私たちのグループのコンセプトは…

私たちのグループのコンセプトは…

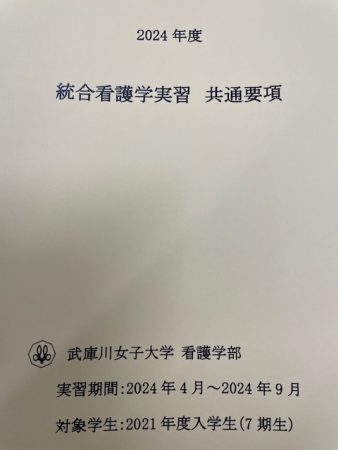

新年度始動 新4年生の統合看護学実習オリエンテーション☆4月3日

4月3日、さくら満開の折、新4年生の統合看護学実習オリエンテーションが開催されました。

この実習は、各看護学分野で学んだ知識、これまで統合した学習内容や技術の習得を通して、組織の管理的な機能を把握した上でのチームの一員としての実践的な能力や対象者の生活の質の維持向上を目指したかかわりへの意識を育み、自己の人間的成長と看護師としての展望を明確にすることを目的としています。

来年の今頃、新人ナースとして巣立っていることを思い描きながら、最終学年としてこの実習を有意義でより充実したものにしていきましょう。

基礎看護学実習Ⅰでの学びの発表(1年生)

1年生後期で行われる、基礎看護学実習Ⅰが終了しました。初めての病院実習、初めての患者さまとの対話の機会、初めての看護師へのシャドウイング、初めてのグループカンファレンス・・・、初めてづくしの基礎看護学実習Ⅰで学生はたくさんのことを学んできました。

実習施設の特徴や病棟の特徴をふまえて患者さまが入院されている療養環境や療養生活をどのように捉えたのか、また、看護師のシャドウイングを通して看護師の役割についてどのような学びを得たのかグループメンバーとディスカッションを行いながらお互いの学びを共有していきました。そして、グループでの学びを全体で共有していきました。

グループの発表

グループの発表

4月からは、2年生ですね。この1年間は看護の基本的な知識・技術を学んできましたが、2年生になると看護師としてより実践的な技術を学び、より専門的かつ高度な学習を行っていきます。看護師としての実践能力を高めるためにも1つ1つの経験を大事にしながら、教員も含めみんなで学びを深めていきましょうね♩

小児看護学のバイタルサイン測定演習☆

2年生後期の小児看護学Ⅱの演習では、子どものバイタルサイン測定、身体計測、点滴の固定を行います。

これまでに小児看護学や基礎看護学で習った内容を復習して、教員が作成したデモ動画で学習してから演習に臨みます。

大人と違って子どものバイタルサイン測定は難しいです。

1分間に120~130回の脈拍数を測定しなければなりません。

カウントするだけでも大変なのに、子どもへの笑顔や声掛けも必要です。

脈拍測定をしています

心拍数の測定。笑顔になっていますね。

身体計測では身長、頭囲、胸囲、体重測定をします。

安全にかつ正確に測定できますか?

最初に福井先生がデモンストレーションをします

身長を測定してから、

胸囲も測定します

最後は点滴の固定です。シーネという板で安全に固定します。

まず最初に留置針の挿入が難しい

今日の演習では臨地実習で必要なことをたくさん学びました。

来年の実習に向けてしっかりと復習しましょう。

分野別実習がはじまります☆彡分野別オリエンテーション

いよいよ始まる分野別実習に向けて、オリエンテーションが行われました。

実習の位置づけ、学習機会保障制度、感染ガイドライン、インシデント、インフルエンザワクチン、看護学生のマナーについて、先生方からお話がありました。

学生は真剣な表情で話を聞きながら、

真剣な表情で説明を受けている様子

真剣な表情で説明を受けている様子

臨床の現場では、感染しやすい患者さんもおられるため、自身の体調管理は必須です。

具体的な感染予防についての説明を受けました。

藤田先生による感染ガイドラインについての説明を受けている様子

藤田先生による感染ガイドラインについての説明を受けている様子

臨地実習では欠かせない大切な説明を熱心に聴いていました。

これから始まる分野別実習に活かしていきましょう!

4年間の実習の集大成を発表しました☆統合看護学実習まとめ

4年生の統合看護学実習は先週ですべての臨地実習を終えました。今日は「統合看護学実習での学び」と「これまでの看護学実習を通して得られた看護観や目指す看護師像」について発表を行う日です。

まずは、統合看護学実習の学びを共有し、その、看護学実習を通して得られた看護観や目指す看護師像についてグループで共有します。

グループワークの様子

グループワークの様子

これまでに何度も重ねてきたカンファレンスやグループワーク・・・、1年生・2年生のときは人前で自分の考えを伝えることが苦手な学生も4年生となると違います。相手の考えや思いもしっかりと聴きながら、自分の考えも述べることができていますね。グループ内では、とても活発な意見交換がなされていました。

最後は、学生個人が「これまでの看護学実習を通して得られた看護観や目指す看護師像」について3分でプレゼンテーションを行います。これから現場で看護職者として働くうえで「どんなことを大切にしていきたいのか」「どんな看護職者になりたいのか」、学生たちの力のこもったプレゼンテーションが繰り広げられました。

学生のプレゼンテーションの様子

学生のプレゼンテーションの様子

発表を受けて、和泉学科長が「これまでの実習においてよい経験をされ、それらが今日の看護観につながっていたと思います。何を大切に看護しているかは患者さんに伝わります。今の気持ちを大事にしてこれからも頑張ってください」と述べられました。

最後に、寳田学部長から「今日、

4年間で学生たちが経験してきたことは様々です。今日はそれらをみんなで共有し学びを深めることができましたね。まだ、国家試験はありますが、それぞれの看護師像に向かって日々成長していきましょう♡

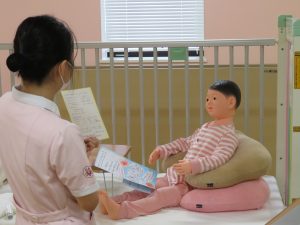

母性看護学実習の演習を行いました

5月から、4年生前期の臨地実習が始まります。

母性看護学実習に向けて、褥婦と新生児の観察、沐浴の演習を行いました。

褥婦さんや新生児の状態をイメージしながら、

モデル人形を使って、演習していきます。

赤ちゃんの産着を脱がせて沐浴をしてみましょう。

「結構腰が痛い!」育児の大変さも味わいながら、ペアで協力してすすめます。

臨床で沐浴が実施できるように、みんな真剣に取り組みました。

病院の特殊な治療の場(手術室・集中治療室)における環境を知ろう!!-基礎看護学実習Ⅰ-

基礎看護学実習Ⅰでは医療環境見学の一環として3月に、病院の特殊な治療の場(手術室・集中治療室)における環境を知り、そこで働く看護師の役割について考え、さらに手術や集中治療を受ける患者の心理について考えることを実習目標として、国際くらしの医療館・神戸:エア・ウォーターでの見学実習を行いました。

上写真:施設の方よりICUの構造についてご説明いただいている場面

下写真:施設の方より手術室の環境についてご説明いただいている場面

学生たちは初めて目にする手術室や集中治療室の医療機器に触れ、手術室や集中治療室における特殊な環境が患者にどのような影響を与えているのかを考えました。また、手術室や集中治療室のベッドに横になり実際にどのような世界を患者が体験しているか患者擬似体験を行うことで、特殊な環境に置かれている患者の心理について考えました。

写真:ICUのベッドに横になりアラームが鳴っている状況での患者体験場面

最後に施設の方にご挨拶していただいた学生は「初めての環境に触れ、患者擬似体験をしたことで特殊な環境下に置かれている患者の思いを知ることができ、基礎看護学実習Iでの学びを2年生での学習に活かしていきたい」と伝えてくれました。

写真:施設の方へのご挨拶場面

1年間、「看護とは何か」について理論的なことから学び、

※国際くらしの医療館・神戸については、下記をご参照ください。

基礎看護学実習Ⅱに向けてシミュレーション演習を行っています!!

2年生は来年2月から基礎看護学実習Ⅱが始まります。

学生たちは1年生のときに基礎看護学実習Ⅰで初めて病院実習を行い、患者さんの療養生活の場を見学してきました。

そして、来年2月いよいよ基礎看護学実習Ⅱです。この実習で初めて、1人の患者さんを受け持ち「受け持ちの患者さんに必要な援助は何か??」を考えていきます。

学生たちは、1年生のときに学習した専門知識や基礎看護技術などを振り返り「どのように血圧を測定するのか」「どのように呼吸の観察を行うのか」など高機能シミュレーターを用いて、教員が設定したシナリオでシミュレーションを行います。

シミュレーションが終了すると患者さんの状態を確認するためには何の情報が必要なのか??どのような観察を行ったらよいのか??患者さんの状態に応じてグループで振り返りを行いました。

たくさんの緊張と不安がありますが、グループメンバーや担当教員と一緒に受け持ち患者さんの看護を考えていきましょうね。

※今年度から本学には新しいシミュレーターがやって来ました。学生たちの学びに力を貸してくれています。現在、新しいシミュレーターの名前を募集しています♡

高機能シミュレーターとは:遠隔操作でシミュレーター(人形)に血圧や脈拍、顔色を設定し、学生たちが測定を行います。また、付属のモニターに心電図を映し出すことも可能です。本学では、最新のシミュレーターを導入しています。

コミュニケーションの楽しさと難しさを実感(基礎看護学技術演習Ⅰ)

1年生の基礎看護学技術演習Ⅰでは、コミュニケーション技術について学んでいます。

学生が患者役となってシナリオに沿って、看護師役の学生とコミュニケーションをとります。

その後、観察していた同じグループのメンバーとともに振り返りを行い、グループワークを進めます。

コミュニケーションは、奥が深いです。

「言葉で語られない相手の思いをどのように汲み取るか」「看護師として患者さまにどのような姿勢でかかわるのか」コミュニケーション技術を通して、学生たちは患者さまに誠実にかかわる姿勢とは何かを考えようとしていました。

1年生はあと数ヶ月で病院に臨地実習に行き、患者様とかかわります。不安と緊張の中、何を話してよいのか困ってしまうこともたくさんありますね。

少しずつ自然にかつ目的を持ったコミュニケーションがとれるようになっていきましょう!!

ベッド上での食事介助・口腔ケアはどうするの??(基礎看護技術演習Ⅱ)

1年生の基礎看護技術演習Ⅱでは、食事介助の演習と口腔ケアの演習を行っています。

寝たままの患者さまに食事介助を行うのですが、患者さまにおいしくかつ安全に食事を召し上がっていただくには、患者さまの姿勢や看護師側のベッドの高さなど事前準備がとても重要です。さらに、患者さまのこれまでの食生活についての情報も大事ですね。演習の中では、古川講師の食卓が紹介されていました。

さらに、コロナ禍の現在では感染拡大の機会とならないように、感染予防の観点からも細心の注意が必要です。

今日のメニューは、肉団子とお味噌汁、ひじきの煮物です。

水分を含む食事(お茶やお味噌汁)はトロミ剤を入れて寝たままでも食べやすくします。

寝たままで食べさせてもらった患者役の学生たちはどのような思いを感じたでしょうか。

トロミ剤を使用して食事をする患者さまの体験を通して患者さまの思いに気づく機会にもなりますね、貴重な体験です。

食事後には口腔ケアもしていきます。口腔内の構造や口腔ケアの仕方について片山教授より説明を受け、実際に実施します。

学生たちは、食事介助や口腔ケアの援助を行う必要性と難しさを実感していました。

老年看護学実習Ⅰ レクリエーション

3年生が「老年看護学実習Ⅰ」でレクリエーションを行いました。

老年看護学実習Ⅰは、在宅や施設で生活している高齢者の看護を学びます。その中で、高齢者の心身の機能維持・向上を目的としたレクリエーションを行っています。レクリエーションの計画・実施は学生自身が行います。

新型コロナウイルス感染症による影響のため介護老人福祉施設での実習を行うことができなかった実習グループは、NPO法人なごみさんのご協力のもと、「まちcafeなごみ」でレクリエーションを実施しました。

レクリエーションは大脳の機能活性を目的とした「色あてゲーム」(写真①)と上肢の筋力維持を目的としたゲーム(写真②)をチーム戦で行いました。

(写真①)文字の色は何色でしょうか?

(写真②)両手を上下に動かしてカゴをお隣の方に渡してくださいね。

レクリエーションの後は、高齢者の方々とのコミュニケーションタイムです。(写真③)

(写真③)たくさんのお話を聞かせていただきました。

高齢者の方々と接する機会が少ない学生たちにとっては、貴重な経験となりました。

ここからは、ご協力いただきました「NPO法人なごみ」さんのご紹介です!

「NPO法人なごみ」は子どもから高齢者そして障がいのある人まで、全ての住民が住み慣れた町で暮らしていけるよう、地域の特性に応じた魅力ある「まちづくり」を行うことを目的に活動をされています。地域の拠点として様々な人が集まる「まちcafeなごみ」の運営や西宮市と友好関係にある宮城県女川町の物産品の販売なども店内で行なわれています。(写真④・⑤)

(写真④)お米や野菜の販売コーナーがカフェの中にあります。

(写真④)お米や野菜の販売コーナーがカフェの中にあります。

(写真⑤)桃ジュースや桃フレーバーのポテトチップスもあります。

(写真⑤)桃ジュースや桃フレーバーのポテトチップスもあります。

ご協力・ご参加してくださいました「NPO法人なごみ」のスタッフの方、地域にお住まいの高齢者の方々に心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

統合看護学実習(老年看護学分野)

4年生が統合看護学実習(老年看護学分野)で高齢者さんの生きてきた時代背景を学ぶため、高齢者さんのライフヒストリーについてお聞きしました。(写真①)

本来でしたら、老年看護学分野では特別養護老人ホームでの実習が予定されていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、施設での実習を行うことができなくなりました。

今回は、NPO法人なごみさんのご協力で、西宮いきいき体操に通っておられる方々にインタビューをさせていただきました。

場所は鳴尾老人福祉センターで、高齢者の方へお声かけには、鳴尾地区の民生委員さんにお力添えをいただきました。

写真① 高齢者さんにインタビュー中です。

写真① 高齢者さんにインタビュー中です。

昔のことを思い出しながら、高齢者さんも楽しそうにお話してくださいました。

貴重なお話を聞くことができましたね。

老年看護学実習Ⅰ レクリエーション

4年生が「老年看護学実習Ⅰ」でレクリエーションを行いました。

老年看護学実習Ⅰは、在宅や施設で生活している高齢者の看護を学びます。

特別養護老人ホームに入所されている高齢者さんに対して、健康の維持向上を目的にレクリエーションを実施します。

特別養護老人ホームでの実習を行ったグループでは、併設されているデイサービスの利用者様を対象にうちわを使った風船運びのレクリエーションを行いました。(写真①)

※特別養護老人ホーム メヌエット様より撮影許可を頂いております。

①デイサービスでのレクリエーションの様子

①デイサービスでのレクリエーションの様子

新型コロナウイルス感染症による影響のため施設での実習を行うことができなかった実習グループは、西宮市シルバー人材センターの会員様のご協力のもと、認知機能の低下予防の目的に、手作りカードを使った神経衰弱のレクリエーションを行いました。(写真②)

②神経衰弱レクリエーションの様子

②神経衰弱レクリエーションの様子

どちらのグループも楽しいレクリエーションの時間となりました。

ご参加、ご協力いただきましたデイサービスの利用者様、西宮市シルバー人材センターの会員の皆様、ありがとうございました。

小児看護学実習@大学内

オミクロン株の猛威によって、小児看護学実習では病院での実習が困難となっており、学生と教員ともども工夫しながら大学内での実習を行っています。

学生4人に対して教員が3人で実習をします。教員は、子ども役、親役、看護師役、医師役を演じながらできる限り現実感があり、有意義な実習になるように工夫しています。

病気で入院する子どもの事例を通して、症状の観察、バイタルサイン測定、退院指導や入浴介助などの実施を通して、看護過程の展開をしながらケアの評価までを行います。

早く新型コロナが落ち着いて病院で実習できるようになってほしいですね。

看護師役の小笠原先生とともにあいさつに行ってから環境整備をします

看護師役の小笠原先生とともにあいさつに行ってから環境整備をします

ママ役の北尾先生に抱っこされながら血圧を測定します

退院後に気をつけることを説明しています

福井先生が丁寧に実習記録を指導します

プレイルームでのレクリエーション

エビカニクス体操を踊っています!

老年看護学実習Ⅰ レクリエーション

老年看護学実習Ⅰでは、地域の高齢者の方々にご参加いただき、レクリエーションを実施しました。

学生たちは、季節を感じられるテーマを考え、身体機能や認知機能を向上させるレクリエーションを試行錯誤しながら準備し、実施しました。

皆さん盛り上がってとても楽しそうでした!

秋の味覚を収穫しよう!

秋の味覚を収穫しよう!

その後は、高齢者の方々とのコミュニケーションタイムです。

たくさんのことを教えていただきました。

健康の秘訣は何ですか?

健康の秘訣は何ですか?

高齢者の方々と接する機会が少ない学生たちにとっては、貴重な経験となりました。

この学びを今後の実習に生かして頑張りましょうね!

ご協力いただきました西宮市シルバー人材センターの方々には心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

3年生の実習がスタート!

緊急事態宣言も終わり、いよいよ3年生の実習がスタートしました!

小児看護学では、病院での実習に加え、保育園、幼稚園でも実習をして、健康な子どもたちとも関わって学びます。

10月からは県立尼崎総合医療センターでの実習が始まります。コロナ禍で健康管理など注意すべき点は多いですが、教員一同しっかりと学生へオリエンテーションをして安全に実習ができるようサポートしていきます。

小児看護学実習室で直前オリエンテーションをしました。

小児看護学実習室で直前オリエンテーションをしました。

手前の人形はリンゴちゃんというシミュレーターモデルです。

福井美苗先生が丁寧にオリエンテーションをしてくれました。

福井美苗先生が丁寧にオリエンテーションをしてくれました。

小児用ベッドは柵の上げ下げにコツがいります。

小児用ベッドは柵の上げ下げにコツがいります。

安全に柵が上げられるようにもう一度練習します。

ベッドの上にはバイタルサインベビーがいます。

ベッドの上にはバイタルサインベビーがいます。

呼吸数や脈拍数を測定できます。

実習指導者運営委員会・実習指導者研修会

コロナ禍での臨地実習を振り返り、実習施設側と大学側の双方の実習上の課題を明らかにして今後の対策を協議することを目的として、実習指導者運営委員会と実習指導者研修会を開催しました。

対面とオンラインのハイブリッドでの開催となり、医療施設、訪問看護ステーション、介護・福祉施設、計43施設の68名の皆様にご参加いただきました。

まずは、学部長町浦先生による開会の挨拶の後、臨地実習委員長の本間先生より2020 年度卒業生および2021 年度卒業見込み学生の臨地実習の実績についての報告がありました。

その後、各分野より昨年度の実習実績の総括について報告を行いました。

後半は研修会として、大阪大学キャンパスライフ健康支援センター 准教授の望月直人先生をお招きして、「メンタルヘルス上の課題をもつ看護学生への合理的配慮」についての講義をしていただきました。質疑応答では実習施設の皆様より、新人看護師への対応などについて積極的に質問がありました。

コロナ禍という不安定な要素が多い中ではありますが、非常に有意義な時間を実習施設の皆様と共有することができました。

実習施設の皆様におかれましては、今後とも本学学生をよろしくお願いいたします。