カテゴリー「大学の授業」の投稿一覧

大阪コリアタウンでのフィールドワーク

4年生の卒業演習では、ゼミごとにわかれて各教員指導のもと研究を進め、卒業論文をまとめます。小児看護学ゼミの教員は外国にルーツを持つ親子への支援に関する研究をしています。近年では、世界の様々な国の人々が日本で生活しており、医療の場においても多様性・ダイバーシティの理解が求められています。

そこで、小児看護学ゼミでは地域に在住する在日外国人や外国にルーツをもつ方々の歴史や文化を学び、データ収集の参考とするため、大阪の生野区にあるコリアタウンへフィールドワークに行きました。

鶴橋の商店街を歩いて地域に根差して生活されている様子を肌で感じ、大阪コリアタウン歴史資料館にて朝鮮半島にルーツを持つ方々が大阪で生活されている歴史的な背景について学びを深めました。

大阪コリアタウン歴史資料館

学生のレポートでは、

・大阪は多国籍の方々が多く、その国々の文化や特徴を尊重することが大切だと感じた。

・看護師として海外の方の看護を行うときには、相手の文化を尊重できるような食事やケアを提案したいと考えた。

・対象者の文化について知識を増やし、食事の変更などでは栄養士さんとの多職種連携なども行いたいと考えた。

・コリアンタウンはただ韓国の文化を楽しむことができる場所であるという考えであったが、 様々な影響を受けながらも、朝鮮半島にルーツを持つ方々が作り上げてきた街であるということを学ぶことができた。

などの意見がありました。

1年生の基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱが始まりました!

1年生の基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱの演習が始まりました。1年生は初めて実習衣を着用し、緊張しながら演習に臨みました。今回はベッドメーキングとリネン交換を行いました。まず、患者さんにとって安全で安楽で寝心地のよいベッドを作りました。学生たちは事前に学習してきたレポートやノートを見て、考えながらベッドメーキングを行いました。シーツのさばき方や角の作り方は学生にとって難しいポイントですが、学生同士で一つ一つ確認していました。

ベッドメイキングを行っている様子

リネン交換では学生が患者役になり、学生がシーツ交換を行いました。この演習では学生同士の学び合いも大事にしています。お互いに学びを共有し合いながら、一緒に学習しています。

学生が患者役になりリネン交換を行っている様子

わからない所をレポートや教科書で確認している様子

教員が指導を行っている様子

学生たちは「しわのないベッドを作るのが難しいです」「練習します!」と話していました。これから半年間、学生たちは共同しながら看護を学んでいきます。これから頑張りましょう!!

EBN(Evidence based nursing)の演習を行いました!

2年生が看護援助論で、EBN(科学的根拠に基づいた看護実践)の演習を行いました。学生は、これまでに習った基礎看護技術の中で疑問に思った看護援助を検証しました。グループごとにテーマを決めて、学生自身でどのように検証するか計画を立てました。いろいろなテーマがありましたが、その一部を紹介します。

【手洗い】

石鹸の量によって手洗いの清潔度の違いを調べています。

【運動前後の体温と脈拍の変化】

運動前後の脈拍と体温の変化を調べています。

検証後は、結果と考察をまとめて、グループごとに発表しました。

【グループ発表】

1年生の演習見学!

1年生の初期演習Ⅰの授業で、2年生の基礎看護技術演習を見学しました。

2年生はモデルを使って、グリセリン浣腸という排便を促すための援助を行っています。

1年生は見学をして、「後期から始まる演習のイメージが少し持てました」「先輩たちがテキパキされていてびっくりしました」「レポートを見せてもらったらたくさん書いてあって、勉強しないといけないと思いました」と話していました。

後期からは、基礎看護技術演習Ⅰ・Ⅱが始まります。一緒に頑張りましょう!

レクリエーションの体験授業

3年生の精神看護学Ⅱの授業で、創造的な活動とレクリエーションについて考える授業を行いました。

精神看護の場では、入院生活のなかで患者さんたちと絵をかいたり、作品を作ったりする活動を通してかかわることがあります。そういった活動では、どうすればよりよいレクリエーションとすることができるのでしょうか?「画材等をつかって作品をつくりながら時間を過ごす体験」を通して考えてみます。

作品のテーマを考え、創作活動を始めます。

どんな作品ができるのでしょうか

愛、感謝、思い出など様々な感情に関するテーマを表現した作品

作品を皆に紹介し共有しました

遊びの要素が多く含まれるレクリエーションは、緊張感が和らぎ、快さ、心地よさが感じられる活動です。

作品作りを体験して学んだことを実習で活かしていきましょう。

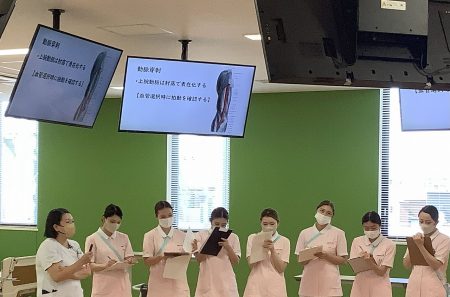

学生の学びが深まるように教員も日々格闘

学生の自己学習をサポートするために、安全で正確な看護技術を実施するための自己学習の仕方やポイントについての動画を撮影しています。「どうすれば学生に伝わるかな?」と教員間で話し合いながら撮影しました。

場面やセリフの確認を教員全員で行い、何度も撮り直して学生に一番伝わる動画を作成しました。学生たちが効果的な学習を行うことができるように、教員は全力でサポートしています!

モデルを使用した口腔内・鼻腔内の吸引(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生がモデルを使って、吸引の演習を行いました。痰などを十分に自分で出すことができない患者に対して、専用のカテーテルを使って痰などを吸引し、苦痛を緩和します。

教員のデモンストレーションでは、安全・安楽な吸引の実施について説明がありました。

デモンストレーションの後は、学生同士がグループとなってモデルを使って吸引を行いました。どのようにカテーテルが入っているか、確認しながら行いました。学生は「カテーテルの挿入が難しいです」「ちゃんと入っているかな?」と言いながら実施していました。患者役の学生は「数秒間、呼吸を止めるだけでも苦しいです」と話していました。吸引を受ける患者さんの心理を想像しながら演習を行うことができました。

学生は演習を通して吸引が患者に苦痛を与える技術の一つであり、解剖学的な知識を正確に理解しておかなければ危険を伴う技術であることを痛感していました。次回は学生同士の吸引です。解剖学的な根拠を持って、患者さんの苦痛を緩和することができるように吸引を行いましょう!

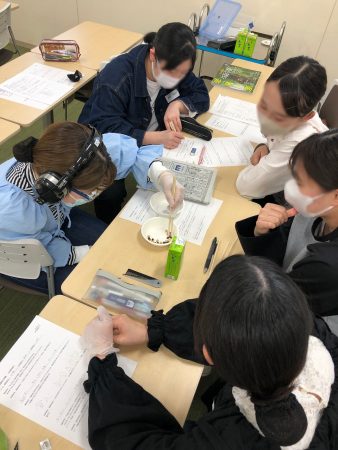

採血のための血管確認(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生が、演習で採血のための血管の確認を行いました。初めに教員から、どのような血管が採血に適しているかの説明とデモンストレーションが行われました。

教員によるデモンストレーションの場面

教員によるデモンストレーションの場面

グループに分かれて、学生同士で血管の確認をしながら静脈のスケッチを行いました。「どの血管が一番いいかな?」と学生同士で話し合いながら確認できていました。血管がわかりづらい場合は、エコーを使って静脈の深さや太さを確認しました。

血管を確認している場面

血管を確認している場面

エコーを使って血管を確認している場面

エコーを使って血管を確認している場面

次回の演習ではモデルを使って静脈血の採取を行います。しっかり復習をして次回に臨みましょう!

体育祭が開催されました!

今年もお天気に恵まれた5月に武庫川女子大学の体育祭が開催されました。

中央キャンパスでは多くの学生でにぎわっています。

きぐるみもお出迎えしてくれました!

学科別クラス対抗のオセロひっくり返しゲームに参加します

大きなオセロなので大変そうですね。

次は「竹取物語」。竹を使った綱引きのような競技ですね

看護学科の学生さん、がんばれー!

ポニーのふれあい餌やり体験イベントでは、4年生の乗馬部の学生さんも参加していました。

罨法の技術を学ぼう!(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生が罨法の演習を行いました。罨法とは、湯たんぽやホットパックなどを使って全身や身体の一部を温めることや、氷枕や氷のうなどを使って冷やすことです。罨法によって、患者さんは身体の苦痛が和らいだり、心地よさを感じることができます。学生同士で実施者と患者役になり、事例を使って演習を行いました。

学生は教員による罨法のデモンストレーションを見て、目的によってどのように罨法を選択するのか、罨法の援助の留意点や根拠などを確認しています。

教員によるデモンストレーションの場面

学生が氷嚢を作成している場面

学生が患者役の学生の頭の下に氷まくらを置いている場面

患者役の学生の顔に細長い氷を入れたゴム嚢をあてている場面

事例を使った演習を通して、学生はまず観察を行い、必要な罨法の援助を考えることができていました。また、学生同士で「どの部位を冷やすと効果的かな?冷やしすぎるとどうなるかな?」と考えることができていました。これからも患者さんの状態に合わせて、援助を考えていきましょう!

老年看護学Ⅱ演習 高齢者交流&高齢者疑似体験

3年生が「老年看護学Ⅱ」の授業で、高齢者交流と高齢者疑似体験の2種類の演習を行いました。

写真①

「高齢者交流」では高齢者との交流を通して、ご協力いただいた高齢者の方の生きてこられた生活の背景や価値観、身体的精神的変化が日常生活にどのように影響しているのかを理解できるように取り組みました。コミュニケーションの方法についても、事前学習を行ってから演習に臨みました。

写真① 高齢者さんへ学生がお話を伺っています。

写真②

「高齢者疑似体験」では、感覚器の機能低下(白内障、加齢性難聴、手指の細かな動作の低下や感覚の低下)について、体験を通して学びました。

白内障の視覚(水晶体が黄色く濁り黄色に見える)が体験できるゴーグル、老人性難聴が体験できるイヤーマフを装着し、手指の巧緻性と感覚の低下を体験するために利き手と反対の手に手袋をして高齢者の感覚を体験しました。

写真② ゴーグルとイヤーマフと手袋を装着して利き手と反対の手で

大豆と小豆を箸でつかんでいます。

高齢者さんとの交流でたくさんのお話を聞くことができました!コミュニケーションをたくさんとることができ、つい世間話までされているグループもあり、高齢者さんと信頼関係をつくる学びにつながっています。また、学生にも高齢者さんから立派な看護師になってね等、たくさんの励ましのお言葉をいただきました!

高齢者疑似体験では、物の見えにくさや聞こえにくさ、手の動かしにくさを体験しました。看護師として介助やケアをする際には、高齢者さんの立場に立って考える大切さを学生が考えるきっかけとなりました。高齢者さんを理解するためには重要な体験だったのではないでしょうか。

ご協力していただきました西宮市シルバー人材センターの会員様にお礼を申し上げます。

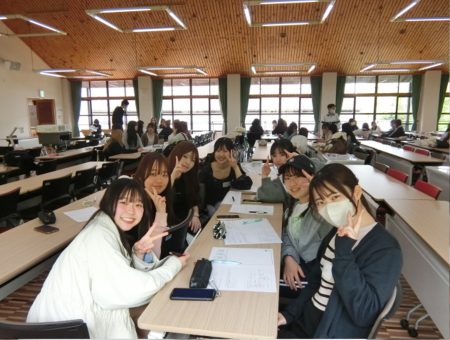

1年生☆彡 丹嶺学苑研修!!

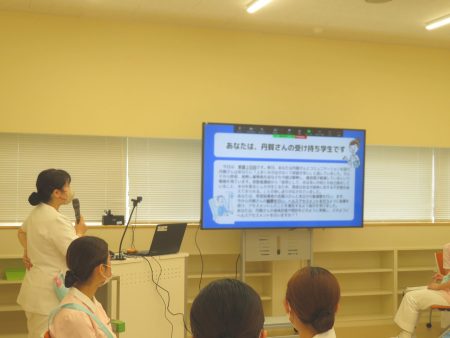

お天気にも恵まれ、今年も1年生は神戸市北区の丹嶺学苑研修センターに行ってきました。

クラスごとにバスに乗って出発します。

走ること約1時間、到着!!

楽しみだな~♪

エントランスでは、武庫川女子大学の人気マスコット、ラビーちゃんがお出迎え。

いらっしゃいませ~♪ byラビー

講堂に集合し、まずは施設使用の注意点等について説明がありました。

また、施設の方からは、自身のご経験をもとに、看護師を目指す学生たちにとても大切な、そして温かいメッセージをいただきました。

続いて、グループワークの時間。

テーマは、「共通教育科目の紹介を通して、履修方法と履修計画を考えよう!」

Aクラス担任の天野先生から説明

共通教育科目とは、全学的に開講されている科目で、学部・学科・学年を超えて、各自が学びたい科目を登録し、履修することができます。

たとえば、「日本語の世界」「平安朝文学の世界」「数や図形の科学」「TOEIC演習」「スペイン語・ハングル語」「英語ライティング」「自己アピールトレーニング」「女性の身体とセクシュアリティ」など、さまざまな興味深い科目があります。

それぞれの学生が受講している共通教育科目について、意見交換を行います。

みんなどんな科目をとっているの?

なんでその科目を選択したの?どんな授業?おススメは??

積極的に意見交換をしながら進めています。

頼もしい!

グループワーク中でしたが、カメラに気付きピースをしてくれました

授業紹介の発表資料を作成します。

Bクラス担任の川端先生は右奥です

担当の先生の似顔絵が流行している様子

―お昼休憩-

本日のランチボックスです!

みんなで仲良く、食べています。

屋外でも昼食を楽しみました~

午後からも引き続き、受講している共通教育科目について、それぞれのグループによる発表が行われました。

どのグループも、わかりやすくてとても素晴らしい発表でした!!

今後、受講科目を選択する際の参考になったのではないでしょうか。

みなさん、しっかりと履修計画を立て、2年生後期までに共通教育科目の単位を取得してくださいね!

丹嶺学苑のマイナスイオンの中、のびのびとしたひと時を過ごすことができました。

これから4年間、みんなで一緒に頑張っていきましょう!!!

滅菌法は難しい・・・(基礎看護技術演習Ⅲ)

2年生の感染予防の演習では、滅菌法を行いました。この演習では、無菌操作が重要です。操作を適切に行えないと、器材が不潔になってしまいます。清潔な状態を保つように、慎重に器材を取りださないといけません。

教員のデモンストレーションを見て、学生たちは滅菌包の取り扱い方を確認しています。

教員のデモンストレーション場面

教員のデモンストレーション場面

器材の受け渡し場面

器材の受け渡し場面

演習後、学生は「簡単そうに見えて難しいです・・・」と話していました。無菌操作は無意識のうちに不潔になってしまうことがあるので、一つ一つの動作を丁寧に行う必要があります。学生同士で確認しながら、日々の演習を積み重ねていきましょう!

「語る・聴く」の意味について体験を通して学ぶ

3年生のグループアプローチの授業がおこなわれました。

グループダイナミクスについての理解を深め、看護におけるグループアプローチについて学ぶ授業です。

この授業では、様々なグループの体験を通して、「グループで語る・聴く意味」について学びます。

聴く姿勢によって、話し手の気持ちがどのように変化するのか、またグループの人数の変化がその場の雰囲気や一人一人の参加者へどのように影響しているのかを体験を通して学びます。

3人グループから6人グループへ

次に24人グループ、48人グループと徐々に円を大きくしていき、その雰囲気や語る・聴くことの違いなどを体験します。

様々なグループを体験し、どのように感じたのかをグループの中で表現することで学びを共有することができました。

創傷処置の演習(基礎看護技術演習Ⅲ)を行いました!

基礎看護技術演習Ⅲが始まりました!

基礎看護技術演習Ⅲは診療補助技術の演習です。学生たちはこれまで以上に緊張感を持って演習に臨んでいます。

今回は創傷処置の演習を行いました。創傷処置は患者の創傷を治癒させるための大切な援助技術の1つです。患者役の学生の腕に模擬の創シールを貼って、学生同士で創洗浄を行いました。

創周囲の洗浄をしています 「きれいに洗えているかな・・・?」

創周囲の洗浄をしています 「きれいに洗えているかな・・・?」

新入生”仲間づくりワークショップ”

昨日の入学式が終わり、今日からいよいよ大学生活がスタートします。

入学式の翌日には大学のガイダンスがありましたが、その前に特別企画の”仲間づくりワークショップ”が開催されました!

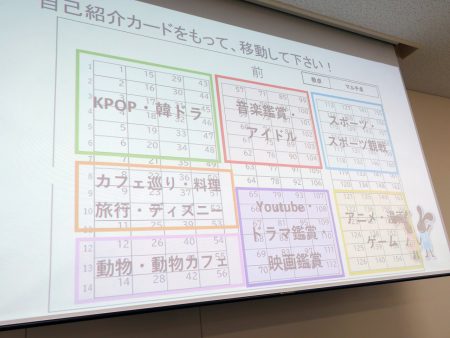

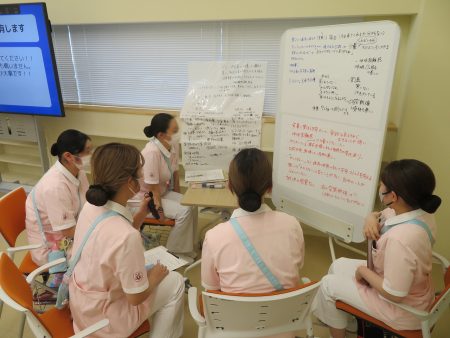

「興味があること」「出身地」のグループごとわかれて、フリートークをします。

前半はK-POPやアイドル、スポーツ、アニメ、映画、動物などにわかれて自己紹介カードを使いながら自己紹介をして、友達を作ります。

「大学に入って友達できるかな・・・」

「ひとりだったら不安だな・・・」という心配はご無用です!

武庫女では担任の先生が仲間づくりもサポートしてくれます。

「あのレポートいつまでだっけ?」

「今日の講義の内容わかった?教えてくれる?」

など、友達がいると授業もクリアしやすくなります。

みんなで連絡先の交換などもして、出身地や最寄り駅が近い学生さん同士で一緒に帰っていく姿もみられました。

なお、兵庫県外からの学生さんも毎年10名ほどいます。

仲間で助け合いながら4年間、がんばりましょう!

老年看護学Ⅰ 高齢者疑似体験&食事援助の演習

1月11日,1月18日 老年看護学Ⅰの授業で高齢者疑似体験&食事援助の演習を行いました。

白内障の視野が体験できるゴーグル、老人性難聴が体験できるイヤーマフ、腰が曲がった姿勢や杖歩行が体験できるシニアポーズを装着し、高齢者の感覚を体験しました。(写真①・②)

(写真①)高齢者疑似体験スーツ(シニアポーズ)を装着してラウンジを歩行しました。

(写真①)高齢者疑似体験スーツ(シニアポーズ)を装着してラウンジを歩行しました。

(写真②)階段昇降や椅子に座り、高齢者の動作を体験しました。

高齢者の感覚を知ることで、どのような看護援助を行えば良いか、考えるきっかけとなったのではないでしょうか。

高齢者さんへの食事援助については、むせ込みを防ぐためのトロミがついたお茶を飲んだり、口腔ケアや義歯の取り扱いについて学習しました。(写真③・④)

(写真③)トロミを付けたお茶を飲んだり、介護食器や食事動作の補助を行う自助具を体験しました。

(写真③)トロミを付けたお茶を飲んだり、介護食器や食事動作の補助を行う自助具を体験しました。

(写真④)義歯(入れ歯)の装着方法について学びました。

演習を通して高齢者さんの気持ちを知る良い機会になったのではないでしょうか。

この体験を通して学んだことや気付きを、教科書で学んだことと結び付けましょう。

しっかりと知識を定着させて、高齢者さんへの看護に生かして下さいね!

ジグソー法を使ったアクティブラーニング

2年生後期の小児看護学Ⅱでは架空の小児患者の事例を使って看護過程を展開していきます。

病院実習ではこの看護過程を使って実習を展開していくので非常に重要です。全員が看護過程を理解した上で実習に臨んでいます。

グループワークを行う前の講義で基礎看護学で習った看護過程についておさらいします。

その後、ジグソー法というお互いに教え合うアクティブラーニングの方法でグループワークを展開していきます。

お互いに責任をもってグループワークに参加できるため、学習が深まります。

ジグソー法のグループワークの進め方について詳しく説明があります。

互いに教えあいながら看護過程を進めていきます。

関連図を考えています。どことどこがつながるかな。

グループワークの最後は、看護上の問題と看護計画を発表していきます。

来年の秋からは病院実習になります。しっかりと理解して実習に臨みましょう!

初期演習Ⅱ:アルバイトのプレゼンテーション!

1年生後期の初期演習Ⅱでは、看護学を学ぶ上での基礎的な演習を行います。

アカデミックライティング(学術的な文章の書き方)やキャリアセンター(就職活動を支援してくれる部署)の見学、ビジネスメールの書き方などがあります。

今回はプレゼンテーションの実践です。

アルバイトの種類ごとにグループに分かれて自分たちの仕事内容、やりがい、将来にどのように役立つかについて、パワーポイントでスライドを作成してプレゼンテーションをしていきます。

2回の授業に分けて発表し、23グループが発表しました。

アルバイトはレストラン、ファストフード、居酒屋、テーマパーク、ブライダルスタッフ、塾などがありました。

発表したら他のグループからの質問に回答します。

居酒屋のグループに対して「まかない(仕事中の食事)はどうなっていますか?」、ブライダルスタッフに対して「一番良かったエピソードは何ですか?」などの質問がありました。

人前で初めて発表したので緊張したと思います。

4年生になると卒業研究の発表会もあり、ひとりで論文作成から発表までしなくてはなりません。

しっかりと、プレゼンテーション技法を学んでいきましょう!

臨場感あふれるシミュレーション:看護アセスメント演習

2年生の演習科目、「看護アセスメント演習」では架空の患者の事例を通して、健康上の問題を査定・評価する知識と技術を習得していきます。

最初に担当の野寄先生から、今日のスケジュール、目標の確認、シナリオの説明などのオリエンテーションがあります。

学生がいる部屋とは別に病室を再現した部屋が準備されています。

シミュレーターの「シナリオ」が患者役として待機してくれています。

まずは、代表グループの学生が情報収集をしに行きます。

はじめて、行くのでとても緊張します。

今日の病状を聴いて、体温、脈拍、血圧などのバイタルサイン測定を行います。

他の学生は、モニター越しに様子を観察します。

そこで得られた情報から患者さんに何が起こっているかアセスメントしていきます。

グループみんなで考えます。

代表のグループが病院の実習指導者役の教員へ報告をします。

はじめて報告するので、ドキドキです。

最後に今日のまとめ、全体共有を行いました。

来年の2月からはいよいよ病院実習です。

しっかりと準備して実習に臨みましょう!