カテゴリー「その他」の投稿一覧

難病支援学術コンソーシアムで院生が最優秀演題賞を受賞!!

「難病支援学術コンソーシアム」で本学大学院看護学研究科博士後期課程の相星香さんの演題が、看護部門の最優秀演題賞に選ばれました。

テーマ:「 炎症性腸疾患患者の身体活動とソーシャルサポートとの関連」

日本の炎症性腸疾患患者の身体活動とソーシャルサポートとの関連を明らかにすることを目的に、アンケート調査を実施しました。

232名の回答を分析した結果、患者の身体活動にはソーシャルサポートが有意に影響していることが示されました。

【相星香さんからのコメント】

このたびこのような賞を賜り、大変光栄に存じます。

開会式直後の大ホールでの優秀演題発表は緊張しましたが、3学術団体の合同学術集会ということもあり、審査員の先生をはじめ、医師・看護・リハビリなど多職種の方々から、今後の研究に向けた貴重な示唆を頂戴することができました。

これからも対象者の生活に寄り添い、明日からの実践につながる看護研究を目指して、引き続き研鑽を重ねてまいります。

いつも丁寧にご指導くださる布谷先生をはじめ先生方に心より感謝申し上げます。

【主指導教員の布谷麻耶教授(成人慢性看護学分野)からのコメント】

「炎症性腸疾患患者の身体活動」に着目した研究は国内外で少なく、その新規性と興味深い知見が得られたことが高く評価され、受賞につながったのではないかと思います。

講演後の質疑応答では、多くの質問や意見をいただき、今後、研究を進めていくうえで貴重な示唆を得ることができました。

この度の受賞を励みに、今後も研究に精力的に取り組み、深められることを期待しています。

今後のさらなる研究のご発展を祈念しております。

おめでとうございました!!!

難病支援学術コンソーシアム in 滋賀

2025年11月28日(金)・29日(土)の2日間、第30回日本難病看護学会学術集会・第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会・第11回神経難病リハビリテーション研究会の合同学術集会として「難病支援学術コンソーシアム」が滋賀県大津市民会館・大津公民館にて開催されました。

本学術集会の大会長は、第30回日本難病看護学会学術集会からは本学の布谷麻耶先生、第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会からは滋賀医科大学の漆谷真先生、第11回神経難病リハビリテーション研究会からは滋賀県立総合病院の中馬孝容先生が務められました。

開会式の様子

開会式の様子

大津市観光キャラクター”おおつ光ルくん”と”琵琶湖“

大津市観光キャラクター”おおつ光ルくん”と”琵琶湖“

本大会は、「つながりが支える難病の新時代」をテーマに、多職種や難病の当事者、家族の方々を中心に全国から総勢1,150名が参加され、非常に多くの演題発表や多彩な講演があり、大変実り多い会となりました。

今回、日本難病看護学会は発足から30周年を迎え、さらに祝福のムードに包まれました。

歴代の代表理事の先生方と布谷大会長

歴代の代表理事の先生方と布谷大会長

150を超える一般演題の中から優秀演題として選ばれた8演題の講演発表があり、さらにその中からネットワーク部門、看護部門、リハビリテーション部門それぞれの最優秀演題賞が選出されました。

看護部門の最優秀演題賞は、本学大学院看護学研究科博士後期課程の相星香さんが受賞されました。

おめでとうございます!

おめでとうございます!

2日間にわたるコンソーシアムでは、災害対策についての市民公開講座&交流会もあり、難病療養者や医療者に加え、一般市民の方も含めて活発な意見交換がなされていました。

災害対策の交流会の様子

今回、初の3学術団体合同開催となりましたが、「つながりが支える難病の新時代」に向かうべく、非常に重要な学術集会となりました。

療養環境を整える〜寝心地の良いベッドを目指して〜

1年生が基礎看護技術演習Ⅱで療養環境を整える技術を学びました。

まず初めに患者さんが入院中に過ごす環境とは何か、ディスカッションを行いました。

汚れのない、きれいなベッドであることはもちろん、音や光、においにも配慮した

療養環境を整えていくことの必要があるという意見が出ていました。

次に、しわのない美しいベッドを作成する技術演習を行いました。

患者さんに援助内容について説明を行い、

ベッドを整えていきます

ボディメカニクスを意識して、自分の体も守ります。

(ボディメカニクスとは、最小限の力で安全に効率的な動作をすることです)

教員にも相談しながら、ベッド作成について学ぶことができました。

患者さんが入院中に多くの時間を過ごす、ベッドを含めた環境について、

いろんな視点から考えることができました。

前向きに療養生活が送れるよう、環境を整えることを大切にしていきましょう。

看護師への第一歩 〜技術演習から始まる学びの道〜

今回は看護学生として1番初めの技術演習である基礎看護技術演習Ⅰをご紹介します。

前期で学んできた、「看護師とはなにか」「患者さんとはどのような存在か」

ということを考えながら、後期は看護の基礎となる技術を演習で学んでいきます。

最初に学ぶのは感染予防技術です。

患者さんのお部屋に伺ったり、患者さんと接するときに必要な

手洗い、手指消毒、エプロンの装着など、感染予防技術を学びます。

まずは手洗いです。洗い残しがないよう、入念に洗います。

洗い終わったら、どのような部位に洗い残しが多いか、

特殊なライトを当ててチェックします。

どのような場所に洗い残しがあるのか、記録していきます。

丁寧に洗ったつもりでも、手のしわや爪と指の間に洗い残しが多いことがわかりました。

次に、患者さんの体の支え方、車椅子などに移動する時の援助の方法を学びました。

患者さんの安全・安楽を大切に、自立を妨げないよう援助します。

加えて、看護師となる自分たちの体に負荷がかからないよう、意識して実施しました。

ストレッチャーでは声を掛け合い、チームワークを発揮して

患者さんをベッドからストレッチャーに移動する技術を学びました。

看護の基礎なる技術を学ぶとともに、患者さんとの関わり方など態度も学んでいきます。

素敵な看護師になれるよう、頑張っていきましょう!

保健師コースの院生主催!まちcafeなごみでの健康測定会

大学院看護学研究保健師コースの院生4名が、

まちcafeなごみで健康測定会を開催しました。

まちcafeなごみは、東鳴尾町にある、毎週月曜日から土曜日まで毎日オープンしているカフェで、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、地域にお住まいの方だれもが参加することができます。

保健師コースの院生は、まちcafeなごみの「つどい場カフェ」や「まちのよろず屋」などに毎月参加し、地域にお住まいの方々の健康や生活の実態、まちcafeなごみで活動されている方の思いなどを学ぶ、フィールドワークを行っています。

今回は、昨年度に引き続き、院生主催の健康測定会を実施しました。

健康測定会では、骨の健康チェック、血圧測定、健康相談を行いました。

当日は、あいにくの雨となりましたが、地域にお住まいの6名の方が参加してくださりました。

受付を済ませたら、まずは骨の健康度測定、

その後に血圧測定と結果の説明を行います

骨の健康度を測りましょう

骨の健康度を測りましょう

食事や運動について、日頃から気を付けていることはありますか?

食事や運動について、日頃から気を付けていることはありますか?

参加者の方々とじっくりお話をすることができました

骨の健康チェックや血圧測定を行うことで、ご参加いただいた方とともに健康について一緒に考えることができる、とても有意義な時間となりました。

また測定後は、日頃の食生活や運動習慣、健康意識などのお話をゆっくりお伺いすることができ、貴重な学びの機会となりました。

ご参加いただいた方からは、

「骨の測定を初めて行い、日頃の食事や運動について振り返る良い機会になった」

「普段はなかなか話題にしない健康について、話すことができて嬉しかった」

「定期的に開催して欲しい」という声が聴かれました。

昨年に続き、打合せから当日の運営までご協力いただいた、まちcafeなごみのスタッフさんからは、「参加している方が、いきいきと話をしている姿を見て、良い機会になっていると感じる」という言葉をいただきました。

今回、まちcafeなごみで実施した、骨の健康チェックを含む健康指標の測定や血圧測定は、

武庫川女子大学看護学部まちの保健室・健康相談ひろばで実施しています。

次回は、 1月14日(水)10:30~12:00 に

武庫女ステーションキャンパスレクチャールーム(阪神電車 鳴尾・武庫川女子大学前駅 高架下)にて

「健康相談ひろば:健康相談(健康相談&健康指標の測定)」を行います。

詳しくは、下記のURLをご参照ください。

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kango/health/health.html

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

MUKOJO看護 同窓生のつどいを開催しました!

10周年記念行事に続き、看護学部にゆかりのある方々をお迎えして「MUKOJO看護 同窓生のつどい」を開催しました。

ラビ―ちゃんも参加しました!

ラビ―ちゃんも参加しました!

会場には、卒業生、修了生、元教職員、現教職員が集まり、学生時代の思い出や近況について語り合う和やかな時間となりました。

ドリンクやお菓子を楽しみながら、懐かしい再会を喜ぶとともに、新しいつながりも生まれていました。

ご歓談の様子

ご歓談の様子

当日は、德重先生が司会を務め、開会にあたっては学部創設当時から在籍している片山先生より温かいメッセージがありました。

「おたのしみ企画」では、学部にまつわるクイズが出題され、大いに盛り上がりました。

クイズを真剣に考えています

クイズを真剣に考えています

最後に、布谷先生より閉会の挨拶があり、参加者全員で記念撮影をしました。

笑顔にあふれる素敵なひとときとなりました。

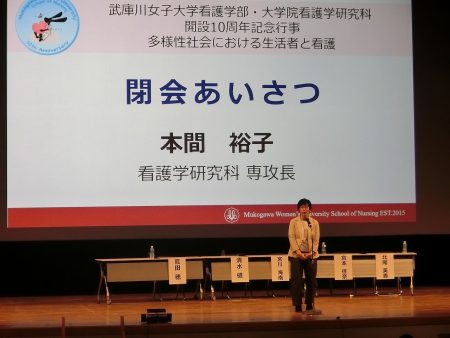

武庫川女子大学看護学部・大学院看護学研究科開設10周年記念行事を開催いたしました

2015年に武庫川女子大学に看護学部・看護学研究科が開設して10周年を迎えました。

看護学部・看護学研究科の開設10周年を記念して、9月20日(土)に武庫川女子大学公江記念講堂にて「多様性社会における生活者と看護」を開催いたしました。

会場には、地域住民の方をはじめ、学生や卒業生、実習施設関係者など多くの方々にご来場いただきました。

寳田学部長・研究科長の開会のごあいさつ

寳田学部長・研究科長の開会のごあいさつ

髙橋学長からのごあいさつ

髙橋学長からのごあいさつ

第1部では、本学初代看護学部長・看護学研究科長の阿曽洋子名誉教授より、「生活者と看護360°看護力」と題し、本学開設時のエピソードや、「360°看護力」に込められた記念メッセージをいただきました。続いて、フリーアナウンサーの清水健氏をお迎えし、「ひとつの家族のカタチ」と題して話題提供をいただきました。

阿曽名誉教授より記念メッセージ

阿曽名誉教授より記念メッセージ

フリーアナウンサーの清水 健氏

フリーアナウンサーの清水 健氏

第2部のパネルディスカッションでは、「多様性社会における生活者と看護」のテーマで、第1部に続き清水健氏と、看護学部の卒業生や看護学研究科の修了生、看護学科の教員がそれぞれの看護体験を語り、清水氏との意見交換を行いました。

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子

進行役の和泉学科長と清水教授

進行役の和泉学科長と清水教授

本間専攻長の閉会のごあいさつ

本間専攻長の閉会のごあいさつ

看護学研究科専攻長の本間先生より閉会のあいさつをもって、無事に10周年記念行事が閉会されました。

この記念行事を通じて、あらためて一人ひとりが看護について考える貴重な機会になりました。

ご参加いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

10周年記念行事記念品

10周年記念行事記念品

まあいいかCafe & Marcheに参加しました☕🌼

9月21日の世界アルツハイマーデーに合わせて、「まあいいかCafe & Marche」がLavy’s Cafeにて開催されました!

今回、本学からは看護学科11名、建築学科1名、教育学科1名、福祉学科1名、経営学科1名の合計15名の学生がボランティアとして参加しました💐

このCafeでは、認知症を抱えている方や、地域でまだまだ活躍したい方がホールスタッフ(キャスト)として接客をされています。今回は5名の方のご参加がありました。学生たちは、そのサポート役や呼び込み役を体験させていただきました。

ちょっとした間違いも「まあいいか」と一緒に楽しむ、不思議でほのぼのとした空間が広がり、とてもあたたかい雰囲気でした☺️✨

さらに詳しい様子は武庫川女子大学のホームページでも紹介されています!

武庫川女子大学NEWS:https://info.mukogawa-u.ac.jp/publicity/newsdetail?id=5131

参加した学生たちは、

🌸地域で暮らす高齢者の方々と直接コミュニケーションをとれたこと

🌸認知症や障がいがあっても安心して暮らせる社会について考えるきっかけになったこと

🌸学部を超えて学生同士がつながれたこと

など、多くの学びや経験を得ることができました。

「サポートしている」というよりも、学生自身が大切なことをたくさん学ばせていただいた時間になりました。

学生スタッフが活躍しました! ~まちの保健室@ららぽーと甲子園~

まちの保健室では、看護学部の学生がボランティアとして活動に参加し、「学生スタッフ」として活躍しています。

今回の記事では、まちの保健室「学生スタッフ」の活動を紹介します。

8月6日(水)に、ららぽーと甲子園で「まちの保健室」を開催しました。

看護学部の教職員に加え、学生スタッフ、大学院保健師コースの院生、西宮市の保健師、西宮市薬剤師会の薬剤師が参加し、健康相談(血圧測定)と骨の健康度測定、血管年齢測定、お薬相談を行いました。

今回、参加した学生スタッフは1年生が4名、2年生が5名、4年生が3名の12名でした。

看護学部の学生が、ボランティアとしてまちの保健室に参加するのは、今回が3回目です。

学生スタッフは、会場への呼び込み、受付、骨の健康度や血管年齢の測定補助、血圧測定などを担当しています。

お揃いのポロシャツを着て、いよいよ活動スタート!!

「まちの保健室に参加してみませんか?」

勇気を出して通りがかりの人に声をかけます

「参加してみようかな」まちの保健室に来てくださった女性

学生スタッフは嬉しい気持ちでいっぱいになりました

「こんにちは!」受付では、さわやかな笑顔でお出迎え

血管年齢測定と骨の健康度の測定

「測定が終わるまで、しばらくそのままでお待ちください」

院生さんと一緒に測定のお手伝い

健康相談ブースで血圧測定

「普段の血圧はどのくらいですか?」

緊張しながらも、練習を積んできた血圧測定を実践

今回が初めてのボランティア活動で、参加前には不安があったという学生もいましたが、参加後には「楽しかった」「また参加したい」という声が多く聞かれました。

実習で出会う患者さんとは違った、地域で生活する方々の健康や生活について知ることができる、そして、他学年の学生や教員と関わることができる、貴重な機会となったようです。

まちの保健室と健康相談ひろばでは引き続き、ボランティアとして活動に参加する学生を募集しています。

看護学部の学生の皆さん、まちの保健室や健康相談ひろばに参加してみませんか?

学生の皆さんの参加をお待ちしています!

次回は、 10月22日(水)10:30~12:00 に、武庫女ステーションキャンパスレクチャールームにて「健康相談ひろば:健康相談(子育て相談&乳幼児の計測)」を行います。

詳しくは、下記のURLをご参照ください。

https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kango/health/health.html

地域の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

令和7年度 実習施設就職説明会が開催されました!

2025年度は、8月5日、6日の2日間にわたって、実習施設様を対象とした就職説明会を開催いたしました。

今年度は以下の19施設様にご参加いただきました。

<8月5日>

・社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院

・医療法人 協和会

・地域医療機能推進機構( JCHO )大阪病院

・西宮すなご医療福祉センター

・社会医療法人真美会 大阪旭こども病院

・地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター

・市立伊丹病院

・市立豊中病院

・大阪大学歯学部附属病院

<8月6日>

・医療法人光愛会 光愛病院

・医療法人尚生会 湊川病院

・明石こころのホスピタル

・兵庫県立尼崎総合医療センター

・社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院

・医療法人社団清和会 笹生病院

・独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院

・兵庫医科大学病院

・医療法人信和会 明和病院

・大阪大学医学部附属病院

(施設名はご発表順に掲載)

ご参加いただきました施設の皆様、本当にありがとうございました。

病院の理念や看護部の理念、力を入れて取り組んでおられる新人教育・継続教育の特徴を中心に、各施設様の特色についてご説明を頂きました。

いくつかの施設様からは、本学の卒業生も一緒にご参加いただきました。

就職を決めた理由や就職してからのご自身の経験、後輩たちへのメッセージなどを話してくださり、頼もしく成長した姿に教員一同感動しておりました。

卒業生の皆さん、おかえりなさい! ~2025年度ホームカミングデー~

2025年8月4日の午後、卒業生のホームカミングデーを開催しました。

まずは、卒業生と、これから就職活動・実習が始まる3年生との交流会が行われました。

3年生は、先輩から就職活動や国家試験、実習についての体験談を聞くことができる貴重な機会に、初めは緊張の面持ちでしたが、徐々に笑顔も見られるようになり、

「いつから就職活動を始めましたか?」

「今働いている病院を選んだ理由は何ですか?」

「仕事のやりがいや楽しさはどんな時に感じますか?」

などなど、積極的に質問をしていました。

卒業生は、そんな後輩たちの質問に対して丁寧に答え、親身にアドバイスをしてくれていました。

その後、卒業生と教員との座談会を行いました。

卒業生が働き始めてから現在まで、看護師として奮闘してきた経験談を聞いているうちに、あっという間にお開きの時間となりました。

卒業生の皆さんの元気な表情を見ることができ、嬉しく思いました。

また、いつでも遊びに来てくださいね!

8月のオープンキャンパスを開催しました😊✨

8月9日(土)・10日(日)の2日間、オープンキャンパスを開催しました!

2日間で合計300名を超える方にお越しいただき、にぎやかな時間となりました😊

9日には種村先生、10日には浅野先生が看護学科についてわかりやすく説明してくださいました!

基礎看護学実習室では、「手洗い体験をしてみよう!」の演習体験を行いました👐✨

手洗いチェッカーを使用して、自分の手がどのくらいキレイに洗えているかを確認することができます!

成人・老年看護学実習室では、「実際にAEDを触ってみよう!」の演習体験を行いました⛑️🚑

AEDや心臓マッサージについて教員の説明を聞いた後、在学生のサポートを受けながら心臓マッサージを実際に体験することができます!

教員による相談コーナーでは、9日は早川先生、10日は片山先生が入試や学校生活について親身にお答えしました📝💬

さらに、在学生もオープンキャンパスに参加しているので、受験対策から入学後の授業や実習、アルバイトやサークルとの両立、寮や一人暮らしのことまで、リアルな声を直接聞くことができます🙋♀️💭

次回のオープンキャンパスは、9月21日(日)開催予定です!

皆様のご参加を心よりお待ちしております🤗✨

次回、オープンキャンパスのお知らせ

次回のオープンキャンパスは、

2025年8月9日(土)・8月10日(日) に開催されます。

瞬間カロリーチェックをはじめとする、さまざまな体験イベントがおこなわれます。

ご参加いただいた方には、くる巻き保冷温バッグやコームなどのプレゼントも!

学生、教員一同お待ちしております。

ぜひお越しください。

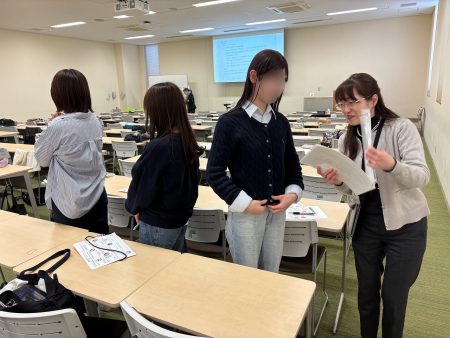

2025年度 第1回オープンキャンパスが開催されました!

6月22日(日)にオープンキャンパスが開催されました。

暑い中100名を超える、たくさんの方にお越しいただきました

2025年度第1回オープンキャンパスの様子をご紹介します。

まず初めに、浅野先生による学科説明が行われました。

次に、それぞれの実習室で行われたブースのご紹介です。

母性・小児看護学実習室では、教員と共に学生スタッフが実習室の紹介を行いました。

展示ブースでは生まれる前の赤ちゃんの大きさ、色んな種類の母子手帳などが展示され、

体験ブースでは、赤ちゃんの心臓の音を聞いてみたり、赤ちゃんの抱っこ体験ができました。

基礎看護学実習室では、映像による演習内容の紹介や模型の展示、

実際に演習で使用する器材について説明が行われました。

成人・老年看護学実習室では物品の展示と、心臓マッサージやAEDの使用を体験できました。

こちらのブースでも教員とともに学生スタッフが心臓マッサージの方法やAEDの使用方法を説明していました。

心臓マッサージがどれくらい効果的だったか数値化されるため、いい点数が出ると嬉しそうな声が聞かれました。

実習室紹介の最後は公衆衛生・在宅・精神看護学実習室です。

こちらの実習室では、住み慣れた家で看護を受けながら生活している方々の生活について

展示が行われました。教員から家のベッド上で髪の毛を洗う方法について説明され、

参加者の皆様は「なるほど〜」と興味深そうに話を聞かれていました。

続きまして、皆さんが楽しみにされているMukojo看護学生のユニフォーム試着ブースです。

看護学生の先輩がまとめ髪にするのをお手伝いし、ユニフォームの試着を行いました。

楽しそうに赤ちゃんモデルを抱っこし、記念撮影を行う様子がみられました。

最後に相談コーナーです。こちらのブースでは勉強のことや学校生活のことなど、

悩みや疑問などの聞きたいことを直接教員や在学生に質問されていました。

アンケートに答えてくださった方にはプレゼントも、、、

暑い中、足を運んでいただきありがとうございました。

次回は7月13日(日)に開催予定です。

皆様のご参加を心よりお待ちしています♪

第61回 武庫川女子大学体育祭が開催!

5月17日、「第61回 武庫川女子大学体育祭」が開催されました。当日はあいにくの雨模様となりましたが、多くの学生や関係者が参加し、会場は熱気に包まれました。

昼頃には雨も上がり、会場のキッチンカーで食事や飲み物を楽しむ様子が見られました。

競技では、ドッジボールや綱引きなどが行われ、各チームが力を合わせて競い合いました。

和気あいあいと競技に参加し、体育祭を存分に楽しんでいました。

笑顔と声援が絶えず、大いに盛り上がった体育祭となりました。

母性看護学実習 学内演習で実習準備をすすめています

母性看護学実習の学内演習の様子です。

5月からの臨地実習に向けて、本日は褥婦さんへの看護を演習します。

模擬事例の褥婦と新生児(モデル)の様子をまずは観察して、どのようなケアが必要であるかを考えます。

グループメンバーで、褥婦と新生児のケアについて話し合って計画します。

褥婦さんへのケアをロールプレイしている様子です。

学生は褥婦さん役の学生と会話しながら、全身状態の観察をすすめていきます。

見学している学生も、観察項目を確認しながら真剣に学生のケアを見守ります。

グループで協力しながら、実習を乗り切りましょう!

丹嶺学苑日帰り研修

4月25日に、神戸市北区の丹嶺学苑において1年生を対象とした日帰り研修が行われました。

研修では「受講している共通教育科目の内容を知ろう」というテーマで、グループに分かれ、それぞれ受講している共通教育科目の紹介と理解を深めるための発表に取り組みました。

それぞれ工夫を凝らして発表を行いました。

昼食にはおいしいお弁当をいただきました。

自由時間にはテニスやバドミントンを楽しみました。

この研修を通じて、学生同士のつながりを深める貴重な機会となりました。

これからの4年間、仲間たちと一緒に頑張りましょう!

各委員会オリエンテーション・看護科学館オリエンテーリング

4月7日に新入生の各委員会オリエンテーション・看護科学館オリエンテーリングが開催されました。

まず、各委員会オリエンテーションでは、就職や奨学金、学生生活、臨地実習について、それぞれの先生方から説明がありました。

各委員の先生方から説明がなされる様子

看護科学館オリエンテーリングでは、看護科学館の各教室や設備を回り、クイズやゲーム等に参加することで、教室や実習室、AEDやゴミ箱といったさまざまなものの配置を知ることができます。

武庫川女子大学の関連ワードで伝言ゲームをしている様子

武庫川女子大学の関連ワードで伝言ゲームをしている様子

母性・小児看護学実習室で探し物ゲームをしている様子

母性・小児看護学実習室で探し物ゲームをしている様子

成人・老年看護学実習室でキーワードゲームをしている様子

成人・老年看護学実習室でキーワードゲームをしている様子

入学してまだ日が浅い新入生のみなさんですが、すでに各グループでしっかり協力し合い、和気あいあいと楽しそうなオリエンテーリングとなりました。

新入生歓迎・仲間づくりワークショップ

入学式が終わり、いよいよ大学生活がスタートします。

入学式の翌日に特別企画の「仲間づくりワークショップ」が開催されました!

このワークショップでは、「好きなものは?」「出身地は?」「自分を動物に例えると?」など、事前のアンケート結果から、各グループにわかれて、フリートークをします。

同じ趣味の人と話したり、初めての会話を楽しんだり、自然と仲間ができる時間です。

これからの4年間を一緒に支え合う仲間づくりの第一歩になりました。

助け合いながら、楽しく充実した4年間を一緒に過ごしていきましょう!

ようこそ看護学部看護学科へ!11期生入学式

2025年4月3日、春の穏やかな日差しのなか、85名の新入生が看護学部看護学科の門をくぐりました。

それぞれ大きな希望と期待を胸に、新たな大学生活をスタートさせました。

新入生は、真剣なまなざしで多くの先生方の話に耳を傾け、その言葉一つひとつをしっかりと受け止めている様子が印象的でした。

これからの4年間、楽しいこともあれば、壁にぶつかることもあるかもしれません。

それでも、同じ志をもつ仲間とともに、支え合い、学び合いながら歩んでいく日々は、きっとかけがえのない時間になるはずです。

看護師という大きな目標に向かって、第一歩を踏み出した皆さん。

皆さんの挑戦と成長を全力で応援します。

満開の桜

入学式への参加

新入生の歓迎ボード

学部長からのメッセージ

学科長からのメッセージ