カテゴリー「大学の授業」の投稿一覧

基礎看護技術演習Ⅲ~注射法~

2年生の基礎看護技術演習Ⅲでは、注射法の演習が始まりました。注射の技術は、1年生の基礎看護技術や解剖・

《教員とともに皮下注射部位を確認し注射モデルに実施をしている場面です》

学生たちは、初めて触れる注射器や注射針の取り扱いに苦戦したり、初めての経験にとても緊張していました。そして、患者役を通して注射をされる患者さんの思いや身体的な侵襲について考えながら、安全に注射を行うことの難しさを感じていました。患者さんへの安全・安楽な技術を習得するために、練習を行いスムーズにできるように頑張りましょう!!

《注射モデルを装着した患者役の学生に筋肉注射を実施している場面です》

卒業生が訪問してくれました

一昨年に卒業したおふたりが大学を訪問してくれました。

看護師2年目になったところで、「『1年目だから』と大目に見てもらえた3月までとは違って大変」ということでした。それでも、「すこしずつ慣れてきて仕事の楽しさが実感できるようになった」とのことで、たくましいですね!

学生時代から仲良しのおふたりは、それぞれ大学病院、専門病院で勤めています。

せっかくなので、これから病院実習が控えている3年生の授業の前に登壇してもらい、実習を乗り切るコツ、国家試験対策、就職対策についての質疑応答をしてもらいました。

実習の予習課題は早めに終わらせておく、インターンシップについてはこまめに情報収集しておく、などのアドバイスがありました。

これからの活躍が楽しみです。今後もがんばってください!

老年看護学Ⅱ演習 高齢者交流&高齢者疑似体験

4月21日、3年生が「老年看護学Ⅱ」の授業で、2種類の演習を行いました。

写真①

「高齢者の生きがいとQOL」では高齢者との交流を通して、ご協力いただいた高齢者の方の生きてこられた生活情報と価値観を理解できるように取り組みました。コミュニケーションの方法についても、事前学習を行ってから演習に臨みました。

写真②

「高齢者疑似体験」では、感覚器の機能低下(白内障、加齢性難聴、手の巧緻性の低下)について、体験を通して学びました。

写真①:高齢者さんとコミュニケーション中

写真①:高齢者さんとコミュニケーション中

写真②:細かい動作が難しいです!

高齢者さんとの交流でたくさんのお話を聞くことができました!

高齢者疑似体験を通して、高齢者さんを理解するためには重要な体験だったのではないでしょうか。

3年生 精神看護学 ~グループで語る・聴く~

『グループアプローチ』という授業で、グループ(集団)の中で自分のことを話し、他者の話を聴くという演習をしました。

最初は3人、そして6人、12人…と、だんだんグループが大きくなっていきます。

グループが大きくなればなるほど、話しにくかったかな。

でも、「自分にはなかった考えや体験を聴くのは新鮮だった」という声もたくさんありました。

さいごはひとつの大きな円になって、ひとことずつ、この演習で感じたことを共有しました。同じ演習を体験しても、感じたことはそれぞれに違うものですね。

だからこそ、それらを共有するということの意味についても考える時間となったのではないでしょうか。

ここで感じたことや考えたことは、きっと実習にも活かされるはず!

1年生★丹嶺学苑研修

2022年4月26日、本学の北摂キャンパスである丹嶺学苑での研修が行われました。

これは、「初期演習Ⅰ」の授業の一環であり、毎年1年生が4月に研修へ行きます。

この研修で初めて話をするクラスメイトも多く、友達ができる機会になります。

入念に健康チェックをしてバスに乗り込みます。

体調に変わりはないですか?

体調に変わりはないですか?

いざ、出発!!!

いざ、出発!!!

丹嶺学苑は神戸市北区にあります。

丹嶺学苑は神戸市北区にあります。

中央キャンパスからは約50分であっという間です。

外観はこんな感じでリゾートホテルのようでとても綺麗。

例年看護学部は4月下旬にいきます。八重桜が見頃です。

例年看護学部は4月下旬にいきます。八重桜が見頃です。

まずはクラブ活動、委員会活動などの「学友会活動」とその意義についての授業です。

その後はお待ちかねの昼食。

丹嶺学苑のお弁当は華SAKUの内野屋さんが作ってくれます。

なのでとても美味しい!

順番に並んでお弁当を受け取りに行きます。

順番に並んでお弁当を受け取りに行きます。

鶏肉と卵たっぷりのポテトサラダでした。

鶏肉と卵たっぷりのポテトサラダでした。

午後からはレクリエーション。グループでの自己紹介です。

まだ4月なのでここで友達をたくさん作りましょう!

担任の古川先生も一緒に聞いています。

楽しそうでいいですね。

最後は玉入れ大会!

カゴをめがけて投げます。

とても盛り上がりました!

結果はBクラスの勝利!大喜びする古川先生とそれを見て大笑いする北尾先生

という感じであっという間に楽しい1日が終わり、帰路につきました。

コロナが少し落ち着いてイベントができるようになって本当に嬉しいです。

4年間このメンバーで、授業に実習に国家試験に頑張りましょう!

看護援助論「EBN演習での実験」

2年生の看護援助論では、看護に基づく根拠を考える思考を養うことを目的に「EBN演習」という授業を行っています。学生達は基礎看護技術で学習した看護技術から独自の疑問を見出し、その疑問を解明するために実験計画を作成し、計画書をもとにグループで実験を行います。

「湯たんぽの保温時間」について調べているグループ

「清拭の際のタオルの種類による汚れの落ち度」について調べているグループ

マーキングした部分の汚れ(赤い点線の部分)をタオルで落とし、タオルの種類の違いによって汚れの落ち具合に変化があるのか、ブラックライトで汚れを可視化し調べています。

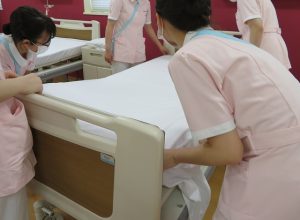

「崩れにくいベッドメーキング」について調べているグループ

基礎看護技術演習で学習したベッドメーキングのいくつかの方法を実践し、それらの方法で実践したときの「しわ」「崩れ方」の違いを調べています。

予想通りの実験結果が得られ納得しているグループもあれば、予想と反した実験結果で頭を悩ませているグループもありました。 今後は、EBN演習での学びを実践に活かしていきましょう!!

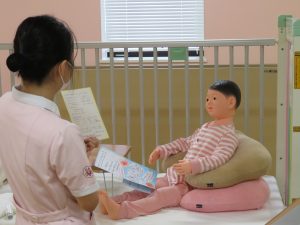

小児看護学実習@大学内

オミクロン株の猛威によって、小児看護学実習では病院での実習が困難となっており、学生と教員ともども工夫しながら大学内での実習を行っています。

学生4人に対して教員が3人で実習をします。教員は、子ども役、親役、看護師役、医師役を演じながらできる限り現実感があり、有意義な実習になるように工夫しています。

病気で入院する子どもの事例を通して、症状の観察、バイタルサイン測定、退院指導や入浴介助などの実施を通して、看護過程の展開をしながらケアの評価までを行います。

早く新型コロナが落ち着いて病院で実習できるようになってほしいですね。

看護師役の小笠原先生とともにあいさつに行ってから環境整備をします

看護師役の小笠原先生とともにあいさつに行ってから環境整備をします

ママ役の北尾先生に抱っこされながら血圧を測定します

退院後に気をつけることを説明しています

福井先生が丁寧に実習記録を指導します

プレイルームでのレクリエーション

エビカニクス体操を踊っています!

基礎看護技術演習Ⅰの自主練習

現在、1年生は基礎看護技術演習Ⅰの実技試験に向けて自主練習中です。

毎週金曜日が基礎看護学の演習日なのですが、それ以外の日も空き時間に学生が予約をとって自主的に練習をしています。

何度も練習をしてスムーズに実施できるよう頑張りましょう!

基礎看護学実習室では多くの学生が練習しています

血圧測定の練習

コロトコフ音が聴こえる場所に聴診器をあてます

ベッドメイキングの練習

膝を曲げて重心が下がっていますね

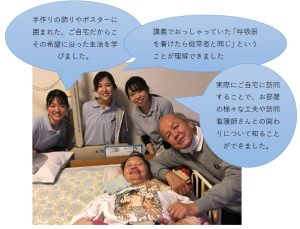

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者である米田晴美さんのご講義とご自宅訪問

10月26日の看護学部2年生の「公衆衛生看護学」の講義に、西宮市在住のALS患者である米田晴美さんをゲストスピーカーとしてお招きしました。今年度で3回目です。

晴美さんは、ALSを発症されて20年目です。

日常の生活、発症からの経過や思いを語ってくださいました。

語りは夫の裕治さんです。

ALS患者であるか、そうでないかに関わらず、当たり前の日常を家族との過ごし、豊かな人生を歩む晴美さんのご様子に触れ、学生は、病気にとらわれず、全人的に看護の対象となる方や家族を理解する必要性に気づく貴重な機会になりました。

昨年に起きた、ALS嘱託殺人に関するご意見もお伺いしました。

学生は、誰しもがあたり前のように「生きたい」と思える社会、言える社会に、という思いを強くしました。

人工呼吸器を装着している晴美さんの「口の動きの読み取り」にチャレンジ!同行してくださったヘルパーさんに助け船を出してもらいました。

後日に、大学院保健師コースの院生がご自宅を訪問させていただきました。

訪問看護師さんとヘルパーさん、笑顔の晴美さんのご様子を拝見しました。

晴美さん手作りの掛け軸

公衆衛生看護学 和泉

基礎看護技術演習Ⅰ「バイタルサインの測定」

1年生後期の基礎看護技術演習Ⅰでは、「バイタルサインの測定」に関する基礎知識と実施における原理原則、安全・安楽・正確に測定する方法について学びます。

バイタルサインとは直訳すると「生命の兆候」であり、一般的には呼吸や脈拍、血圧の値などを示します。

1年生の後期になって「看護」らしい内容が一気に増えてきます。学生さんたちも「看護学生になったんだ!」と実感すると同時に、学習内容がより専門的に、難しくなってきますので大変な時期でもあります。

何回も練習してスムーズに測定できるようになりましょう!

少人数のグループで丁寧に説明してくれます。

少人数のグループで丁寧に説明してくれます。

脈拍を測定しています。触れていますか?

脈拍を測定しています。触れていますか?

血圧を測定するためにマンシェットを巻きます。

血圧を測定するためにマンシェットを巻きます。

これが最初は難しい!

先生が丁寧に教えてくれます。

先生が丁寧に教えてくれます。

前期の授業も大詰めです!

世間では7月22日はオリピックのため祝日なのですが、本学の学生さんにとっては前期授業の大詰めとなっています。

1時間目は1年生の疾病治療概論、授業最終回です。老年看護学の岩﨑幸恵先生が「脳神経、筋肉の働きと病態生理」について講義をしました。

「今からお話する認知症の中核症状はとても重要です。テストにでるかも・・・だから今しっかりと覚えましょう!」と熱弁されていました。

実は、岩﨑先生は1年生の担任です。担任の学生さんたちの前で専門的な内容の授業をするので、いつも以上に気合が入ります。最後の30分間は期末テストです。1年生ははじめての試験なので、さぞかしドキドキしたことでしょう。さて、認知症の中核症状の問題はでたのでしょうか、でなかったのでしょうか。

3時間目は2年生の小児看護学Ⅰの最終回です。まずは福井美苗先生の「悪性新生物、血液・造血器疾患と看護」の後半の内容です。こちらの科目も授業後半の期末テストに、「でるかも・・・いやでないかも」という内容がしっかりと説明されていました。本学の先生方は学習への動機づけがとても上手です。

4時間目は3年生の家族看護学の最終回で北尾美香先生が担当です。

まずは小テストをして、その後に解説をしました。

まずは小テストをして、その後に解説をしました。

グループワークでは「 自分の家族が病気やけがをした時の体験についてまとめてみましょう。それぞれの家族成員にどのような影響があったかを考えてみましょう。」というお題をもとに、学生間でプレゼンテーションをして意見交換をしました。

3年生は9月から実習がはじまります。患者さんはもちろんのこと、そのご家族についても看護の対象であると意識しながら看護への理解を深めてもらいたいですね。

2年生 基礎看護技術演習Ⅲ~注射法~

6月25日,7月2日の基礎看護技術演習Ⅲでは,「薬液準備」「皮下注射」「筋肉注射」の演習を行いました.6月25日は,薬液を注射器に詰める作業・注射の部位確認.7月2日はモデルを使って筋肉注射と皮下注射の実施をしました.

教員によるデモンストレーションを見た後,演習に入りました.

解剖を思いだしてくださいよ!と熱く説明する片山恵先生

みんな真剣に聞いています

中殿筋への筋肉注射をアドバイスする古川亜衣美先生

部位は?角度は?

注射は,患者さんの不安や緊張を伴う看護技術です.患者役への声かけを忘れず,一つひとつの手順を確認しながら安全な注射の実施ができた演習でしたね.

成人看護学Ⅱ(慢性期)★血糖自己測定・インスリン自己注射★

2021年6月22日、成人看護学Ⅱ(慢性期)の授業で「血糖自己測定・インスリン自己施注」の講義・演習が行われました。

密を避けて、1階では川端教授によるインスリン自己注射、4階では布谷教授による血糖自己測定が行われました。

軽快なトークで展開されます、川端京子先生

軽快なトークで展開されます、川端京子先生

腹部モデルをつけて、実際にインスリン自己施注を実施します。

チェックリストを見ながら真剣に取り組んでいます

チェックリストを見ながら真剣に取り組んでいます

「ダイアルは上に向けよう」説明中、種村智香先生

「ダイアルは上に向けよう」説明中、種村智香先生

同時に4階では、血糖自己測定が行われています。

やさしく語りかけます、布谷麻耶先生

やさしく語りかけます、布谷麻耶先生

チェックリストを見ながら真剣に取り組んでいます

チェックリストを見ながら真剣に取り組んでいます

実際に穿刺して血糖を測定します

実際に穿刺して血糖を測定します

3年生みんな、一生懸命に取り組んでいました。

患者さんの療養生活を少しでもイメージできるように、また、患者さんの痛みを理解しようと努力する看護師になってくれたらいいなと願っています。

9月からは、いよいよ病院実習ですね!!一緒に頑張りましょう!!!

基礎看護技術演習始まりました!!(2年生)

「感染予防の具体的対策」の演習が行われました.

感染予防は,自分自身が感染対策を行うだけでなく,自分が感染の原因菌やウイルスの媒介者とならないために必要なことです.

正しい手洗いや個人防護具の着脱等について,学んでいきました.

患者様を感染から守れるように・・・

基本的な事を徹底することで,患者様を感染から守れるんだな!!よし順番通りに着脱・・・あれ?

目に見えなくても細菌やウイルスは付着しているんです.要注意です!!と指導している片山恵先生

清潔?不潔??と質問する松尾香織先生

必要な看護技術習得のために,演習が続けられるよう感染予防対策の徹底に努めます!!

看護学部入学式

今年も看護学部に83名の新入生が入学されました。

去年はコロナの影響で受験勉強がとても大変だったと思います。

入試も例年以上に体調管理に注意を払ったことでしょう。

4月からは、新しい学生生活のスタートです!

履修登録や学習の進め方などいろいろと覚えることばかりですが、4年間しっかりと学んで思い出深い学生生活にしましょう!

中央キャンパスの桜がとてもきれいでした(4月1日撮影)

小児看護学Ⅱ バイタルサイン測定・点滴の固定・身体計測の演習

小児看護学Ⅱの授業で以下の項目の演習を行いました。

・バイタルサインベビーを使った子どもの呼吸数、脈拍数、心拍数の測定

・点滴の固定

・身体計測

子どものバイタルサインを測る場合、ただ測定するだけではいけません。

小さい子どもを測定する際には、怖がらないようにおもちゃであやしたり、

そして笑顔で声かけをすることが大切です。

笑顔で接していたつもりでも、実際には思っていた以上に硬い表情だったりします。

真剣になるほどなおさらですね。

この演習では、バイタルサインを測定する時の自分の表情や声かけを自身のスマホで動画を自撮りし、振り返りを行います。

笑顔で測定できましたか?

笑顔で測定できましたか?

「点滴の固定」では、子どもの腕だけのモデルに点滴の針を挿し、

シーネという副え木のようなもので固定しました。

子どもの細い血管に点滴を入れるのはとても難しいですね。

子どもの細い血管に点滴を入れるのはとても難しいですね。

「身体計測」では、子どもの身長・体重・頭囲を測定します。

ちゃんと正しい位置にメジャーが当たっているか、

ちゃんと正しい位置にメジャーが当たっているか、

お互いに手技をチェックし合います

実習でも笑顔で子どもたちに接することができるように心がけましょう!

小児看護学Ⅱ:対面授業がはじまりました。

暑かった日々も終わり、あっとう間に10月です。

最近では急に寒くなり、学生の服装にも変化がみられます。

武庫川女子大学の看護学部では、9月から後期の授業がはじまっており、対面授業も徐々に再開されています

2年生後期の小児看護学Ⅱは主に学内で演習をしていきます。

グループワークを行う前の講義で看護過程について学び、

講義を担当するのは植木慎悟先生で、

マスクをつけ、換気をしながら授業をします。

マスクをつけ、換気をしながら授業をします。

スライドをレーザーポイントで示しながら授業を進める植木先生

スライドをレーザーポイントで示しながら授業を進める植木先生

8月までは遠隔授業が主だったのですが、

この授業の様子を動画で撮影し、授業のあとでweb配信しています。

それにより、「授業を繰り返し何度も聞ける」「復習がしやすい」といったweb授業の良さも取り入れながら対面授業を行っていきます。

来週からは、

1年生 基礎看護技術演習Ⅱ ベッドメイキングの演習

後期からは、実習室での演習が始まり、今回はベッドメイキングの演習を行いました。実習室は空気清浄機と窓の開放で換気!!演習前に体温測定を行い、平熱の学生しか実習室に入れません。毎日健康チェックをして自己管理、教員にその結果体調不良がないことを報告してから演習に参加します。

手順の確認中

手順の確認中

シワのないように・・・「む・ず・か・し・いぃぃぃ」!!

シワのないように・・・「む・ず・か・し・いぃぃぃ」!!

思いのほか体力も技術も必要なベッドメーキング。実際に行ってみることの大事さを感じた1日だったと思います。清潔で心地よいベッドを作り、安全で快適な病床環境を保つことを目的に学生達は、シーツにシワが寄らないように、何度も練習していました。

努力あるのみ!頑張ろう!!

ミニ文化祭開催!

1年生では1年を通して「初期演習」という授業があります。

この初期演習では看護に限らず、大学生として身に着けておくべき様々な知識や技術を習得します。

大学生として身に着けておくべき大事なこと、

その一つが「同級生のつながり」、ですよね!

このコロナ渦において、同級生のつながりは非常に取りにくくなっています。

この状況の中、大学全体で行う文化祭についても中止になってしまいました。。

しかし、何もしないのはつまらない!ということで、

看護学部では「ミニ文化祭」を企画し、10月21日に開催をいたしました。

文化祭の飾りつけ

文化祭の飾りつけ

この文化祭は、同じ趣味を持つもの5~6名をグループとし

自分たちの好きなもの、伝えたいことを動画またはポスターで発表することとしました。

また、ミニゲーム等も企画しました。

短時間ではありましたが、全員の出し物が終わり、

動画部門・ポスター部門で良かった出し物の投票が行われました。

動画部門で1位に輝いたのは、「吹奏楽大好きチーム」の心理テスト!

ポスター部門で1位に輝いたのは、「お肉大好きチーム」の、「コロナが終息したら行ってみたいおススメの場所」

各地の見どころを一覧にしてました。

各地の見どころを一覧にしてました。

コロナ渦が落ち着いた後が楽しみになりますね! 優勝者の5人です!

優勝者の5人です!

順位はつきましたが、それぞれのチームで楽しみながら作成した作品はプライスレス!

ミニ文化祭は楽しく大成功に終わりました!

老年看護学Ⅰ演習 高齢者疑似体験

9月17日・24日、老年看護学Ⅰの演習で高齢者疑似体験を行いました。

遠隔授業が多かったので、久しぶりの対面授業ではワイワイしゃべりたい気持ちがありましたが、その気持ちを抑えきっちりディスタンスを保ちました。

白内障が体験できるゴーグル、老人性難聴が体験できるイヤーマフ、腰が曲がった姿勢を体験できるシニアポーズを装着し、高齢者の感覚を体験しました。

ディスタンスを保っています。

ディスタンスを保っています。

薬を取り出すのも一苦労です。

薬を取り出すのも一苦労です。

ルーペを使うと良く見えます!

ルーペを使うと良く見えます!

腰が曲がった状態で歩くのは疲れます。

腰が曲がった状態で歩くのは疲れます。

視野が狭いので階段はゆっくり気を付けて!

視野が狭いので階段はゆっくり気を付けて!

感染予防対策として、マスクの着用と手指消毒、演習物品を使用毎に消毒したり演習中はディスタンスを保つことを行いました。

時間や手間はかかりましたが、この高齢者体験を通して高齢者の気持ちを知る良い機会になったのではないでしょうか。

学部長の

学部長の