カテゴリー「大学の授業」の投稿一覧

MFWI研修 Day 2 – 授業開始

最高気温42度です。避暑に来たはずなのに…。

MFWI研修第2日。到着が一日遅れたため、さっそく授業開始となりました。

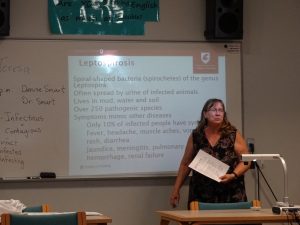

午前中は英語の授業。Nursingクラスの担当はTeresa先生です。

Teresa先生の英語の授業中

Teresa先生の英語の授業中

午後はワシントン州立大学看護学部からDenise Smart先生にお越しいただき、感染症管理に関する講義を受けました。

スライドには難しそうな単語が並んでいますが、学生は準備万端で授業に臨んだので、授業内容が理解できたそうです。

武庫女グッズをお土産に

武庫女グッズをお土産に

Smart先生と記念撮影

Smart先生と記念撮影

授業とMFWI生活のオリエンテーションの後は、Resident Assistantのジュリーさんとジェンガで盛り上がりました。

倒さないように慎重に…

倒さないように慎重に…

Oh, my God!

Oh, my God!

明日は初めての週末。バスに乗ってダウンタウンに遊びに行きます。

MFWI研修 Day 1 – 到着!

国際看護学・実践看護英語という選択科目の一環で、アメリカ分校であるMukogawa Fort Wright Institute (MFWI)に2週間滞在します。

8月8日(水)の朝、阿曽洋子学部長、藤原千惠子学科長、教務担当事務の田中菊代さんにお見送りいただき、元気に伊丹空港から羽田空港に向けて出発…

のはずが、搭乗した飛行機のトラブルで欠航に。その日は自宅に戻り、翌日出発することになりました。

新大阪から新幹線で品川、バスで羽田空港に行き、ロサンゼルスへ。

行ってきまーす(2年生)

行ってきまーす(2年生)

がんばりまーす(3年生)

がんばりまーす(3年生)

飛行機に乗り込みます。今日は離陸するかな…

飛行機に乗り込みます。今日は離陸するかな…

ロサンゼルスからシアトルに乗り継ぎ…

遅い昼食

遅い昼食

シアトル経由でスポケーンに。新大阪を出発してから24時間以上過ぎていました。

学生寮は歴史的な建造物

学生寮は歴史的な建造物

部屋にはかわいい表札

部屋にはかわいい表札

待ちに待った夕食の後、簡単にオリエンテーションを受けました。

みんな元気です!

みんな元気です!

食堂から寮への帰り道、寮で一緒に生活しながら英語やアメリカ文化を教えてくれるResident Assistantから図書館と教室の場所を教わりました。

いよいよ明日からさっそく授業が始まります。今日はゆっくり寝ましょう。

最後になりましたが、翌日の便をすばやく手配してくださったアサヒトラベルインターナショナルの皆様、私たちをスムーズにスポケーンまで連れてきてくださった添乗員の片山様に心よりお礼申し上げます。

他学年による演習サポート(成人看護学急性期)

3年生の成人看護学(急性期)の演習で、1年生と4年生の学生が模擬患者さんとしてサポートしてくれました。

今回の演習の内容は術後ケアをテーマに、

・呼吸方法(腹式呼吸)

・弾性ストッキングの装着(血栓予防)

・手術直後のバイタルサインや全身状態の観察(傷の状態や挿入物の確認)

・ベッドからの離床の援助

を実施していきました。

どうすれば患者さんの観察がもれなく・手早く・負担なく行えるか、グループで作戦会議をして実践します。

「持ち上げずにどうやってドレーンを移動させたらいいの~?」

「持ち上げずにどうやってドレーンを移動させたらいいの~?」

「2回目はとてもスムーズに出来てたよ」先輩から心強いコメント。

「2回目はとてもスムーズに出来てたよ」先輩から心強いコメント。

患者さんスタイルでくつろぐ出待ちの学生たち

患者さんスタイルでくつろぐ出待ちの学生たち

お腹のドレーンや点滴などたくさん管を付けてスタンバイ

お腹のドレーンや点滴などたくさん管を付けてスタンバイ

患者役の学生はこのために授業の1時間前から準備してくれました(ありがとー♪)

点滴管理の演習(3年生・成人看護学慢性)

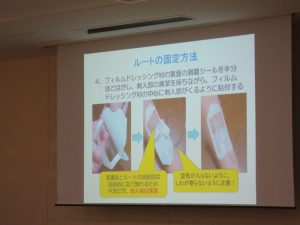

3年生が点滴の滴下調整と刺入部の固定の演習を行いました。

一般的に『注射や点滴をする=看護師のお仕事』というイメージがあるかと思いますが・・・

とても難易度の高い技術なのです!

まず、点滴を固定する方法を学びます。

固定するテープを準備して・・・

固定するテープを準備して・・・

点滴を腕につなぐ管=ルートの固定方法について指導を受けます。

患者さんの血管に挿入している部分=刺入部を不潔にしないように注意しながら実施してみましょう。

空気が入らないようにテープを慎重に貼ります。

空気が入らないようにテープを慎重に貼ります。

ルートが抜けないように固定しています。

ルートが抜けないように固定しています。

実習室では、点滴の滴下数調整について演習をしていました。

滴下数の計算方法について指導を受けます。

滴下数の計算方法について指導を受けます。

滴下数の計算は苦手な学生さん多いですが、間違えると患者さんの命に関わります。国家試験にも頻出項目です!

計算ができたら滴下の調整をしてみましょう。

時計の秒針と滴下を同時に見ながら調整します。難しい・・・

時計の秒針と滴下を同時に見ながら調整します。難しい・・・

武庫川女子大学看護学部では看護師として就職した時に即戦力になれるよう、実践的な演習を行っています。

初期演習:教員へのインタビュー

1年生から始まっている初期演習の一環として、教員にインタビューをしてみる演習が行われました。

みんなの前で発表している場面

みんなの前で発表している場面

大学生として学業に専念することはもちろんですが、

社会の一員として、必要最低限の接遇やマナーはしっかりと身に着けておく必要があります。

そのため、一番身近な「目上の人」としての教員とお話をしてみる機会が作られました。

わが看護学部では約40名の教員が在籍しています。

その教員一名に対して3名程度の学生がインタビューを行います。

まずは教員にメール。

丁寧な言葉でご都合をお伺いします。

日時が決まったら、いくつかの質問(看護を選んだ理由や現在行っている研究など)を教員に投げかけます。

そして、インタビューで得た情報をもとに発表します。

図にしたりして、視覚的にわかりやすい説明でした

図にしたりして、視覚的にわかりやすい説明でした

きれいな色使いで、先生の雰囲気も伝わってきますね

きれいな色使いで、先生の雰囲気も伝わってきますね

皆さん、まだ名前と顔が一致していない先生たちの特徴が垣間見れるいい機会にもなりましたね。

Anita先生の留学準備レッスン(国際看護学)

武庫川女子大学にはMukogawa Fort Wright Institute (MFWI) というアメリカ分校があります。米国ワシントン州スポケーン市にあるこの分校ではさまざまな留学プログラムが準備されています。

看護学科も今年度から選択科目「国際看護学」と「実践看護英語」の一環で夏休みにMFWIに滞在し、英語やアメリカ文化を学んだり、医療施設を見学したりするプログラムが始まります。今年は看護学科2年生・3年生に加え、大学院生もサマー・プログラムに参加します。

4月から「国際看護学」「実践看護英語」の授業や国際センターによる留学準備ガイダンスが始まっています。今回は本学共通教育部のAnita Aden(アニータ・エイデン)先生による事前準備レッスンをご紹介します。

Yaaay!!と盛り上げる陽気なAnita先生

Yaaay!!と盛り上げる陽気なAnita先生

ワシントン州スポケーン市の紹介から始まり、MFWIについてお話しされました。キャンパスは人間より鹿やリスの方が多いとか?!

昼休みなので、ランチを食べながらのレッスンです

昼休みなので、ランチを食べながらのレッスンです

サマー・プログラムを楽しむコツ「E・N・J・O・Y」も教わりました。

(わたしは後でAnita先生からスポケーン市のおいしいカフェを教わりました。)

出発まであと1ヶ月になりました。暑い日本の夏から脱出するのが楽しみです。

グループアプローチ(精神看護学・3年生)

3年生の精神看護学の授業でグループアプローチの体験学習をしました。小グループで話をし、聴くひとの反応でどんな影響が起こるのか考えます。

次にグループで「子供のころに大切にしていたもの」について話し合いました。

共通して大切に感じたことは何かな?。

小グループから大人数のグループに変えて、話の伝わり方やディスカッションの進め方はどうすればよいのか、などを体験を通して学習しました。

まずは6~7人のグループで。

まずは6~7人のグループで。

グループの1人がテーマに沿って話をし、聞き役は相手をしっかり見て、うなづいたり驚いたりGoodな反応を表現します。

一生懸命聞いてくれると話してても気持ちいいですね。

一生懸命聞いてくれると話してても気持ちいいですね。

次は目を合わせず、聞いてるのか聞いてないのか判らないBadな態度で。

なんだか発表者の声も小さくなっているみたい。

なんだか発表者の声も小さくなっているみたい。

「も~我慢できない!! 反応せずに聞くなんて出来ないですぅ。」

「も~我慢できない!! 反応せずに聞くなんて出来ないですぅ。」

ちゃんと話を聴く姿勢が身についてるってことですね。

さらに、この授業を通して理論的なアプローチ方法を知ることが出来ましたね。

2年生 体位変換、移動・移送の演習

6月18日に発生した地震により被害にあわれた皆様にお見舞い申し上げます。地震当日は休講になりましたが、武庫川女子大学では被害に遭われた方々や地域、一日も早い復旧に力を尽くす方々を支える看護師を育成すべく、日々授業が行われています。

基礎看護学の演習として、ベッド上の患者さんの体位変換、移動・移送の演習を行いました。

まずは田丸朋子先生によるデモンストレーション。

上田記子先生が患者役となって水平移動するシーンです。

患者さんが安全なように、不快な思いをさせないように、そして安楽なように実施するには細やかな配慮が必要になります。

こういったことをきちんと実施するには人体の解剖も理解しておかないといけません。

また、看護師自らも楽に実施できるようボディメカニクスを最大限に活かす必要があります。

デモンストレーションのあとは3人一組となり、患者役・看護師役になって演習していきます。

「体位変換の際に手はどの位置だった?」

「体位変換の際に手はどの位置だった?」

山口晴美先生が直接説明します。

足の曲げ方にも、技術がありますね

足の曲げ方にも、技術がありますね

今までの授業で得た知識も利用して、演習に臨みましょう!

妊婦健診&妊婦体験:母性看護学演習(3年生)

看護学科3年生の看護学演習シリーズ・母性看護学編です。疑似妊婦体験と妊婦健診の演習を行いました。

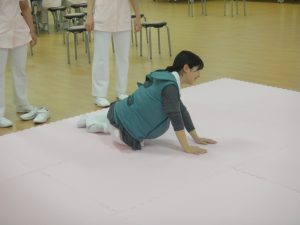

疑似妊婦体験では妊婦体験ジャケットを着用して、トイレ・入浴・階段昇降など日常生活で行っているさまざまな行為を体験しました。

靴下を脱ぐのも履くのも一苦労

靴下を脱ぐのも履くのも一苦労

階段を降りるとき、大きなお腹で足元が見えるかな?

階段を降りるとき、大きなお腹で足元が見えるかな?

あ~疲れた~と横になるのも大変。

あ~疲れた~と横になるのも大変。

妊婦腹部触診モデルを使って、妊婦さんの健康診査をします。

「お腹の赤ちゃんの心音が聞こえるかな?」

「お腹の赤ちゃんの心音が聞こえるかな?」

優しく説明する母性看護専門看護師の大西舞子先生

これらの演習は8月のオープンキャンパスでも体験できます。スケジュールなど詳しいプログラムが決まり次第、コチラでご案内します。ぜひ、お越しください!

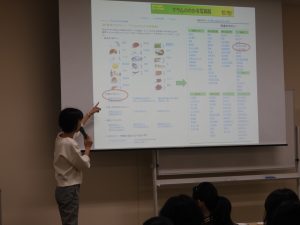

栄養についての演習(成人看護学・慢性期)

成人看護学・慢性期の授業風景です。今日は栄養についての講義・演習です。

布谷麻耶先生による講義

布谷麻耶先生による講義

お弁当に入っている物の栄養・カロリーを調べてみよう

お弁当に入っている物の栄養・カロリーを調べてみよう

おいしそうなお弁当ですね!

次は成分栄養剤(エレンタール)を作ってみます

次は成分栄養剤(エレンタール)を作ってみます

フレーバーと水を入れたら・・・

フレーバーと水を入れたら・・・

力いっぱい振ります!!

力いっぱい振ります!!

でき上がりました!

でき上がりました!

写真はコーヒーフレーバーです。

患者さんのなかには毎日毎食この作業を行っている方もいます。

この授業を通して、患者さんの気持ちに寄り添える体験ができましたね。

1年生初期演習:教員の経験談

初期演習では授業の受け方や勉強の仕方など、

大学生活を有意義に過ごしていくためのプログラムになっています。

今回の初期演習では、生き生きとした女性教員を代表する基礎看護学助教の上田記子先生からの講義でした。

勉強の仕方や、授業の受け方、プライベートと勉強のバランスなどの学生時代のお話や、

看護師として過ごした喜怒哀楽あふれる体験談などをざっくばらんに話してもらいました。

きっと、良い将来像を描ける機会になれたのではないでしょうか。

こんな笑顔の素敵な女性になれるよう、実りのある学生生活を送りましょう!

楽しく体験談を語る上田先生

楽しく体験談を語る上田先生

授業風景

授業風景

学生もメモを取って参考にしている様子でした

家庭訪問の演習:在宅看護学(3年生)

先日は大学院保健師コースの家庭訪問演習をご紹介しましたが、看護学科3年生も在宅看護学実習に備えて、家庭訪問の演習を行いました。

看護師の仕事は病院だけではなく、自宅で療養している方を訪問して、看護技術を展開することも大切な仕事です。

患者さんから看護師役の学生がお話を聞いているところ

患者さんから看護師役の学生がお話を聞いているところ

今回の演習では、患者さん役、看護師役、家族役、観察者(他のグループメンバー)を設定して、自宅訪問場面をシュミレーションして、よかったところ、悪かったところなどをみんなでディスカッションを行いました。

訪問終了。帰りの挨拶をしているところです

訪問終了。帰りの挨拶をしているところです

自宅に入らせていただくには、行儀やマナーも含めて大切な技術が必要ですよね。 気持ちよく患者さんに受け入れてもらえるように、事前に練習しておきましょう!!

血糖自己測定・インスリン自己注射演習(成人看護学・慢性期)

3年生の前期では後期から始まる臨地実習に向けて、看護実践力を高めるための授業を行っています。「成人看護学II(慢性期)」で行われた看護技術演習をご紹介します。

糖尿病をもつ患者さんの看護に欠かせないのは、血糖自己測定とインスリン自己注射の指導です。

演習に先立ち、布谷麻耶先生の講義

演習に先立ち、布谷麻耶先生の講義

川端京子先生によるインスリン自己注射の説明

川端京子先生によるインスリン自己注射の説明

さあ、クラスメートと協力しながら、自分でやってみましょう。

インスリン自己注射中。正確にできているか、ペアの学生がチェックしています。

インスリン自己注射中。正確にできているか、ペアの学生がチェックしています。

血糖自己測定をしているところ

血糖自己測定をしているところ

患者さんに正確にわかりやすく説明するためには、まずは自分でスムーズにできるようになりましょう。

2年生 基礎看護学実習Ⅱ

2年生時に行われる基礎看護学実習Ⅱでは、

初めて「受け持ち患者さん」を持つ実習になります。

この基礎看護学実習Ⅱの前に、オリエンテーションがありました。

2年生の5月に見学実習へは行っているのですが、受け持ち患者さんを持つ実習は初めてなので、

オリエンテーションにも緊張の色が見えました。

基礎看護学の久米弥寿子教授による事前オリエンテーション

基礎看護学の久米弥寿子教授による事前オリエンテーション

オリエンテーション風景 皆さんナース服で聞いています

オリエンテーション風景 皆さんナース服で聞いています

今回のオリエンテーションでは、要項の確認や記録の書き方指導のほかに、

ちょっと変わった試みとして、教員による「寸劇」を行っています。

教員同士で学生役、患者役となり、あるコミュニケーション場面を演じました。

説明だけよりも面白く、記憶に残りますね。

2年生はこの基礎看護学実習Ⅱが終わると、いよいよ各論実習にむけての

勉強が始まります。

基礎での経験を忘れず、がんばってほしいですね。

基礎看護技術演習Ⅰ EBN演習

2年生が基礎看護技術演習の授業でEBN演習に取り組みました。

EBN演習は、学生自身が思う看護技術の「なぜ・なに」を

学生自身が考えた検証方法で解明する演習です。

武庫川女子大学の特色ある授業のひとつになります。

今年も様々なテーマがありました。

車椅子と歩行でのバイタルサインの違い

車椅子と歩行でのバイタルサインの違い

マットレスの違いによる体圧の違い

マットレスの違いによる体圧の違い

外れにくい包帯の幅・巻き方

外れにくい包帯の幅・巻き方

などなど、興味深いテーマに皆さん、一生懸命取り組みました。

年が明けて1月9日、そのEBN演習の発表会です。

発表時間8分では足りない!熱い発表が続きます。

途中から1年生も聴きに来てくれました。

来年のEBN演習も楽しみですね。

実習だより:母性看護学編

第1期生の実習が昨年10月から始まりました。学生たちは病院や訪問看護ステーションで元気に実習しています。

母性看護学実習では、産科病棟で主にじょく婦さん(産後の女性)と赤ちゃんを受け持ち、母乳育児の援助や赤ちゃんの沐浴など、母子とその家族に対するケアについて学びます。

学内でしっかり準備をしてから、病院実習に臨みます。

赤ちゃんの心音を聴き、心拍数を測っています。

沐浴の練習

まずは自分で授乳できなければ、じょく婦さんに援助はできません。

乳房モデルを着けて、赤ちゃん人形で練習します。

じょく婦さんや赤ちゃんは毎日、変化していきます。学生たちも日々成長する赤ちゃんに置いていかれないよう、一生懸命勉強しています。

初期演習:アルバイトのプレゼンテーション

看護学科の1年生の初期演習では、大学生として看護学生としての基本的なスタディ・スキル(学習するための力)について学びます。

今回はプレゼンテーション(複数の対象者に発表、説明すること)について講義で学び、実践をしました。では一体何についてプレゼンしたかというと、今しているアルバイトごとのグループに分かれて、「自分たちのしていることの紹介」「やりがいは何か」「将来にどのように役に立つと考えるか」などについて話し合ってパソコンでスライドを作り、発表をしてもらいました。

ちなみに1年生がしているアルバイトは以下の通り。居酒屋9名、和食・日本料理・寿司、5名、ファミレス14名、焼肉4名、カフェ・ファストフード12名、パン・ケーキ屋4名、スーパー・コンビニ5名、食品販売6名、洋服・雑貨販売・書店7名、塾講師8名、スポーツクラブ受付2名、診療所・介護3名、コンサートスタッフ・テーマパーク5名、結婚式場3名でした。アルバイトをしていない学生も4名いて、4名が通っている自動車教習所についてプレゼンをしました。

アルバイトが将来どのような役に立つか、では「幅広い年齢層のお客様と関わるのでコミュニケーション能力が上達する」「敬語が上手になる」「自分で考えて言われる前に主体的に動けるようになる」「報・連・相が身につく」などさまざまな意見がみられました。

皆、緊張しながらも相手に伝わるように工夫しながらプレゼンをしていましたよ。

ファミレスグループ

ファミレスグループ

居酒屋グループ

居酒屋グループ  洋服・雑貨販売・書店グループ

洋服・雑貨販売・書店グループ

塾講師グループ

塾講師グループ

ブライダルスタッフ(結婚式場)グループ

ブライダルスタッフ(結婚式場)グループ

初期演習:甲子園会館の見学

看護学部の初期演習ではさまざまなことを学びます。その中でも武庫川女子大学の歴史について学ぶ機会もあり、今日は甲子園会館にやってきました。

甲子園会館は武庫川女子大学の建築学科のある上甲子園キャンパスにあり、学院バスで約5分ほどでくることができます(最寄り駅はJR甲子園口駅)。

この甲子園会館はもともとはホテル(旧甲子園ホテル 昭和5年竣工)であり、日本に残る数少ないライト式の建築であり、国の近代化産業遺産および登録有形文化財に登録されています。帝国ホテルの常務取締役でホテル界の第一人者といわれた林愛作(1873~1951)の理想にもとづき、F.L.ライト(米・1867~1959)の愛弟子・遠藤新(1889~1951)が設計しました。

映画「ALWAYS 続 三丁目の夕日」、「日本のいちばん長い日」、生田斗真主演の映画「秘密」などのロケ地としても有名な建築です。

看護学部1年生の90名が1時間、甲子園会館を案内していただき歴史ある建築について学ぶことができました。

多くの学生さんは、このような素晴らしい建物が武庫川女子大学のキャンパスにあってほんとうに恵まれた環境で学べているのだと実感できたようです。

バスで約5分で到着

バスで約5分で到着

庭園側から見た甲子園会館

庭園側から見た甲子園会館

1階ロビー

1階ロビー

打出の小槌文様の噴水がある小階段

打出の小槌文様の噴水がある小階段

小児看護学Ⅱの演習:バイタルサイン・点滴の固定・身体計測(2年生)

小児看護学Ⅱの授業で以下の項目の演習を行いました。

・バイタルサイン(呼吸数、脈拍数、心拍数)測定

・点滴の固定

・身体計測

子どものバイタルサインを測る場合、ただ測定するだけではいけません。

小さい子どもを測定する際には、怖がらないようにおもちゃであやしたり、

そして笑顔で声かけをすることが大切です。

笑顔で接していたつもりでも、実際には思っていた以上に硬い表情だったりします。

真剣になるほどなおさらですね。

この演習では、バイタルサインを測定する時の自分の表情や声かけを自身のスマホで動画を自撮りし、

振り返りを行います。

笑顔で測定できましたか?

「点滴の固定」では、子どもの腕だけのモデルに点滴の針を挿し、

シーネという副え木のようなもので固定しました。

針が抜けないように、そしてテープがきつすぎないように工夫が必要です

「身体計測」では、子どもの身長・体重・頭囲を測定します。

お互いに手技をチェックし合います

実習でも笑顔で子どもたちに接することができるように心がけましょう!

ちなみに、今年8月のオープンキャンパスでは今回行ったバイタルサインの測定の仕方を体験できるプログラムになっていました。

来年のオープンキャンパスでもお楽しみに!

初期演習:養護教諭について

看護学部1回生では、看護だけでなく大学生活に関することや授業全般に関係することについて、「初期演習」という授業の中で学習します。

これまでにも、

「大学での勉強の方法」や

「ユニフォーム着用時の身だしなみ」など、

いろんな授業の一場面を記載してきましたが、

今回は養護教諭に関する授業内容になりました。

養護教諭に興味がある学生がいるとのことで、

特別支援学校での養護教諭の経験を持つ教員の北尾美香先生に講義してもらいました。

子どもたちに感染予防の大切さや、健康診断のやり方を説明するために取り組んできたことを、

その当時の写真やツールを元にお話していただきました。

子どもたちへの歯磨きのやり方の教え方について

子どもたちへの歯磨きのやり方の教え方について

感染予防を子どもにわかってもらうための指導方法について

感染予防を子どもにわかってもらうための指導方法について

当学部では様々な種類の経験豊富な教員が揃っており、

学生の相談内容に合わせたアドバイスを受けることが出来ます。

患者役を演じる

患者役を演じる